近日,预制菜再次登上热搜。

从家庭厨房到餐厅外卖,预制菜似乎正在逐步重塑我们的饮食方式。但与此同时,围绕预制菜的争议也从未停歇——它到底是“厨房革命”还是“食品退步”?它的营养、安全与性价比究竟如何?

什么是预制菜?从工业化走入寻常百姓家

2024年3月18日,市场监督管理总局等六个部门联合发布了《关于加强预制菜食品安全监管 促进产业高质量发展的通知》。通知中明确:“应当兼具预制化和菜肴的特征,突出工业化预加工特点和菜肴属性,具备和符合规模化、标准化、洁净化、规范化食品生产加工特点和要求,强调加热或熟制后方可食用。”

当前,预制菜国家标准虽尚未正式落地,但行业内已率先形成可参考的规范依据。根据中国烹饪协会在2022年发布的《预制菜》团体标准,“预制菜”的定义是:以一种或多种农产品为主要原料,运用标准化流水作业,经预加工(如分切、搅拌、腌制、滚揉、成型、调味)和/或预烹调(如炒、炸、烤、煮、蒸)制成,并进行预包装的成品或半成品菜肴。

依据这个定义,预制菜可以被分为四大类:

即食食品:开袋即食,如泡椒凤爪、即食海蜇等。

即热食品:只需加热即可食用,这是大众最关注的“料理包”,如加热即食的鱼香肉丝、梅菜扣肉等。

即烹食品:经过初步加工的半成品,需要自行烹饪,如已经上浆的肉片、调味好的牛排等。

即配食品:经过清洗、分切、搭配好的净菜,需要自行烹饪和调味。

近年来,预制菜的消费场景迅速拓展,既包括连锁快餐、外卖、酒店后厨等商业场景,也进入了千家万户。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2024年中国预制菜市场规模已经达到4850亿元,同比增长33.8%,整体呈现上升趋势。随着中国预制菜市场的发展,到2026年预制菜市场规模有望达到7490亿元。

事实上,预制菜的理念并不新鲜。科信食品与健康信息交流中心副主任阮光锋指出:“人们在家做饭也早就习惯了‘预制’一部分菜,尤其是肉类,要提前切、腌、炖,这是非常普遍的。”在他看来,预制菜是食品准备方式的一种延伸,只不过从家庭厨房转向了标准化工厂,便捷性和可控性更强。

围绕预制菜的焦虑:质疑的背后是“信息不对称”

尽管在行业端发展迅速,预制菜在消费者端仍面临不小的质疑。公众对它的三大担忧分别集中在营养健康、口味体验和价格透明度上。

首先是营养与安全问题。不少人担心预制菜经过多道加工、长时间冷藏后,营养流失严重,甚至可能含有过多添加剂,影响身体健康。但实际上,营养损耗并非预制菜独有,只要在合法合规的流程中制作、运输和储藏,营养成分是有保障的。冷链技术、低温锁鲜处理、真空包装等手段,已在很大程度上解决了这些问题。

其次是口感与风味问题。部分消费者反映,预制菜在还原时“缺少锅气”,不如现炒菜肴香气四溢。对此,阮光锋认为:“预制菜的优势在于标准化和稳定性。**相比频繁更换厨师、口味时好时坏的餐厅,预制菜反而更可靠。**像炒煳、炒老、忘放盐这类厨房常见失误,在标准化生产中几乎不会出现。”成都大学四川肉类产业技术研究院院长王卫曾表示,预制菜发展的关键是绿色生态化。因此,要进一步加强先进清洁、生态技术的研发和应用,例如高效冷链技术、天然防腐保鲜技术、无损害的高温处理技术等,实现“技”高一筹,才能助力预制菜真正实现“美味”与安全齐飞。

此外,有些消费者希望餐厅能够“即点即做、现炒现卖”,同时又希望菜品能在十几分钟内上桌,肉类炖得酥烂入味、炒菜有锅气、价格还要实惠。这样的期待,其实代表了人们对用餐体验的高标准和多方面的追求。这些看起来“理所当然”的需求,背后其实都对厨房的效率、工艺和成本提出了不小的挑战。阮光锋表示,“大家既想菜快、又要口感好,还要锅气十足、价格实惠,这几点要兼顾并不容易。”

第三是价格与信息透明问题。许多消费者反映,在不知情的情况下点了预制菜,感觉“被坑了”。目前国家层面关于预制菜的国家标准还没正式落地,尚无强制性规定要求餐厅标注菜品是否为预制菜,这种“知情权缺位”,也是当前引发争议的原因之一。

让预制菜回归理性:标准建设与知情权保障不可缺

预制菜的出现,本质上是餐饮业应对用工紧张、出餐效率、安全管控等现实问题的产物。它并非“洪水猛兽”,关键在于规范与透明。

据了解,国家卫健委主导的《预制菜食品安全国家标准》草案已通过审查,即将向社会公开征求意见。届时,预制菜的“身份”将有统一说法,餐饮门店是否使用、如何使用预制菜,也将首次纳入信息披露范畴。也有专家建议,预制菜的上述信息应强制披露。

草案对预制菜的分类、原料、加工工艺、贮存运输及检验方法作出了统一规定,并首次提出“不添加防腐剂”等强制性指标。

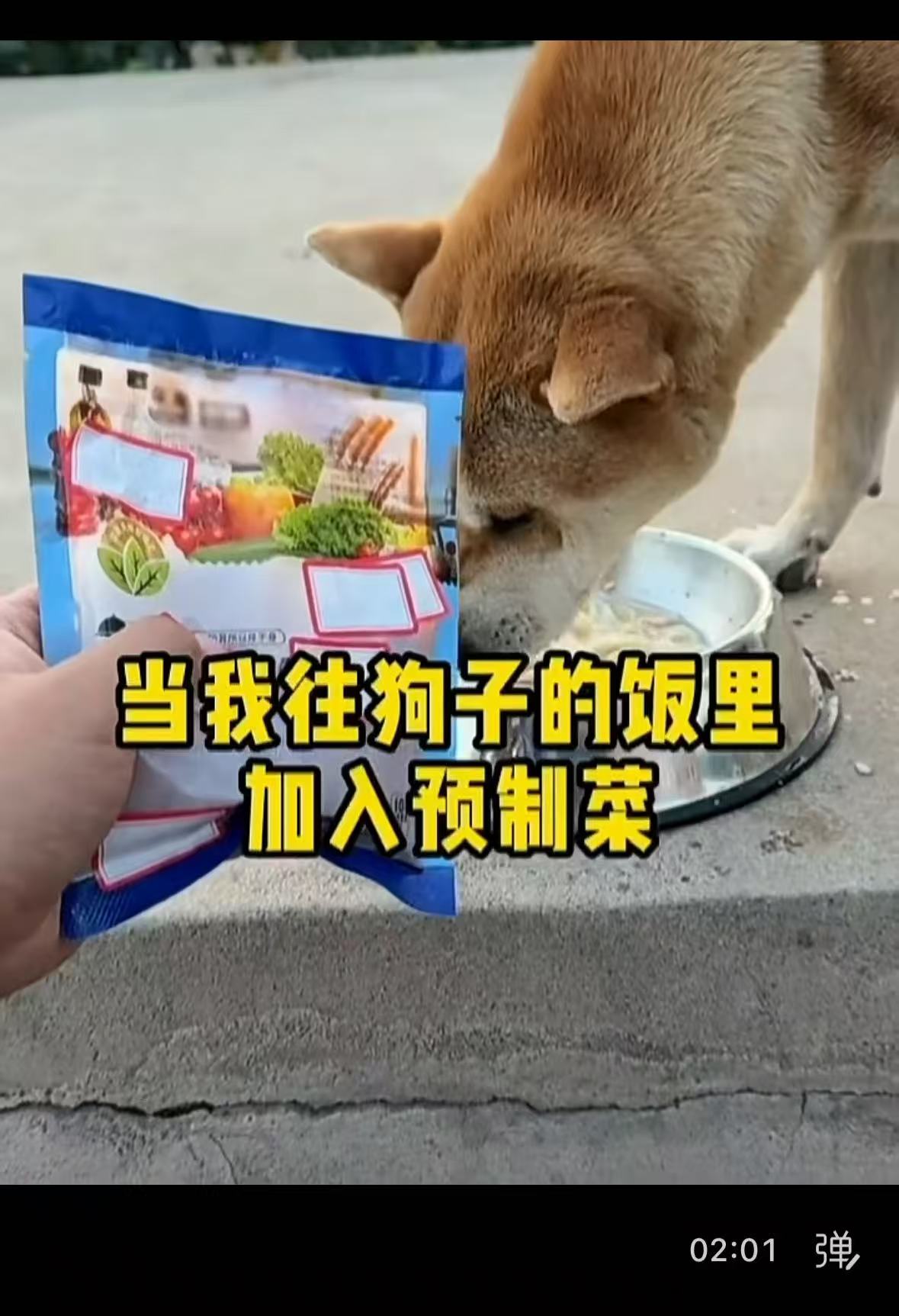

▲某短视频平台上,一博主给狗的食物添加预制菜。从科学喂养角度,狗有专属的营养需求,其饮食应选择符合犬类营养标准的食物,不能简单用狗对预制菜的反应来评判预制菜本身(图源:网络截图)

对此,阮光锋提出:“现在‘预制菜’已经被污名化了,很多餐饮企业即便使用了现代加工工艺,也不敢主动提及。其实我们更应关注的是它是否规范、是否好吃、是否安全。”他指出,“强行分辨哪个是预制菜、哪个不是,没有实际意义。更重要的是信息公开和质量可控,消费者回归理性。”

我们正处在一个饮食结构与消费方式变化的时代。预制菜作为这一趋势的重要组成部分,既带来了便利,也伴随着挑战。理性看待预制菜,不盲目追捧,也不一味排斥,而不是在“神化现炒”与“妖魔化预制”之间反复拉扯,这也是消费者、企业与监管机构共同面对的重要课题。最终,真正决定我们“吃得好不好”的,既包括食品本身的品质,也包括我们对食物认知的成熟度。

采访专家:阮光锋(科信食品与健康信息交流中心副主任)

撰文:记者 段大卫

编辑:段大卫

来源: 北京科技报

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

北京科技报

北京科技报