作者:赵现胜 山东第一医科大学附属济宁第一人民医院

付茂庆 山东第一医科大学附属济宁第一人民医院 医学博士

吕超亮 山东第一医科大学附属济宁第一人民医院 主任医师 医学博士

审核:魏彦春 山东第一医科大学附属济宁第一医院 主任医师

当我们长时间驼背、身体前倾或使用普通椅子时,腰部会像被压弯的弹簧一样变形。这种不良姿势会让腰椎承受的压力比正常坐姿时增加近1倍,最高可达正常状态的1.9倍,相当于在腰间挂了两个大西瓜。持续的压力不仅让肌肉持续“加班”,还会导致关节受力不均衡,就像总用一边牙齿嚼东西会牙疼一样。

一、肌肉“罢工”引发连锁反应

保持一个姿势超过半小时,腰背肌肉的供血量就会减少四分之一。就像水管被压住一样,血液流通不畅会让肌肉变得僵硬,陷入“越僵越痛,越痛越僵”的怪圈。更严重的是,负责保护腰椎的深层肌肉会因为长期“偷懒”而萎缩,迫使表层的肌肉不得不超负荷工作,形成恶性循环。

二、腰间“软垫”加速老化

久坐时,椎间盘(腰椎间的缓冲垫)每天会流失近两成水分,就像被挤干的海绵失去弹性。当这个“软垫”变得干瘪脆弱时,不仅缓冲能力下降,外层还可能产生微小裂痕。此时突然弯腰或转身,就容易刺激到内部的痛觉神经,引发钻心的疼痛。很多腰痛发作其实都是日积月累的结果。

三、腰痛急救“工具箱”

1.保持适当的姿势站立时保持骨盆中立,避免长时间站立或坐着不动。坐下时,确保背部挺直、腰部得到充分支撑,避免低头、跷腿等不良姿势。在日常生活中,通过保持正确的姿势,可以有效减轻腰部的负担,预防腰痛的发生。

2.简单的伸展运动做一些简单的伸展动作可以有效放松腰部肌肉,缓解疼痛。常见的如猫牛式(有助于放松腰部和背部)、膝盖抱胸(放松腰部和臀部肌肉)等,能够缓解僵硬感并增加腰部的灵活性。定期做这些伸展运动,能帮助保持脊柱的柔韧性和稳定性。

图1 版权图片 不授权转载

3.热敷热敷是一种简单有效的缓解腰痛的方法。热敷,可以帮助放松紧张的肌肉,促进血液循环,适用于缓解慢性腰痛或肌肉疲劳。使用热水袋、热毛巾等工具,每次15~20分钟。

4.智能运动处方适量的有氧运动有助于增强身体的整体健康,减轻肌肉紧张和腰部疼痛。可以进行一些低冲击运动,如散步、游泳、骑自行车等,这些运动能够促进血液循环,舒缓肌肉僵硬。然而,要避免剧烈运动,如仰卧起坐、硬拉、高尔夫挥杆等“腰椎杀手”运动,以免对腰部产生进一步损伤。

5.睡眠修复方法睡觉时,保持脊柱的自然曲线也非常重要。选择合适的床垫,避免床垫过软或过硬。睡觉时,可以在膝盖下垫一个枕头,这样能够帮助维持脊柱的自然弯曲,减少对腰部的压力。此外,避免长时间俯卧睡觉,这种姿势容易对脊柱造成额外的压力。

四、腰痛预防指南:给腰背穿上“防弹衣”

坐姿改造计划 正确的坐姿是预防腰痛的基础。首先,选择符合人体工学的椅子,确保椅背可以支撑腰部的自然曲线,避免脊柱过度弯曲。坐下时,双脚要平放在地面,膝盖与臀部保持同一水平。避免交叉双腿或让臀部悬空,保持良好的坐姿有助于减轻腰部的压力。

图2 版权图片 不授权转载

2.拒绝“长在椅子上”长时间坐着对腰部造成很大压力。因此,保持活跃的姿势至关重要。每坐60分钟,最好站立起来活动5~10分钟,可以走动、做些简单的伸展动作,放松腰部肌肉。尤其是在办公室工作时,定期休息和活动有助于促进血液循环,防止肌肉僵硬和疼痛。

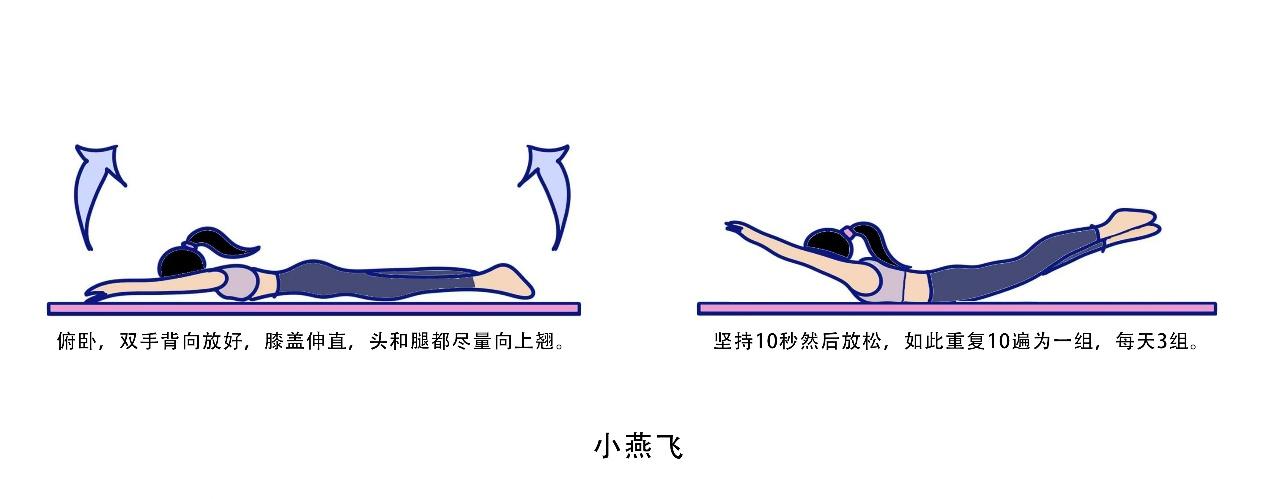

3.打工人核心力量训练核心肌群的力量对保护腰部至关重要。腹部、背部和臀部肌肉的强度直接影响脊柱的稳定性,能够有效分担腰部的负担。定期做一些针对核心肌群的锻炼,如桥式、猫牛式、平板支撑、小燕飞等,可以增强核心力量,保持脊椎的稳定性,预防腰痛的发生。

图3 版权图片 不授权转载

五、这些腰痛信号是身体在“报警”,千万别硬扛!

1.腰痛超过3天不见好

如果腰痛在休息和常规缓解方法后没有得到明显的改善,或者腰痛持续时间超过3天,可能表明存在潜在的脊椎或内脏问题,如腰椎间盘突出症、脊椎骨折等。此时应及时就医,进行专业检查和治疗。

2.腿脚发麻像过电如果腰痛伴随着腿部麻木、刺痛或无力感,可能是椎间盘突出、坐骨神经痛等神经受压的症状,提示可能存在脊椎神经根受压,需要尽早就诊,避免症状加重。

3.紧急红灯!大小便异常腰疼时突然憋不住尿、大便失禁或反而尿不出来,这是马尾神经受压的危急信号!相当于控制排泄的“总闸门”故障,24小时内必须去急诊,耽误可能瘫痪。

4.腰疼+发烧快就医如果腰痛伴随高热、寒战等症状,可能是感染引起的腰部疾病,如脊椎感染或肾脏感染等。此时应尽快就医,避免感染扩散,导致更严重的后果。

5.疼痛到处“串门”要警惕如果腰痛开始向胸部或腹部扩散,或者伴随剧烈的上腹部疼痛,可能是内脏器官的问题(如肾脏、胆囊或胰腺等)。这时需要尽快就医,排除内脏器官病变。

记住两个“立刻去医院”1.毫无征兆的腰部或腹部剧痛(像被刀扎);2.疼得冒冷汗、站不直、呼吸急促。 这可能是肾结石发作、主动脉夹层等急症,疼痛只是前奏,每一分钟都关乎生命安全!

来源: 中华医学会

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

中华医学会

中华医学会