“过午不食”,这一源自中医养生理念的古老箴言,在现代社会被不少人奉为减肥养生的金科玉律,越来越多的人开始尝试午后断食的生活方式。然而,这种看似“自律”的饮食习惯,真的适合现代人吗?今天,我们就和大家一起来聊聊“过午不食”背后的真相。

part 1

“过午不食”

被误解的千年智慧

“过午不食”理念最早起源于古代农耕社会的生活规律,后来被融入中医养生理论,其核心就在于遵循人体阴阳消长的自然规律。中医认为,白天属阳,主动;夜晚属阴,主静。午时(11:00-13:00)过后,即下午1点以后,人体的阳气渐衰,阴气渐长,脾胃功能随之减弱,因而建议“减食”,而非“断食”。在午后主动减少食物的摄入,有助于身体顺应自然规律,减轻脾胃的消化负担。

然而,这一理念在传播过程中被严重简化甚至曲解。很多人误以为“过午不食”就是从中午过后一口都不能吃,这是典型的“断章取义”!古人“日出而作,日落而息”,在太阳下山后不久便就寝,夜间活动极少,而现代人普遍晚睡,且夜间活动丰富,如果从午后到睡前连续10小时以上不进食,这显然不符合我们的生理需求。

part 2

“过午不食”的核心内涵

不是“完全禁食”,而是“减食、择食”

01“不食”的是“难消化的厚味”,

而非“所有食物”

午后人体脾胃运化功能减弱,不宜食用油腻(如油炸食品、肥肉)、生冷(如冰饮、凉菜)、黏腻(如糯米、甜食)的食物——这些食物容易滞留于肠胃,导致“食积”,继而生湿、生痰,引发腹胀、大便稀溏、舌苔厚腻等表现。

02“不食”的前提是“午前食足、食对”

中医强调“早餐吃好、午餐吃饱”——早餐需温养脾胃(如粥、鸡蛋等),午餐需均衡气血(如谷物、瘦肉、蔬菜),只有午前摄入营养均衡的足量食物,才能为身体储备足够的气血,过午减食才不会导致“气血不足”。

如果早餐不吃、午餐草草敷衍,再盲目地过午不食,反而可能导致“脾胃虚弱”“气血亏虚”,引发乏力、头晕、月经量少等问题,违背了“养生”的初衷。

part 3

中医视角下的“适用人群”与“禁忌人群”

辨体施食是关键

“过午减食”并非人人适用,需要结合个体年龄、性别、体质、所处的生理阶段、生活作息等综合判断。

01适合尝试的人群(需在专业医师指导下)

(1)痰湿体质者:表现为体型肥胖、腹部松软、腹胀、大便黏、舌苔厚腻等——过午减食有利于减轻脾胃运化负担,帮助排出体内多余的痰湿。

(2)饮食过量、消化不良者:平时午餐吃得过饱,或常吃夜宵,导致“食积”,表现为饭后嗳气反酸、大便不畅等——过午不食或减食可提供脾胃一定的“留白时间”,促进胃肠排空。

(3)作息规律、早睡早起者:亥时(21:00-23:00)前规律入睡者,由于夜间阳气藏纳,身体能量需求少,更易适应过午减食。

02禁忌人群

(1)脾胃虚弱者:容易腹胀、腹泻、吃生冷食物不适——过午不食会进一步削弱脾胃功能,导致“脾虚加重”,建议“少食多餐”。

(2)气血不足者:容易乏力、头晕、面色苍白、月经量少(女性)——午前摄入的食物不足以支撑全天需求,过午不食易加重“血虚”。

(3)特殊人群:老人(阳气渐衰,脾胃功能弱)、小孩(生长发育需持续能量供给)、孕妇/哺乳期女性(需滋养胎儿/泌乳)、慢性病患者(如糖尿病患者需稳定血糖,忌空腹过久)、胃炎/胃溃疡患者(胃酸持续刺激病灶)、运动员或强体力劳动者(能量消耗大)——这些人群过午不食可能引发健康风险。

part 4

晚食的代谢陷阱

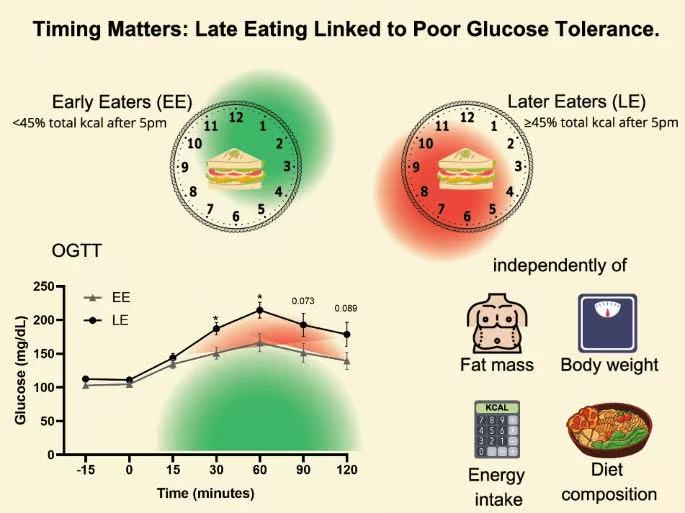

哥伦比亚大学的新发现

2024年10月,美国哥伦比亚大学的研究人员在《营养与糖尿病》杂志上发表了一项重要研究。该研究分析了26名超重或肥胖且患有2型糖尿病或糖尿病前期的受试者,将他们分为两组:“晚食者”(17点后摄入全天45%以上能量)和“早食者”。

研究发现,尽管两组摄入的热量和食物种类相同,但晚食者的血糖耐受性明显更差。研究人员解释,夜间人体代谢葡萄糖的能力天然受限,由于胰岛素分泌减少,细胞对胰岛素的敏感性也因昼夜节律而下降。这意味着同样一份食物,在晚上吃会比在白天吃引起更大的血糖波动。而长期维持高血糖水平,会产生一系列不良影响,包括增加糖尿病、心血管疾病、慢性炎症等风险。

这恰与中医“过午不食”的核心理念不谋而合——尊重人体的昼夜节律。“早食”和“适量食”,与“吃什么”同样重要!

part 5

晚餐如何科学吃?

把握“质、量、时”三要素

01时间选择

晚餐最好在睡前3-4小时完成,留给胃部足够的消化时间。例如晚上10-11点就寝的人,理想的晚餐时间是晚上6-7点。

02分量控制

晚餐不宜过饱,建议不超过全天总热量的30%。晚上活动量减少,能量需求下降,过量进食容易增加代谢负担。

03食物选择

餐宜清淡、易消化,适当控制碳水化合物(选择优质碳水,如全谷物、豆类等),增加蔬菜和优质蛋白质比例,避免高脂、高糖食物。

“过午不食”这一传统观念在当代需要被重新审视。我们不能简单照搬古人的养生法,而是应当结合自身生活实际,制定合理的饮食计划。完全“不食”可能矫枉过正,关键在于“何时吃”“吃什么”和“吃多少”!

健康饮食是一门科学,而不是盲从传统。让我们用科学的态度对待每一餐,吃出健康,活出质量!

来源: 福建省二院健康管理中心

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助