蛋白质被称为“生命的砖瓦”,但最新研究发现,营养价值的差异远不止氨基酸比例那么简单。发表在 Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology 的论文《Nutritional Heterogeneity of Dietary Proteins: Mechanisms of Gut Microbiota‑Mediated Metabolic Regulation and Health Implications》指出,不同来源与结构的蛋白质在肠道中被微生物“重塑”,最终影响全身代谢与健康结局。

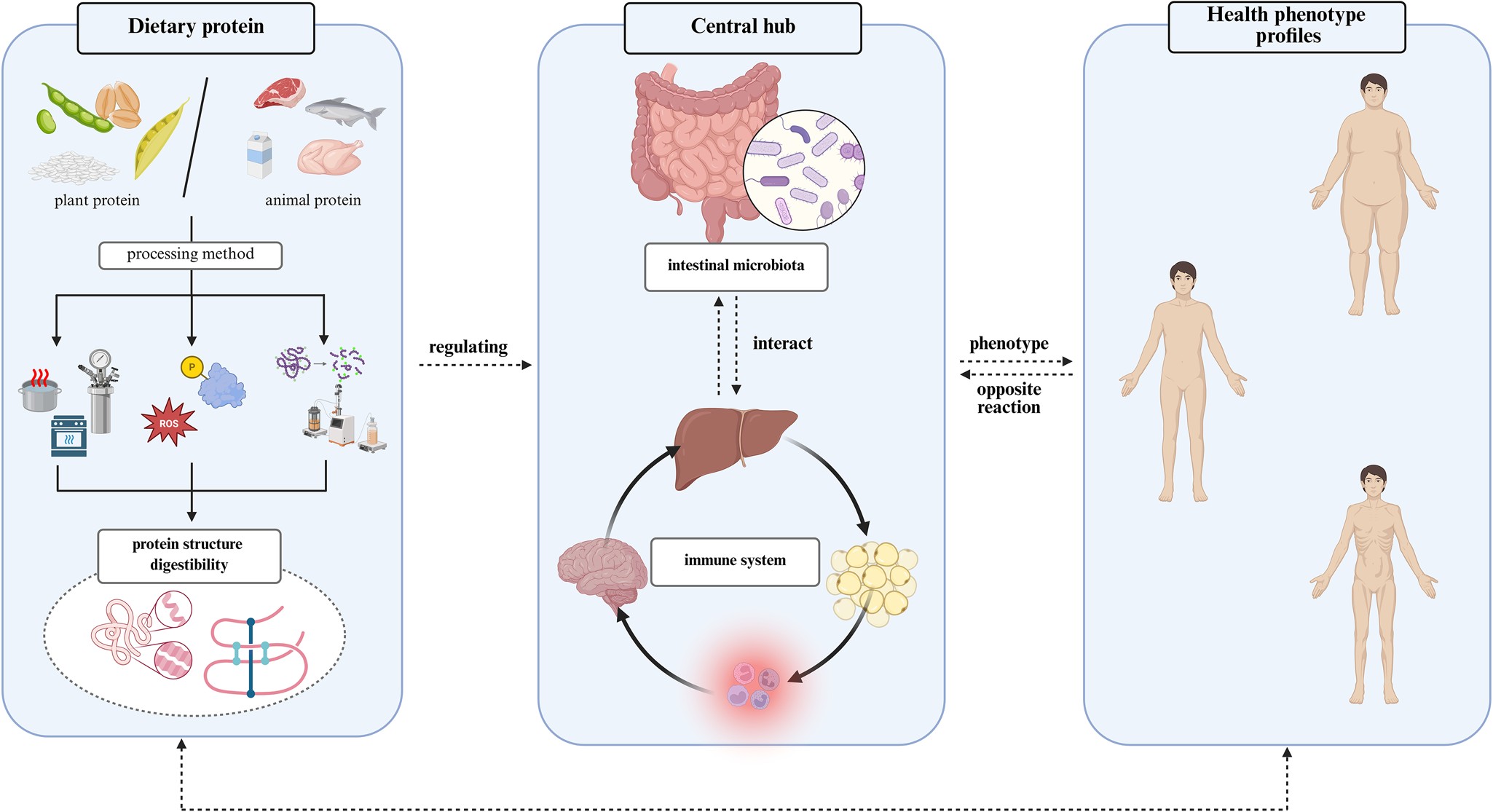

研究团队提出了一个新的理解框架:膳食蛋白不仅是能量与氨基酸的供应源,更是肠道菌群的“底物语言”。不同来源(动物、植物、发酵或加工蛋白)的结构差异,决定了微生物如何识别、分解并转化这些分子。肠道菌群通过代谢产物与宿主器官对话,从而形成“蛋白—微生物—健康”的动态网络。

(图 1|蛋白质–肠道微生物–机体健康框架图。研究聚焦不同蛋白质来源的营养健康效应。图中左侧为输入变量:蛋白来源作为核心变量,加工方式作为外部变量;中间展示肠道菌群为枢纽的多器官调节机制;右侧为输出变量:不同蛋白来源诱导的个体健康差异性表型。)

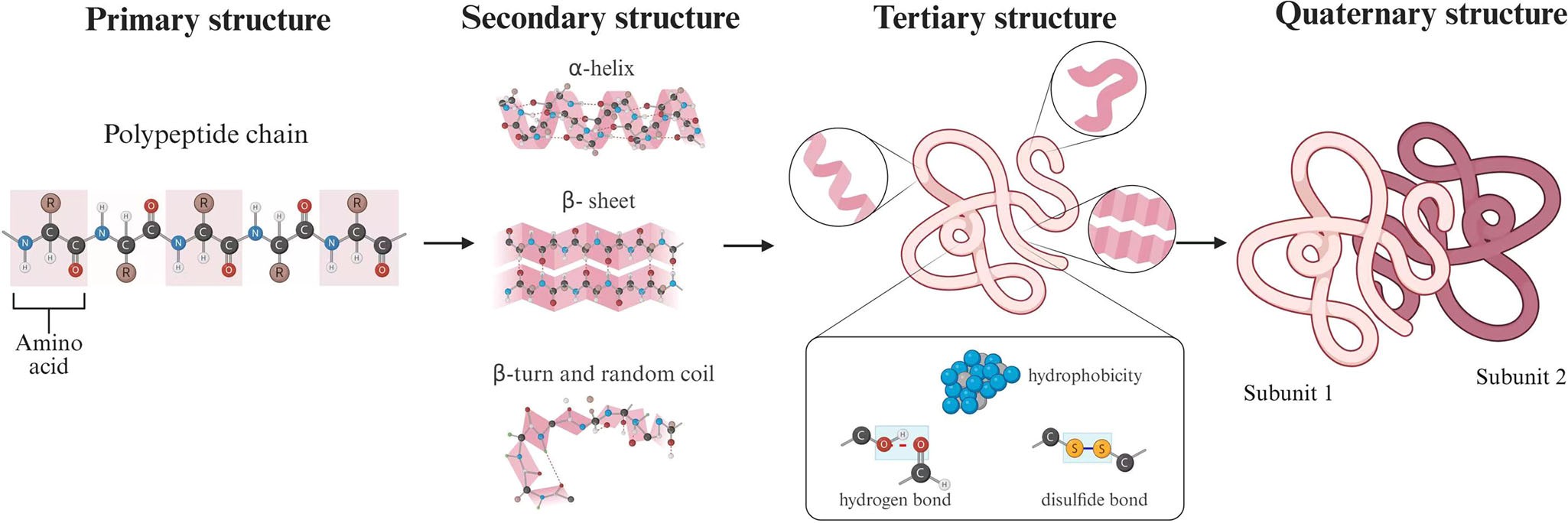

传统营养学依据氨基酸组成与消化吸收率来评价“优质蛋白”,但该研究指出,蛋白质的结构、加工方式与菌群发酵特征,才是决定代谢命运的关键。 例如,同样是乳源蛋白,乳清蛋白和酪蛋白的空间结构不同,导致其在小肠吸收速率与菌群利用模式上差异显著;植物蛋白如大豆与豌豆则富含多肽与抗性成分,更容易通过微生物发酵生成短链脂肪酸(SCFAs),有助于维持肠屏障与抗炎反应。

(图 2|蛋白质的三维空间结构层次。蛋白的空间结构通常分为四个层级:一级、二级、三级与四级结构,由线性序列逐步构建为复杂空间组装,决定其功能与消化特性。)

研究团队总结,不同蛋白结构通过影响菌群代谢通路,形成了截然不同的健康结果。富含含硫氨基酸的动物蛋白更易促进硫化氢和氨的产生,而富含多酚和膳食纤维伴生的植物蛋白则偏向产丁酸菌的生长。肠道菌群在“转译”蛋白营养时,既可能生成有益的信号分子(如吲哚衍生物、支链脂肪酸),也可能产生代谢毒素(如p‑cresol、氨基甲酸盐)。这使得同样的“高蛋白饮食”在不同人群中呈现出完全不同的代谢结局。

更重要的是,蛋白质的“营养异质性”不仅体现在氨基酸层面,更表现在与菌群的互作上。研究指出,肠道微生物在能量代谢、免疫调节、内分泌与神经信号中均扮演关键角色。部分蛋白来源可增强代谢弹性,提高胰岛素敏感性,而另一些则可能加剧代谢炎症。

这篇综述的结论十分明确:未来的营养评估标准应当从“蛋白质含量”走向“蛋白质命运”,即关注其在肠道中的结构转化、微生物响应及代谢后果。蛋白质不只是营养,它是一种被菌群翻译的信号。

参考文献

1.Ma X, Jiang J, Qian H, Li Y, Fan M, Wang L. Nutritional Heterogeneity of Dietary Proteins: Mechanisms of Gut Microbiota‑Mediated Metabolic Regulation and Health Implications. Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology. 2025.Doi:10.1111/1541-4337.70274

来源: 合康谱精准医学科普基地

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

合康谱精准医学科普基地

合康谱精准医学科普基地