作者:陆大远 韩 奇 贾佩玉 马彦韬 复旦大学附属华东医院

审核:郑拥军 复旦大学附属华东医院 主任医师

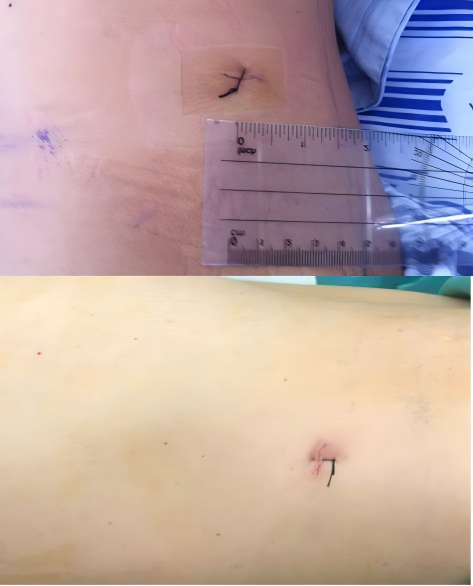

65岁的上海红木雕刻师周伯伯,多年来与红木为伴、以刻刀为友,却因一场腰突顽疾被迫放下手中的工具。因L4/5节段椎间盘突出导致右侧神经根受压,他饱受剧痛折磨,寸步难行。在尝试药物、理疗等保守方式效果不佳后,他又因对传统开放手术存在顾虑——不愿意成为“打钢钉、植钢板”的“钢铁侠”,最终在华东医院接受了“钥匙孔手术”——椎间孔镜下椎间盘髓核摘除术。术后当天,他就能自主翻身、下地行走、伸直病腿,实现了“奇迹三连”,折磨他多年的夜不能寐,终化作一夜安眠。

这一切,都归功于那个仅有0.7厘米大小的“钥匙孔”。

图1 版权图片,不授权转载

一、腰突之痛:不仅是“腰疼”那么简单

随着现代生活方式的改变,越来越多的人正在经历腰酸背痛,甚至腿脚麻木。研究显示,60%~80%的颈、肩、腰、腿疼痛疾病与脊柱问题密切相关。全球约76%的成年人正在经历脊柱相关酸麻胀痛,且这一数据仍以每年5%的速度递增。更值得注意的是,普通人群中坐骨神经痛的年发病率为1%~5%,终生患病率高达43%。

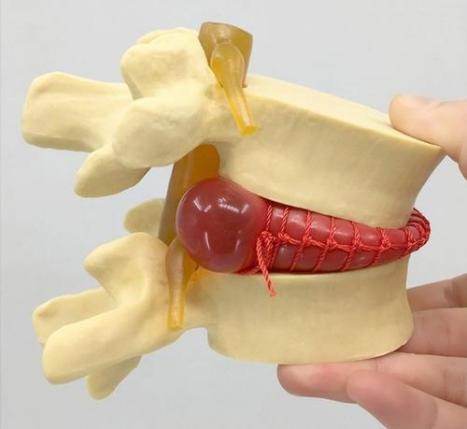

人类脊柱是由26节椎骨“叠积木”般搭建而成,中间夹着23个椎间盘——它们就像一块块“QQ糖”,不仅起到缓冲减震作用,还赋予脊柱灵活弯曲的能力。椎间盘的结构十分精巧:中央是富含水分的胶状髓核(含水约80%),外围由一层层坚韧的纤维环包裹。正常情况下,它们能吸收日常活动中60%以上的冲击力。然而,长期不良姿势(尤其是久坐)会使腰椎承受的压力达到站立时的2.5倍!导致纤维环逐渐磨损、退化,甚至形成裂隙!一旦髓核从破裂处突出,压迫到神经根,便会引发剧烈疼痛和肢体麻木,这就是“腰椎间盘突出症”。

图2 版权图片,不授权转载

二、腰椎之间,被挤出去的“QQ糖”

腰椎间盘突出,从某种意义上说,是一种“结构叛逃”。原本应当安稳居于椎骨之间的“垫子”,因为持续受力不均或退变老化,突破纤维环的约束向外膨出,成为潜伏在脊柱中的“腰间刺客”。其发生主要有以下两方面原因。

1.人类自身的退行性变性:随着年龄增长,椎间盘逐渐脱水、变形,弹性下降。

2.外力积累:长期不正确姿势,如弯腰劳动、久坐办公、低头看手机等,加上缺乏锻炼,导致脊柱周围肌力不平衡,稳定性下降。

结果就是:“旗杆”歪了,“橡胶垫圈”被挤出来了,神经被压住了,椎间盘突出发生了。

三、钥匙孔手术:微创“拆弹”,精准出击

对于周伯伯这样的患者,保守治疗无效,又惧怕传统手术的创伤,该怎么办?

“钥匙孔手术”(医学上称为“经皮内镜下腰椎间盘髓核摘除术”)提供了理想的解决方案。这项微创技术的核心在于:以极小切口(约7毫米)和精准的操作,在最大限度保护脊柱结构的前提下,摘除突出髓核,解除神经压迫。它的流程大致如下。

1.精准定位:术前通过CT、MR明确突出位置,设计穿刺路径。

2.局部麻醉:患者全程保持清醒,可与医生交流反馈。

3.建立通道:在C型臂X光机引导下,将直径仅7mm的工作套管精准置入病灶处。

4.内镜操作:在内镜20倍放大视野下,医生可清晰分辨神经、血管与突出物,用精细工具摘除致压物。

5.即刻解压:一旦突出物被取出,神经压迫即刻解除,患者常可当场感到症状缓解。

该技术避免传统手术中对肌肉、韧带的大范围剥离,无须植入金属钉板,保留了脊柱的稳定性和功能。出血通常不足10ml,术后当天即可下床,恢复快、感染风险低,患者满意度高达95%以上。

四、预防优于治疗:别等“突出”才行动

尽管“钥匙孔手术”效果显著,但医生仍强调:脊柱健康,重在预防!

1.保持正确姿势:站如松,坐如钟,避免久站久坐;选择支撑良好的座椅,必要时使用相关辅助工具。

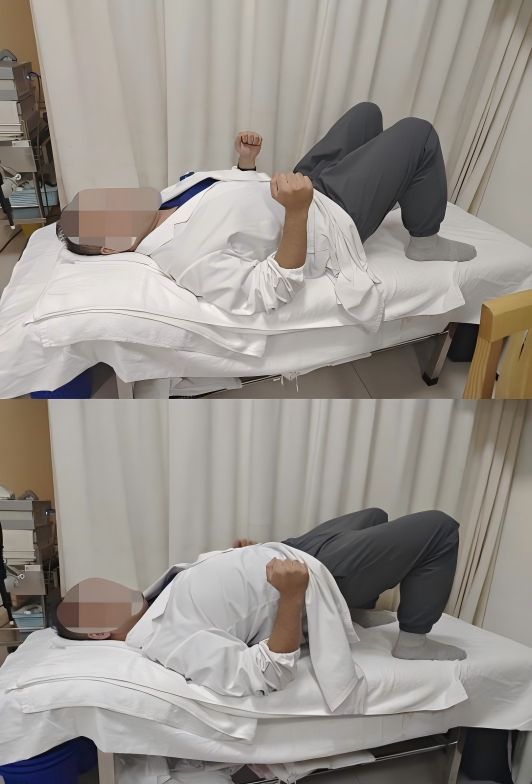

2.强化核心肌群:脊柱犹如旗杆,核心肌群就是稳定它的牵引线。推荐日常进行五点支撑(臀桥)和“小燕飞”锻炼核心肌群。

图3 五点支撑(臀桥)

版权图片,不授权转载

图4 “小燕飞”

版权图片,不授权转载

3.避免不良负荷:弯腰搬物时应先屈膝,保持腰背挺直;控制体重,减少腰椎负荷。

4.定期伸展放松:尤其长期伏案人群,应每小时活动5分钟,做一些脊柱后伸、转身等温和动作。

5.及时就医:若出现腰椎间盘突出症状,及时就医,接受专业治疗。

周伯伯在术后重返工作台,手执刻刀继续他的红木艺术。他笑称:“治脊柱如琢木,重巧劲更重精准。找到微创的‘巧劲’,四两也能拨千斤”!

“钥匙孔手术”作为现代疼痛医学与微创脊柱外科的代表,正以其精准、安全、恢复快的优势,成为越来越多腰突患者的首选。

最后,愿大家:工作业绩突出,学习成绩突出,唯有腰椎间盘,不必“突出”。

【参考文献】

[1]杨锐.仰睡更易护脊椎[N].健康时报,2010-06-10(23).

[2]KONSTANTINOU K, DUNN KM. Sciatica: review of epidemiological studies and prevalence estimates[J]. Spine(Phila Pa 1976),2008,33:2464–2472.

[3] NIKOLAUS KÖGL,ONDRA PETR,WOLFGANG LÖSCHER,et al. Lumbar Disc herniation—the significance of symptom duration for the indication for surgery[J]. Dtsch Arztebl Int,2024,121(13):440-448.

来源: 中华医学会

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

中华医学会

中华医学会