2025年9月,大连海洋大学的教授郝振林在2025科普中国说·辽宁专场带来演讲《贝类基因里的海洋未来》。

以下是郝振林的演讲节选:

众所周知,大连的海鲜味道鲜美。海鲜的味道、个头、出肉率甚至长相,都和它们的基因息息相关。今天我想从国家渔业的发展历程、大连贝类养殖的现状,再到我们团队的研究,和大家一起看看海洋与基因的故事。

从补碘到吃好

我国渔业发展经历了六波养殖浪潮。

第一波是1960年代的海带养殖浪潮。中华人民共和国成立初期,缺碘导致的“大脖子病”比较常见。科学家发现海带含碘丰富,中国海洋研究所的曾呈奎先生将日本技术引进到大连和威海,大面积推广养殖海带。

科学家从海带中提取碘,加到食盐里,成功解决了国民缺碘的问题。现在我们又把盐里的碘都去掉了,因为我们碘的摄入量已经充足了。

图片来源于郝振林PPT)

第二波是1980年代的中国对虾养殖浪潮。对虾不是传统的海八珍里边的食物,但是它非常受人们的喜欢。中国水产科学研究院黄海水产研究所的赵法真老师首先突破了人工育苗的难题,我们国家开始了大规模的对虾养殖,现在的海参养殖池塘,那时候基本都养对虾。

1998年白斑病暴发,池塘大约4天时间全军覆没,一直到现在,中国对虾的资源量一直没有恢复。目前我们渤海湾、黄海里的中国对虾,90%以上都是人工育苗、增殖放流的。

咱们还特别喜欢吃对虾,后来从美国引进南美白对虾,它生长快,3到4个月就可以达到上市规格,可以既在海水里边养,也可以在淡水里边养,耐受性非常强。

也引入了日本对虾。我们平常吃的基围虾,就属于日本对虾。日本对虾抗病能力和耐干能力都比较强。比如说把这个对虾装在泡沫箱里,放一点儿冰,三四天都不会死。所以现在它在市场上比较受欢迎。

目前市场上80%以上的虾是南美白对虾。大家现在都富裕了,咱们自己养的虾也不够吃,阿根廷红虾也通过进口满足消费。

把名贵的鱼搬到了百姓的餐桌上

我们经历的第三波养殖浪潮是1990年代的扇贝养殖潮。大连海洋大学的王子臣教授,在生产一线经过长期的摸索,总结出扇贝繁殖规律,奠定了人工育苗的技术基础,扇贝产业迅速发展。山东长岛依靠栉孔扇贝养殖,从全国贫困县跃升为全国百强县。

后来又引入海湾扇贝和虾夷扇贝,带动了辽宁长海等地形成优势产业。虾夷扇贝目前在辽宁属于主产扇贝,因为它的个头比较大,比较符合国人的饮食标准。

(图片来源于郝振林PPT)

第四波是1990年代末的名贵海水鱼养殖浪潮。1992年,中国水产科学院黄海水产研究所的李继林老师从英国引进多宝鱼,慢慢突破了人工育苗和饵料技术,实现规模化养殖。

2000年左右,当时我在上大学,那时候一条多宝鱼是200块钱一斤,非常贵。目前农贸市场的售价是30到60块钱一斤,这是水产人做出的一个非常重要的贡献,把名贵的鱼搬到了百姓的餐桌上。

第五波是本世纪初的海参、鲍鱼养殖浪潮。对虾养殖受挫后,池塘逐渐被改造为海参养殖场。我们大连海洋大学的常海青教授培育了“水院一号”,是第一个海参类养殖水产的新品种,后来慢慢培养了“安源一号”和“安源二号”。目前,南到福建霞浦,北边的山东、辽宁、河北,海参养殖面积非常大,是目前整个养殖池塘的主养品种。

鲍鱼曾是皇室珍品,“佛跳墙”里就有它。大连市水产研究所的赵洪恩老师在国内率先开展鲍鱼人工养殖,逐渐形成完善的技术体系,大连成为提供优质原种的重要基地。

第六波是近年兴起的深远海养殖浪潮。随着国家对海洋开发的需求,养殖工船和大型网箱兴起。2018年起山东开始推动深海养殖,目前南方有金枪鱼、大黄鱼等的深远海养殖,结合海洋牧场和智慧渔业,产业规模不断壮大。

“明月贝”背后的蓝色粮仓革命

大连地处北纬39度,海岸线长达2千多公里,凭借独特的地理位置和海域条件,形成了以鲍鱼、扇贝、海胆等为代表的海珍品养殖优势。

扇贝的营养价值非常高,矿物质含量和氨基酸含量都很丰富,是一种高蛋白、低脂肪,非常符合人体健康需求的贝类。而且扇贝对水质的要求非常高,养殖的和野生的基本上可以画等号,也不存在食品安全问题。

大连主要养殖栉孔扇贝和从日本引进的虾夷扇贝。然而长期养殖带来种质退化,出肉率下降,抗病性减弱。

针对这些问题,我们团队开始着手扇贝育种。育种的原理类似杂交优势。马和驴的杂交后代骡子虽然不能繁殖,但因为能量集中用于生长和干活,表现出不怕热、不挑食、耐劳等优势。农作物如西瓜也通过杂交获得大小合适、甜度合适的品种。我们希望通过基因手段让扇贝也展现类似优势,改善它的出肉率、抗病力和耐受性。

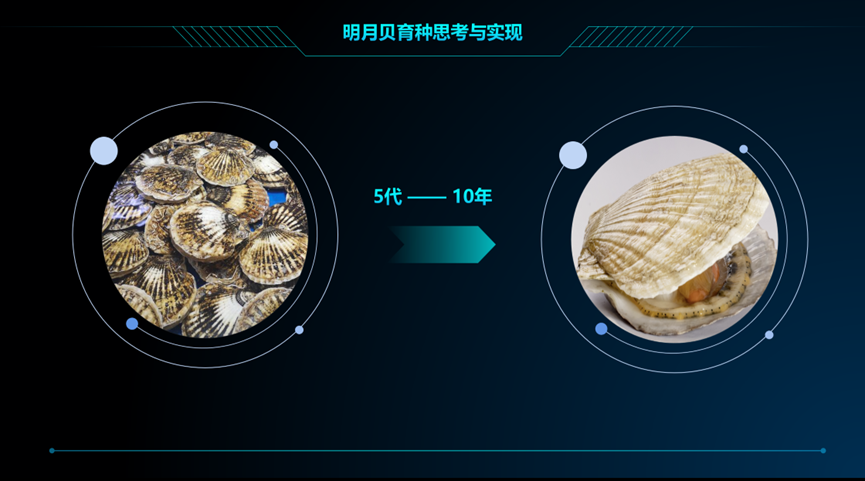

【“明月贝”作为虾夷扇贝的新品种,是2018年大连海洋大学经过群体选育培养的经全国水产原种和良种审定委员会审定获批的水产新品种(GS-01-010-2017)。图片来源于郝振林PPT】

自然界中的扇贝是褐色的,它有两个壳,其中一个壳是褐色的,一个壳是白色的,但是也有特殊的情况,就是两个壳都是白色的。在养殖的过程中我们发现白壳色的扇贝长得偏大,长得快,出肉率高,于是我们就通过个体选育的方式,把这些扇贝单独的进行培养。

扇贝2年成熟,国家要求是5代以上才能达到一个稳定的遗传,我们花了10年把这个白壳色的扇贝培育成了一个新的品种,我们叫它“明月贝”。“明月贝”比较抗高温,生长速度快,出肉率高。

贝类的基因改良不仅是科研问题,更关系到未来的蓝色粮仓。随着陆地资源紧张,海洋养殖将成为粮食安全的重要支撑。大连的扇贝不仅是一道餐桌上的美味,更是科技创新与粮食战略结合的缩影。

未来,我们期待通过基因育种,推动海洋养殖业迈向更高水平,让贝类成为真正承载“海洋未来”的蓝色希望。

策划制作

演讲人丨郝振林 大连海洋大学教授

责编丨艾静

审校丨徐来、林林

来源: 科普中国说

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科普中国说

科普中国说