什么叫自噬?

顾名思义,自噬就是“自己吃自己”的意思。细胞是生命最基本的单元,它其实跟我们人一样,需要不断地获取营养和能量,以维持其内部正常功能的运转。

当细胞处于某些胁迫条件下,比如缺乏氨基酸、必需营养物质或能量匮乏时,为了维持生存,它就会把自己的一部分给吃掉。它吃的方式实际上很简单,就是把需要降解的部分包裹在一个双层膜形成的囊泡(称为自噬体)里面,然后囊泡会运输到我们细胞里面的一个降解中心——溶酶体。自噬体跟溶酶体融合以后就会把包裹的部分降解掉,释放出如氨基酸、脂肪酸等基本构件,供细胞回收利用,以维持其正常生理功能。

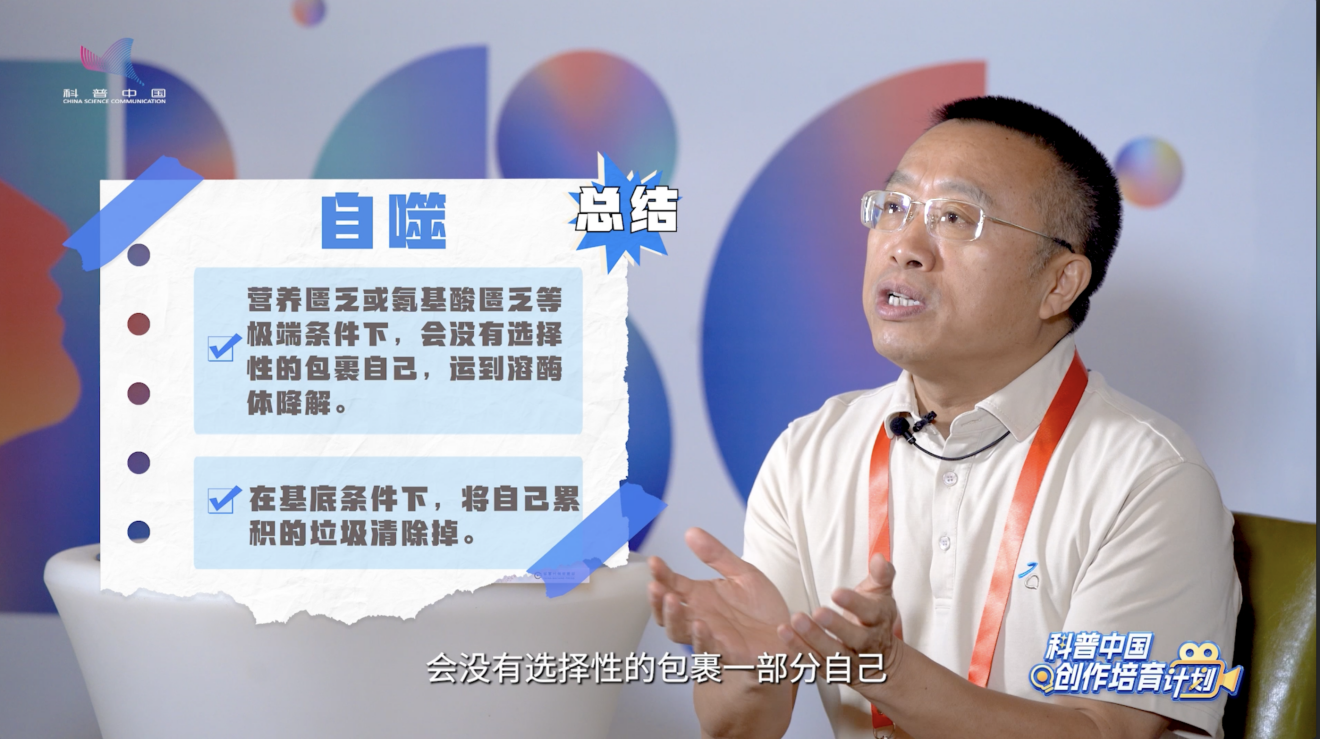

自噬主要有两种形式。一种是非选择性自噬,也就是说当我细胞急切需要营养的或者是能量的时候,如果没有就要死了,这个时候他一定是饥不择食的。所以这个时候细胞也会没有选择性地就把自己的一部分包裹起来,运到溶酶体来降解。

另一种选择性自噬,更像人在正常情况下的“挑食”。 在基础条件或正常生理状态下,细胞会精准地识别并清除掉不断积累的“垃圾”或潜在有害物质,比如受损的线粒体或错误折叠的蛋白质聚集体。这种选择性清除对于维持细胞内部环境的稳定(稳态)至关重要,能防止这些有害物质积累造成损伤。那么细胞自噬就是起到了一个清道夫的一种功能。

所以自噬总的来说就是,细胞在某些很营养匮乏或者氨基酸匮乏等等激烈条件底下,会没有选择性地包裹一部分自己,由溶酶体降解。也可以在基底条件下,把细胞里面慢慢累积的一些垃圾给清除掉,这就是自噬的一个概念。

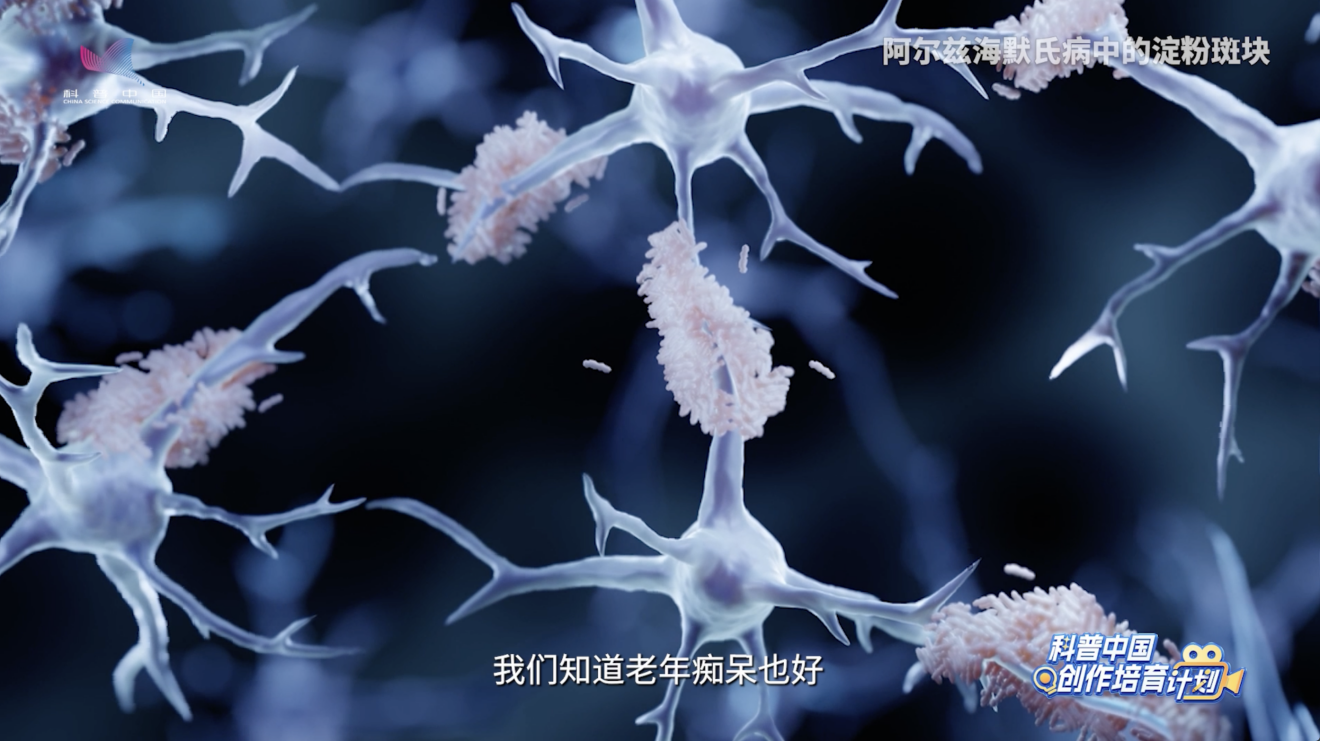

那么关于在某些病理条件下细胞会“吃”得过多或者过少,这也是科学家或者是一些医生都在关注自噬的原因。因为自噬的异常跟很多疾病的发生发展都密切关联,特别是神经退行性疾病等一系列以蛋白质聚集体累积为特征的一些疾病。神经退行疾病比如阿尔茨海默病(老年痴呆)、帕金森综合征、渐冻症等等,它都是因为神经元里面或者外面有一些蛋白质聚集体或者是一些受损伤的线粒体异常累积了,进而影响神经细胞的功能,直到神经细胞死亡。

实际上,与这些疾病相关的致病蛋白,在正常情况下,本应可以通过自噬被有效清除。然而,在疾病发生发展过程中,这些蛋白聚集体却逐渐“逃逸”了自噬的清除机制,无法被降解。这主要有两方面原因:一个是你细胞里面吃蛋白质聚集体这个机器本身有问题了,比如说一些在形成自噬体或者自噬体跟溶酶体结合等功能相关的一些基因突变了,或者在衰老过程里面垃圾不断累积,细胞吃的能力变得越来越弱了,那么这个时候你的致病蛋白就会慢慢累积。

还有一个原因是,比如说馒头我们都很容易吃,但如果把馒头放到-80度以后,这个时候它变得很硬你可能就很难吃下去了。这就是说在神经退行疾病里面,很多蛋白质聚集体它会变得像一种固状形态,那么细胞就吃不下去了,或者一碰到它自噬膜本身就开始受损伤,这样的话很多蛋白质聚集体它就逃逸了,慢慢累积起来,就会导致神经细胞的功能就会损伤。

那么细胞“吃”得过多的时候会怎么样?想象一下,如果细胞“饥不择食”地过度降解自身组分,有些某些很重要发挥功能的东西都被吃掉了,细胞同样无法正常运作,最终导致细胞死亡。

因此,自噬水平必须维持在一个恰当的平衡,过多或过少都会引发或加剧疾病。

最后,一个核心的科学挑战与机遇在于:我们能否通过调控自噬,为人类健康服务? 这正是科学家们积极探索的方向。目前的研究策略主要聚焦于两大方面:第一个就是神经退行性疾病里面累积的那一些已经不能清除的那些故障蛋白质,我们能不能逆转它,使它回到更软的胶状或者液状的聚集体,使其能够通过自噬进行清除。另一个方面就是我们能不能把自噬活性给提高,或者提高溶酶体的降解能力。

所以自噬这个领域其实还有很多未知的问题,也大有可为。其与众多重大人类疾病(尤其是神经退行性疾病)的紧密关联,驱动着科学家不断深入探索。我们有理由相信,深入理解自噬,未来有望成为诊疗神经退行性疾病等的关键突破口。

本文为科普中国·创作培育计划扶持作品

作者:中国生物物理学会

审核:阮科 中国科学技术大学 教授

出品:中国科协科普部

监制:中国科学技术出版社有限公司、北京中科星河文化传媒有限公司

来源: 科普中国创作培育计划

来源: 科普中国创作培育计划

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科普中国创作培育计划

科普中国创作培育计划