肥胖不仅影响孩子的外在形象,还会给其身心健康带来潜在危害,如增加糖尿病、心血管疾病的发生风险,引发自卑等心理问题。假期是帮助肥胖儿童科学减重、改善健康状况的黄金期。让我们和家长一起,帮助孩子“轻”松过暑假。

儿童肥胖并非单一因素导致,而是多种因素相互作用的结果。

01 饮食因素

摄入过多高能量、高脂肪、高糖分的食物是导致儿童肥胖的主要原因。同时,儿童不良饮食习惯,如暴饮暴食、吃饭速度过快、零食不离手等,也会导致能量摄入超标。

02 缺乏运动

长时间沉迷于电子设备,如玩手机游戏等,占据了儿童原本可以用于运动的时间。

03 遗传因素

如果父母一方或双方肥胖,儿童肥胖的概率会增加。

04 睡眠不足

睡眠不足会影响体内激素的平衡,导致食欲增加,尤其渴望摄入更多高能量食物。同时,睡眠不足还会降低身体的新陈代谢速度,减少脂肪分解。

05 心理因素

部分儿童在感到压力大、焦虑、孤独时,会通过吃东西来缓解情绪,这种情绪化进食行为容易导致体重增加。

06 药物因素

糖皮质激素、抗癫痫药物和抗精神病药物容易导致体重增加。

科学减重对于肥胖儿童来说意义重大,可以帮其降低肥胖并发症的发生风险,增强心肺功能,促进骨骼生长发育,调节心理状态,缓解压力和焦虑,提升自信心和幸福感。

为帮助超重或肥胖儿童在假期中科学有效地增加运动,以下是根据其身体状况与兴趣特点设计的运动建议。方案注重循序渐进、形式多样及趣味引导,在保证安全的前提下提升体能。

在身体条件健康的前提下,6~17岁儿童每日应争取完成总计60分钟的中等至较高强度运动,并以有氧活动为主要形式。每周中至少安排3天包含较强度的运动,并融入抗阻力训练。同时,每日使用电子屏幕的时间建议控制在2小时以内。

针对超重或肥胖的儿童,可在达到上述基础推荐量的前提下,根据个人体能逐步增加运动时长、频次和强度。理想目标是每周进行3~5次有氧运动,以及2~3次抗阻力运动,并养成持续稳定的运动习惯。

推荐几个运动项目

跑步 跑步是一种简单有效的有氧运动,可以在公园、操场等环境较好的地方进行。开始时,儿童可以慢跑,每次持续10~15分钟,随着身体适应能力的提高,逐渐增加跑步时长和速度,每周跑步3~5次。

游泳 游泳是一项全身性的运动。游泳时,身体在水中受到浮力的作用,能减轻体重给关节带来的负担。儿童每次游泳时间可以控制在30~60分钟,每周进行3~4次。

其他运动项目包括亲子运动游戏,如踢毽子、打羽毛球、跳舞等。

儿童青少年正处于生长发育的重要阶段,应保证平衡膳食,达到能量和营养素摄入量及比例适宜。日常膳食做到食物多样,每天的食物应包括谷薯类、蔬菜水果、禽畜鱼蛋奶类和大豆坚果类;达到每天摄入12种以上食物,每周摄入25种以上食物。

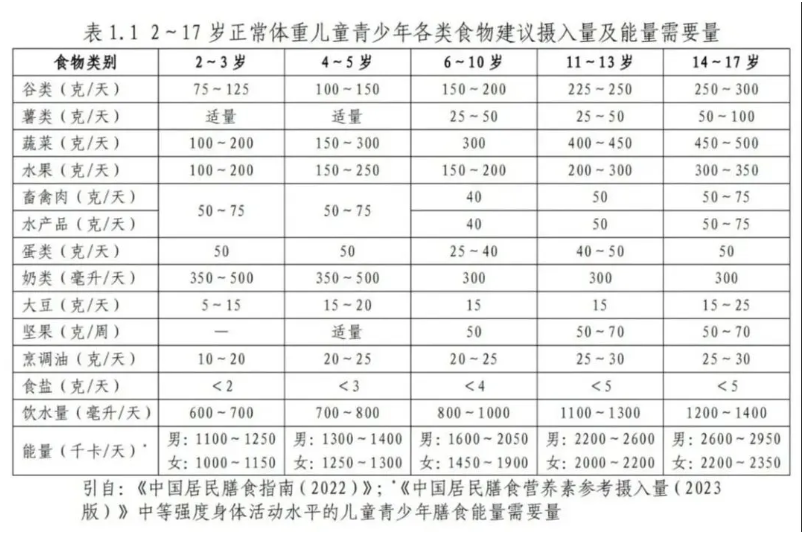

选择小份量的食物以实现食物多样,根据不同年龄儿童青少年能量的需要量,控制食物摄入总量。增加新鲜蔬菜水果、全谷物和杂豆在膳食中的比重;保证蛋白质摄入,选择富含优质蛋白质食物,如鱼、禽、蛋、瘦肉、奶及奶制品、大豆及其制品。学龄前儿童(2~5岁)每天摄入350~500mL或相当量的奶及奶制品。学龄儿童(6~17岁)每天摄入300mL以上或相当量的奶及奶制品。不同年龄段儿童青少年每日能量需要量和建议食物量见附录1。

儿童青少年单纯性肥胖,常涉及膳食能量摄入过高。肥胖儿童青少年应控制膳食总能量摄入,做到吃饭八分饱。尽量选择天然、新鲜食材,提高鱼类、蔬菜、大豆及其制品的摄入量,保证优质蛋白质、维生素、矿物质摄入量;必要时补充复合营养素补充剂。控制精白米面的摄入,增加血糖生成指数较低的全谷物和杂豆摄入。减少高油、高盐和高糖及能量密度较高的食物的摄入,如油炸食品、甜点、含糖饮料、糖果等。

肥胖儿童青少年减重过程中,建议膳食能量应在正常体重儿童青少年需要量的基础上减少20%左右。同时,膳食结构应有利于减轻饥饿感、增加饱腹感,适当增加微量营养素密度较高的食物。

在帮助肥胖儿童科学减重的过程中,心理支持同样重要。

通过多种途径,开展营养教育,向儿童青少年和家长传播肥胖预防控制相关营养健康和传统食养知识技能,包括肥胖的原因、不良影响、干预措施等;避免肥胖歧视。

家庭、学校和托幼机构是预防与控制儿童青少年肥胖的关键场所。家长应提高营养健康素养,为孩子提供营养均衡的食物,培养科学饮食习惯。学校应根据不同年龄段儿童青少年特点设置营养教育课程,每学期不少于2课时;开足、上好体育课。通过以儿童青少年为中心的自主学习和同伴教育,结合中医药进校园,提高儿童青少年肥胖防控技能。

鼓励社区为儿童青少年肥胖防控提供支持性环境。通过讲座、入户示范、壁报等多种形式宣传肥胖防控知识;配备充足、适宜的儿童青少年运动场所。鼓励食品、运动设备生产企业研制有助于儿童青少年体重管理的产品。通过政府引导、部门联动、社会参与的机制,鼓励食品企业减少高油、高盐、高糖食品的生产,减少全链条相关产品营销,营造预防和控制儿童青少年肥胖的社会环境。

来源: 健康中国、国家疾控局

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

江西省九江市科学技术协会

江西省九江市科学技术协会