茶多酚活性的结构基础与挑战

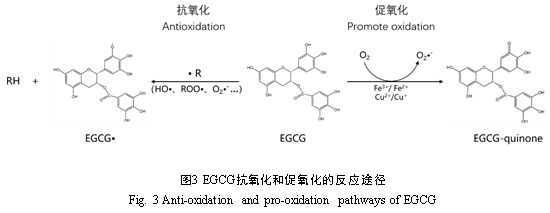

茶多酚众多生理活性已经得到报道,这些活性主要基于其化学结构特征——含有苯环和多个羟基(-OH),正是这些酚羟基赋予了它抗氧化和在一定条件下促氧化的能力(图3)。然而,这种结构也使得茶多酚化学性质不够稳定,在人体内的吸收利用率较低,茶多酚纳米生物材料的应用有望有效解决这些问题。

1. 抗氧化与促氧化活性

在儿茶素中,B环是抗氧化反应的主要部位,邻二羟基和三羟基结构可以与金属离子螯合形成酚-金属络合物,从而中断芬顿反应而表现出抗氧化活性。对于不同的儿茶素,EGCG的D环(没食子酸酯)中存在三羟基,而表现出最强的抗氧化能力。研究表明,儿茶素的抗氧化能力强于维生素C和维生素E,一杯绿茶的抗氧化能力与100~200 μg的维生素C相当。

除了抗氧化作用以外,由于B环和D环多羟基具有高活性,茶多酚化学结构不稳定,易氧化,因此可以作为促氧化剂。茶多酚的促氧化活性通常包括自氧化途径和过渡金属介导的酚类氧化途径。茶多酚的自氧化是由于其B环和D环邻近的多羟基向氧分子提供电子,最终导致酚自由基、超氧自由基和过氧化氢的形成。此外,过渡金属离子如Cu2+和Fe3+可以与茶多酚中的酚羟基发生络合,形成具有一定氧化还原活性的复合物,这种复合物可能会催化活性氧物种的产生。

2. 茶多酚生物纳米材料的兴起与应用

茶多酚之所以能发挥各种健康作用,关键就在于它化学结构上的多个酚羟基。但正是多酚羟基的结构使得其在体内或体外易失去活性,且其在体内受到氧气、酶、金属离子等作用,导致其生物利用率低。利用茶多酚的结构特性进行自组装或者与其他组分(多糖、蛋白等)共组装实现了茶多酚结构的稳定和协同功效。

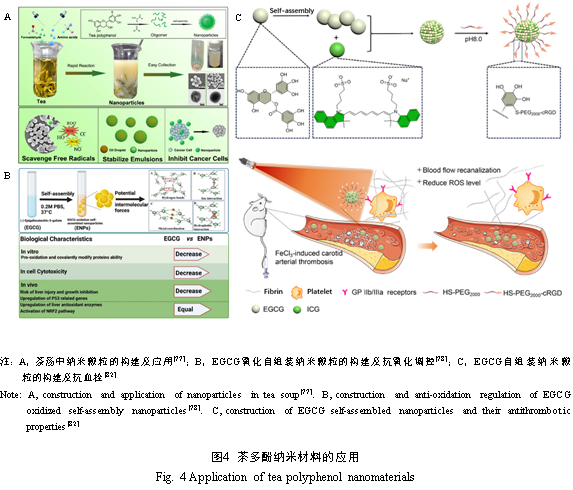

茶汤中的蛋白质、茶多酚、茶多糖和氨基酸等物质,可以相互作用形成纳米颗粒。研究表明,白茶茶汤中的纳米颗粒尺寸会随着保存时间的延长而减小。研究者认为茶汤中纳米颗粒大小可以作为鉴定茶叶储存时间的依据。此外,茶汤中的纳米颗粒还表现出一定的生理活性。Chen等的研究报道了一种通过茶叶浸泡的多酚缩合反应高效制备功能性纳米颗粒的简单方法,所合成的纳米颗粒能有效清除自由基和活性氧/氮物种,还能够形成稳定的Pickering乳液(图4A)。

除茶汤中自组装的纳米颗粒外,茶多酚溶液自组装纳米颗粒也得到了广泛研究。研究表明,EGCG自氧化自组装纳米颗粒在体内具有高度生物安全性,并能调节肝脏氧化还原活性,有望作为食品添加剂来克服EGCG的不稳定性和肝毒性问题(图4B)。

除自组装纳米颗粒以外,茶多酚还可与其他材料组装合成高性能纳米材料。Wang等利用EGCG与吲哚菁绿(ICG)等合成纳米材料(TPNs/ICG-cRGD),在激光照射后对多种血栓类型表现出巨大的溶栓潜力,并发挥显著的抗炎作用(图4C)。此外,多酚纳米材料还可以作为递送载体。Wu等利用EGCG对siRNA进行封装实现MMP-2和MMP-9的siRNA的靶向递送,可以有效增强腹主动脉瘤治疗的协同效应。嵌入纳米递送系统中的多酚还可以更好地调节肠道稳态,减少肠道菌群失衡引起的肠道炎症、代谢综合征和肠脑轴相关疾病。

总结与展望

茶多酚作为茶叶中重要的天然活性物质,其命名从“茶单宁”依次到“儿茶多酚类化合物”“黄碱素类”“黄酮类”,最终确定“茶多酚”这一命名,经历了漫长的研究过程。同时,随着人们对茶多酚认识和研究的不断深入,茶多酚的生物活性及其在食品、日化和医药领域中的应用也逐渐兴起。茶多酚在免疫调节、抗氧化、抗炎和代谢调节等方面具有多靶点作用模式,其发挥生理活性主要是基于多酚羟基的化学结构。

然而,茶多酚由于低稳定性、低生物利用率等问题,限制了其进一步应用。新型组装化学和纳米生物技术的引入有望稳定茶多酚结构,提高其生物利用度,促进茶多酚健康产业发展。目前茶多酚自组装或者与其他材料共组装形成的纳米生物材料已经被证明具有良好的生物学效应,但稳态茶多酚生物纳米材料的绿色构建、生物安全和体内协同功效等方面有待进一步研究。未来可以开发基于茶多酚的智能响应材料、多级靶向递送系统并结合AI模拟预测来实现茶多酚的精准应用,进一步提高茶多酚的生物利用率。这些研究将为茶多酚应用新场景的拓展奠定基础,为我国丰富茶叶资源的精深加工应用开辟新方向。

供稿:中国农业科学院茶叶研究所茶叶质量与风险评估创新团队 陈丹

审稿:中国茶叶学会科普工作委员会主任委员、浙江大学茶叶研究所所长 王岳飞教授

来源: 中国茶叶学会

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

中国茶叶学会

中国茶叶学会