盛夏高温暗藏外伤与感染风险,户外运动磕碰、蚊虫叮咬、汗液浸渍引发的皮肤问题,若处理不当可能迅速恶化。作为急诊监护室护士,结合临床经验,从运动损伤、虫咬皮炎、高温皮肤问题三大类场景,为大家详解科学应对方案。

一、户外运动损伤:预防为先,急救有序

高温天气下,人体肌肉弹性下降、注意力易分散,运动损伤风险显著升高。掌握 “预防—识别—处理” 三步法,能最大程度降低伤害。

(一)常见损伤与诱因

夏季急诊中,踝关节扭伤、滑倒擦伤、摔倒挫伤最为常见。高温导致体力消耗加快、地面温度超 50℃,是意外频发的重要原因。

(二)针对性预防措施

1、装备防护:按运动类型佩戴护具,穿防滑透气运动鞋;

2、科学热身:运动前10-15 分钟进行动态拉伸(如高抬腿、关节环绕),激活肌肉与关节;

3、避开高温时段:避开11:00-15:00 高温时段,每 30 分钟休息补水。

(三)阶梯式急救处理

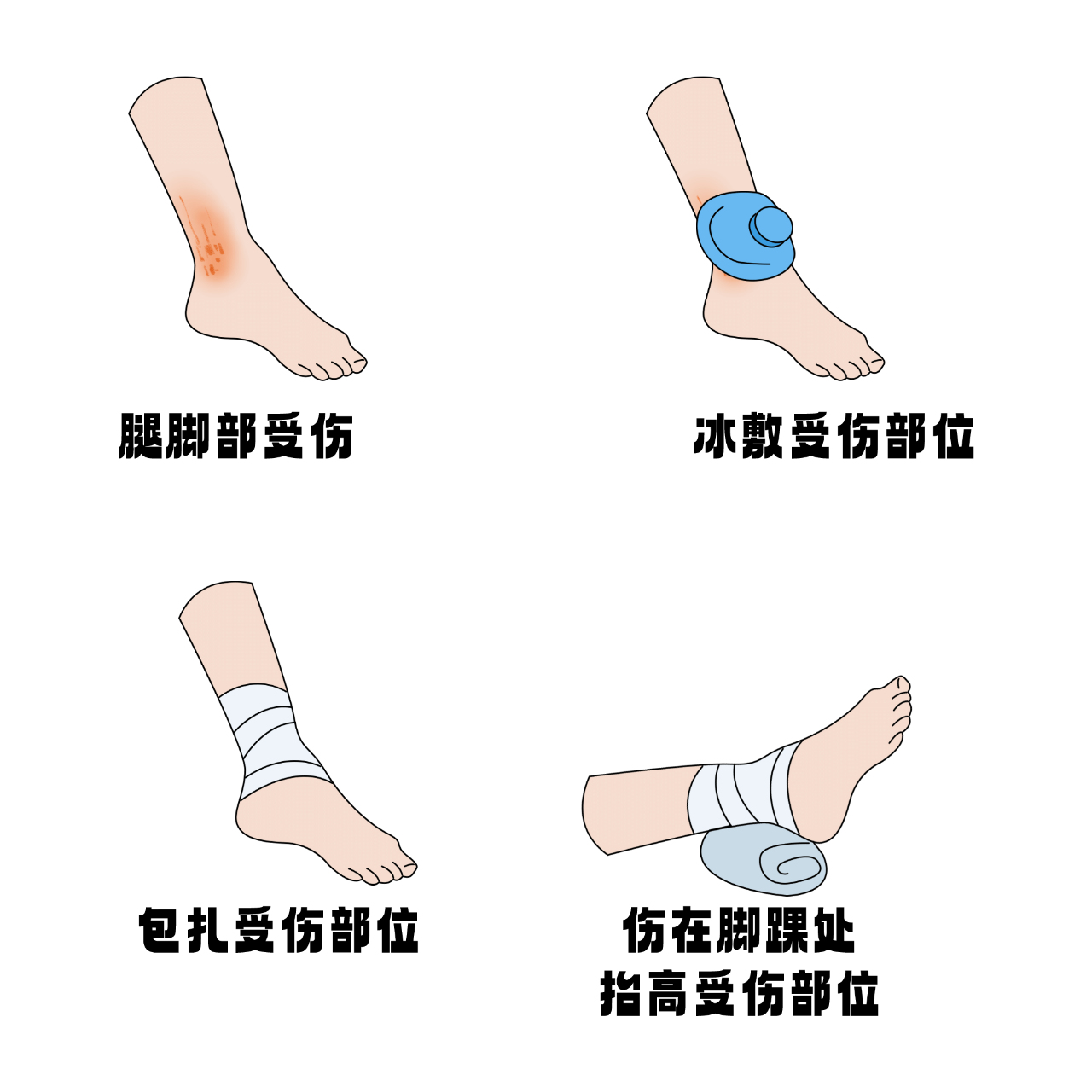

1、扭伤/拉伤:严格遵循“RICE 原则”

休息:立即停止运动,避免受伤部位受力;

冰敷:用毛巾包裹冰袋敷于患处,每次 15-20 分钟,间隔 2 小时重复,24-48 小时内持续冷敷以消肿;

加压:用弹性绷带适度包裹受伤部位,松紧以能插入一指为宜;

抬高:将患处抬至高于心脏水平,减少肿胀。若 48 小时后疼痛加剧或活动受限,需排查骨折。

2、擦伤:分三步

冲洗:用生理盐水或流动清水冲净伤口泥沙;

消毒:用碘伏擦拭伤口周围皮肤;

保护:用无菌纱布或透气创可贴覆盖,每日更换。若伤口深于 0.5cm 或被生锈物污染,需 24 小时内注射破伤风疫苗。

二、虫咬皮炎:精准处理,阻断感染链

夏季蚊虫活跃,蜱虫、隐翅虫等叮咬需针对性应对。

(一)四类高危虫咬的差异化处理

蚊子叮咬:肥皂水清洗后涂炉甘石洗剂,忌搔抓

蜱虫叮咬:酒精喷头部使其麻痹,镊子夹头部垂直拔出,碘伏消毒。观察 14 天,若发热出疹需就医。

蜜蜂叮咬:拔除毒刺,小苏打水冲洗,涂糖皮质激素软膏。出现呼吸困难等过敏反应,立即打 120。

隐翅虫叮咬:勿拍打,吹走或移开虫体,肥皂水清洗后涂炉甘石洗剂或激素软膏。

(二)全方位预防策略

户外防护:穿浅色系长袖长裤,裸露部位喷涂含 10%-30% 避蚊胺的驱蚊液(儿童用避蚊胺浓度不超过 10%),避开草丛、枯木堆等蚊虫栖息地;

居家管理:安装纱窗,每周用杀虫剂喷洒角落,清理阳台积水,使用蚊帐替代蚊香。

三、高温皮肤问题:阻断潮湿与摩擦的恶性循环

高温高湿环境下,皮肤长期处于浸渍状态,摩擦破损和感染风险陡增,需重点防护褶皱部位。

(一)常见问题及处理

摩擦破损:生理盐水清洁后涂红霉素软膏(薄涂),穿棉质宽松衣物。

晒伤:轻度用 15-20℃冷毛巾敷 20 分钟,涂无香料保湿霜;水疱超 1cm 或发热需就医。

(二)主动预防方案

保持干爽:出汗后及时用柔软毛巾擦干,褶皱部位可扑少量痱子粉(避免粉末进入伤口);

衣物选择:穿透气吸汗的棉麻材质,避免紧身衣(尤其是运动时);

防晒措施:外出前 20 分钟涂抹 SPF30+、PA+++ 的防晒霜,每 2 小时补涂一次,戴宽檐帽遮挡颈部和面部。

高温季防护关键在细节:运动前查装备、虫咬后精准处理、出汗后及时护理。若伤口化脓、持续高热、剧烈疼痛,立即急诊就诊。掌握这些知识,安心度夏。

参考文献:

[1]于腾飞. 青鹏软膏配合“RICE”治疗急性踝关节扭伤的临床疗效观察[D]. 山东中医药大学, 2024.

[2]陈丽, 姚蕾. 蜱虫叮咬的预防及处理[J]. 健康域(公卫), 2025, DOI:10.20252/j.cnki.rnjk.2025.07.057.

作者:上海交通大学医学院附属同仁医院 邓思凉

作者简介

邓思凉,本科,中共党员,护师,就职于上海市同仁医院急诊监护室,深耕急危重症护理7年,持有中华护理学会重症专科护士认证。

熟练掌握重症患者监护、急救处置核心技能,擅长超声引导下动静脉穿刺、机械通气、血液净化、Picco护理等技术。热衷将重症护理知识转化为大众易懂的科普内容,助力公众了解重症护理常识,守护生命健康。

来源: 科普健康教育工作委员会

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科普健康教育工作委员会

科普健康教育工作委员会