近期,中国农业科学院茶叶研究所茶叶质量与风险评估创新团队在茶多酚及其自组装生物材料的构建和健康应用方面取得了重要进展,相关研究成果发表在Journal of Agricultural and Food Chemistry, Journal of Nanobiotechnology和Chemical Engineering Journal等国际知名期刊上。

茶多酚的应用限制

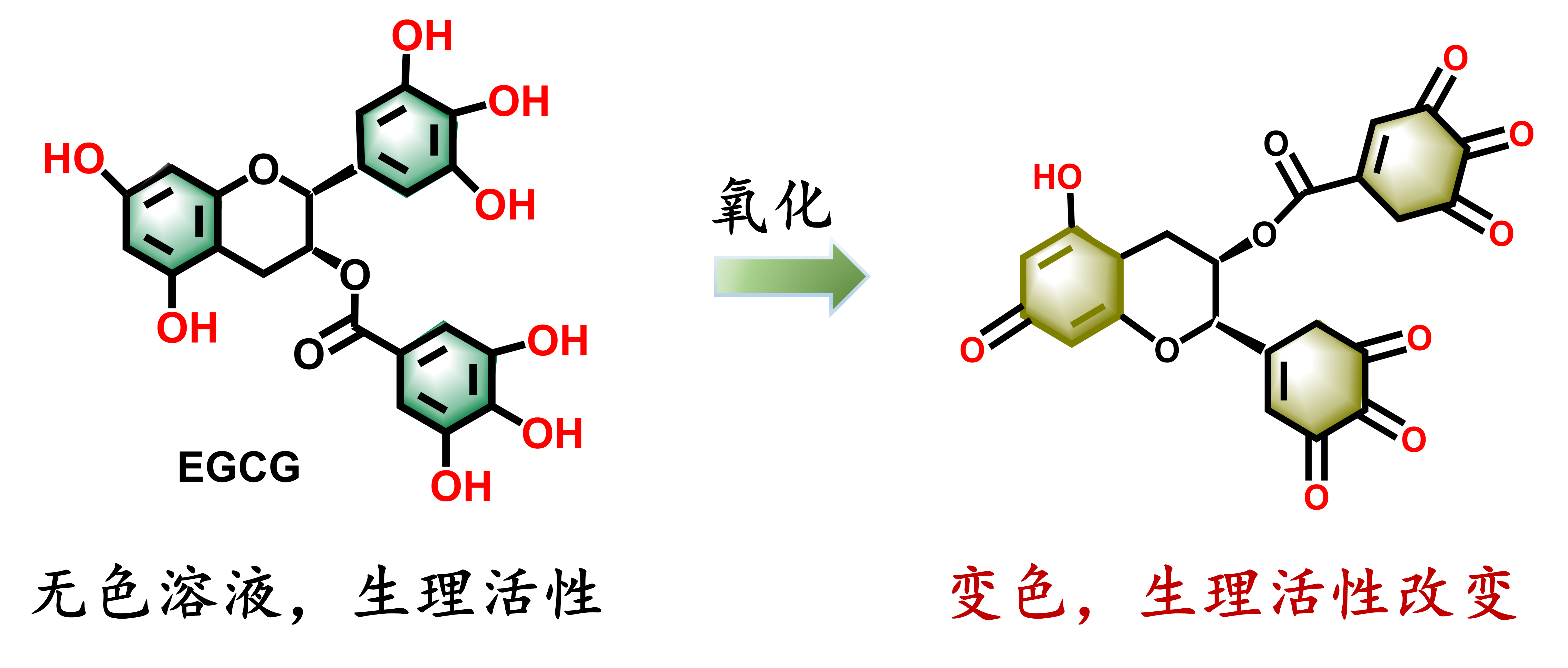

茶多酚是茶叶中酚类物质的总称,占茶叶干重的18~36%,与茶树的生长发育、新陈代谢以及成茶的色泽、风味等密切相关,是茶叶中含量最高的生物活性成分[1]。茶多酚具有抗氧化、抗炎、降血糖等多种健康功效,且已被纳入食品添加剂(QB2154-95)和新资源食品(2010年第17号文件)。然而,由于其分子结构的不稳定,茶多酚易发生氧化褐变及活性改变,这在很大程度上限制了其在食品、生物医药等领域的应用(图1)。

△ 图1 茶多酚分子结构不稳定、易氧化变性

茶多酚的药用价值

茶叶最早的药物属性记载可追溯至中国古代。据考古证据显示,战国时期已有茶叶遗存。清代陈元龙《格致镜原》引《本草》记载,“神农尝百草,日遇七十二毒,得茶而解之”。西汉《僮约》明确记载茶叶作为饮品交易,说明其早期兼具药用与食用价值。唐代以来,饮茶方式逐渐发生了演变,从煎茶工艺开始,茶叶通过蒸青饼茶经炙烤、碾末、过筛后,以“三沸水”烹煮,强调“沫饽”的审美与“茶性俭”的养生理念,与我们传统中药的煎煮方式颇为相似。

我国中药的发展为人类健康做出了重大贡献,其作用机制一直是中药学和现代医学共同关注的焦点。然而,中药主要活性成分提取后的药效往往不如中药药汤,这一现象使得中药的作用机制不明,也成为了其一直不被西方医学广泛认可的重要原因。

中药纳米自组装概念

现代研究表明,中药药效通常由其活性成分及复杂化学组合的相互作用决定。近年来,随着现代生物技术的发展,有研究者提出了“中药纳米自组装”概念[2],即中药在煎煮过程中,其活性成分(如多酚,多糖等)通过氢键、静电力、范德华力、π-π堆积等作用自发组装成有序纳米结构。这些自组装产物被认为是中药发挥功效的重要基础[3-4]。

茶汤中的自组装现象

在茶汤体系中,自组装现象表现出显著的普适性。研究发现,红茶和绿茶茶汤中存在由茶多酚、蛋白质或多糖构成的纳米颗粒[5-6]。此外,茶多酚还可通过氧化作用自组装形成纳米颗粒。例如表没食子儿茶素没食子酸酯(EGCG)的8个羟基通过氢键作用,以及3个苯环通过疏水相互作用,易于发生氧化聚合,从而形成稳定的纳米结构[7]。这种氧化自组装现象并不少见,例如,含有儿茶酚和胺基的多巴胺很容易经过氧化和自聚合产生聚多巴胺(PDA)纳米颗粒[8]。团队进一步证实,六大茶类茶汤中均存在纳米颗粒,并发现了茶多酚自组装聚合物的存在。与单体形式的茶多酚相比,自组装聚合物的生物安全性和稳定性显著提升(Food Funct,2024,15,2181-2196)。

自组装纳米材料的应用

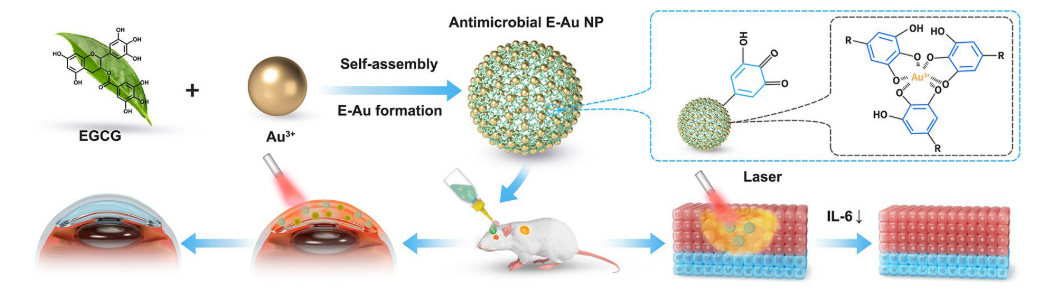

基于茶多酚的结构特性,团队开发了“一步自组装”技术,将茶多酚与其它活性成分(如茶氨酸,多糖,姜黄素,营养元素等)自组装成高性能生物材料(Adv Mater,2024,36,2307680; Adv Funct Mater,2021,31,2008720; J Nanobiotechnology,2024,22,713; ACS Appl Polym Mater,2024,6, 12186−12196),其在治疗耐药菌引起的皮肤感染、角膜炎、糖尿病足溃疡及牙周炎等疾病中效果显著(图3)[9-12]。此外,研究还实现了茶氨酸的自组装及其协同抗感染应用(Chemical Engineering Journal, 2025,505,159309)[13]。自组装后,茶多酚的酚羟基减少,显著提升了其生物安全性,并降低了金属离子的毒性。同时,该类材料在水果保鲜领域也表现出巨大潜力。

△ 图3 茶多酚金属自组装生物材料的构建及抗角膜炎应用

茶多酚的生物利用度

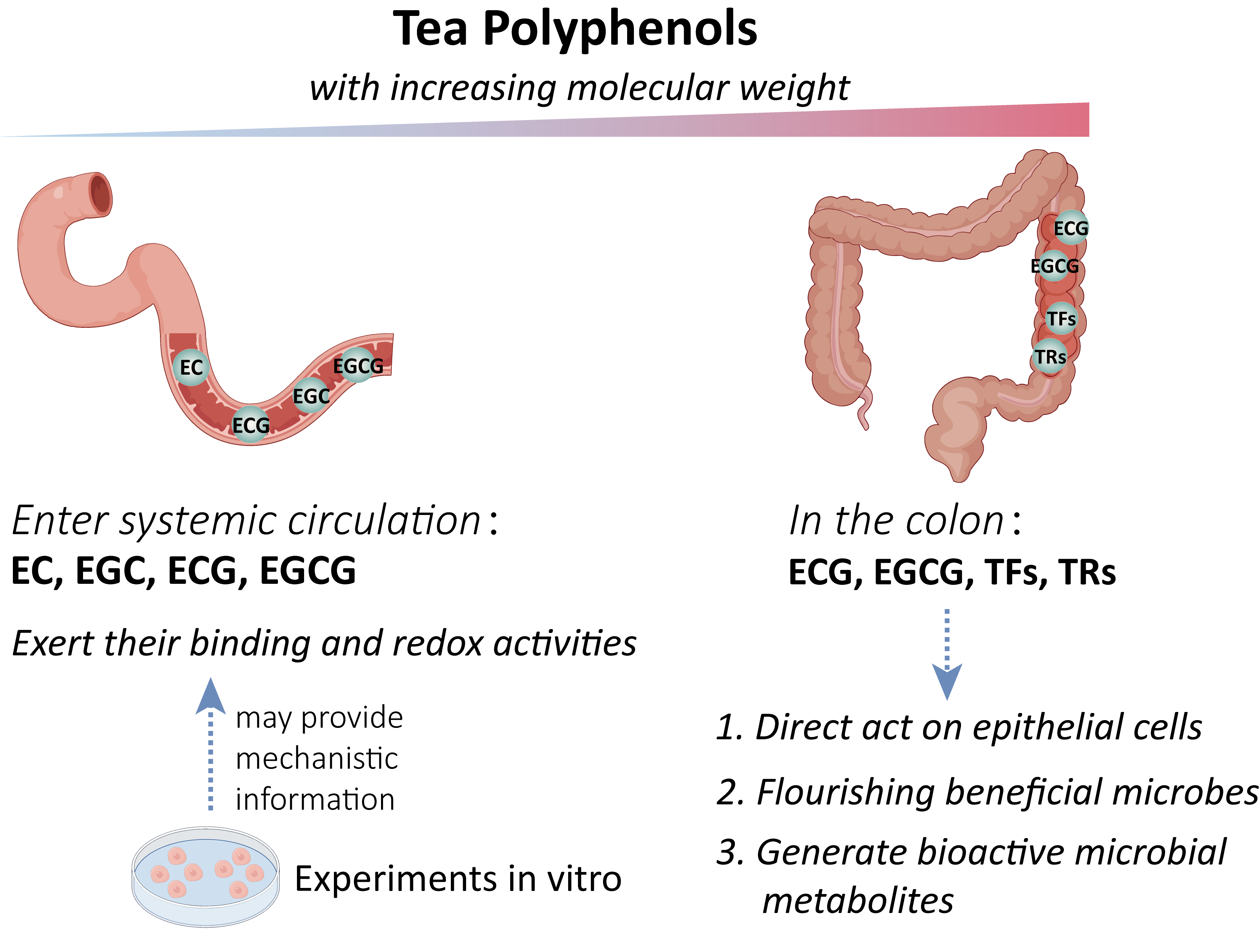

然而,多酚自组装聚合体及自组装纳米材料的生物利用度仍需进一步研究。我们系统阐释了茶多酚生物利用度对其健康效应的关键作用(图4)。

△ 图4 茶多酚生物利用度决定了体内的作用机制

(1)分子量较小的儿茶素单体(如EGCG、EC等,分子量290-458 Da)因具有较高的系统生物利用度(EGCG口服血浆浓度达0.2-0.3 µM)[14],可通过直接吸收介导对癌症、肥胖、心脏代谢疾病、神经退行性变、炎症等疾病的抑制作用。

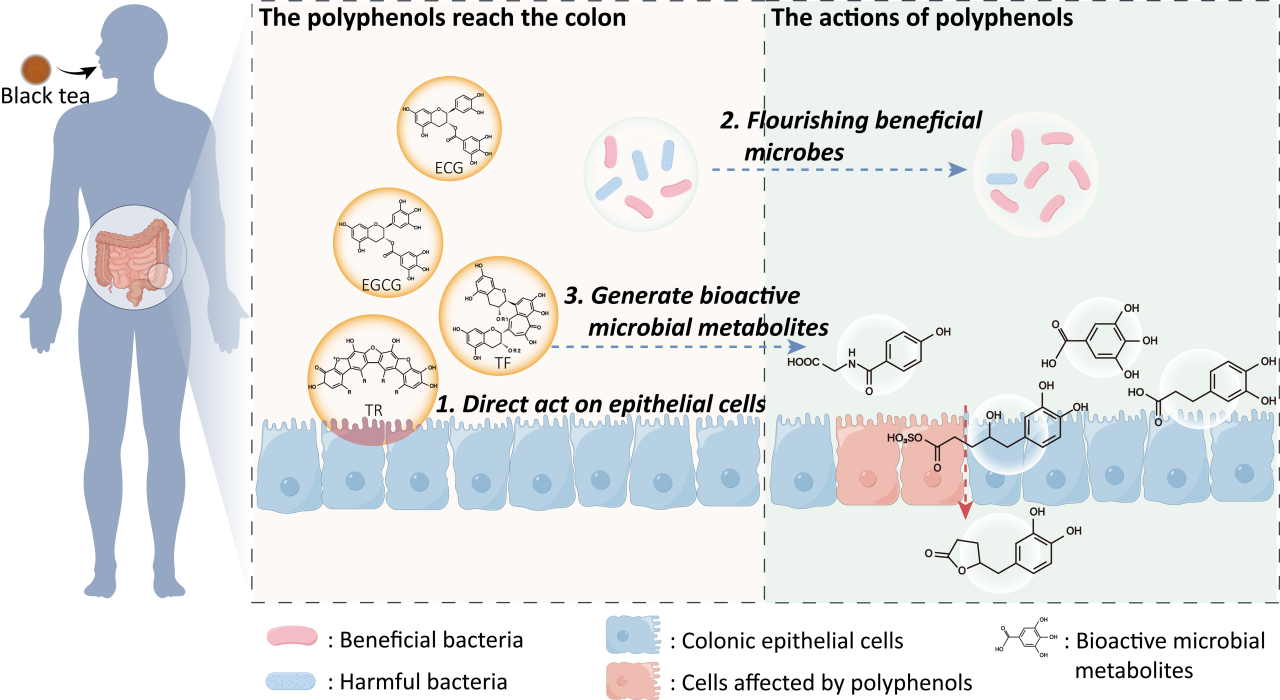

(2)红茶发酵过程中由儿茶素经多酚氧化酶催化生成的茶黄素(分子量868 Da)和茶红素(分子量>2000 Da)因分子量较大,口服生物利用度极低。例如,口服700mg茶黄素后,血浆中茶黄素峰值含量仅为10μg/L,而茶红素的利用度甚至更低[15]。但这些红茶多酚在动物模型中仍表现出显著的抗高尿酸血症和肥胖症、肌肉萎缩和认知障碍等活性,可能归因于其与肠道菌群的深度互作、与胃肠道上皮细胞结合以及氧化还原活性调控(图5)。

△ 图5 茶多酚(ECG,EGCG,TFs和TRs等)进入肠道后的功能作用

(3)茶多酚自组装纳米颗粒在不同的实验系统中也表现出生物活性,包括小鼠中的降血糖作用、调节肝脏氧化还原活性和体外抗癌活性等。自组装的茶多酚纳米颗粒或纳米载体封装的茶多酚可能有助于提升其口服生物利用度,但仍需进一步研究。

茶多酚生物利用度的解析揭示了"分子量-生物利用度-功能"的关系网络。小分子单体通过经典药代动力学路径发挥系统效应,大分子聚合物则可能主要依赖肠道界面实现局部调控,茶多酚自组装颗粒则有望突破传统递送瓶颈。

尽管茶多酚的健康效应在实验室和临床研究中已被证实,但其生物利用度较低一直是研究中的难题。我们提出,茶多酚进入人体后可能形成聚合物或与体内蛋白、金属离子等组装成复合物,导致其在血液中难以被检测到,从而被误认为生物利用率低。此外,茶多酚形成聚合物或自组装复合物后,也有可能通过协同作用功能增强,从而发挥更大的生物效应。这些假设仍需研究者进一步探索。

供稿:中国农业科学院茶叶研究所 茶叶质量与风险评估创新团队 张相春副研究员

审稿:中国茶叶学会科普工作委员会主任委员、浙江大学茶叶研究所所长 王岳飞教授

来源: 中国茶叶学会

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

中国茶叶学会

中国茶叶学会