“只是个小结节,没什么大不了的。”这是17岁女孩小伊(化名)父母最初的想法。当女儿感冒发热时无意中发现颈部那个鹌鹑蛋大小的硬块,超声检查显示“双侧甲状腺结节”后,医生强烈建议穿刺活检。父母却轻信了网络上关于“甲状腺癌是懒癌”的片面信息,仅让女儿口服消炎药便重返课堂。

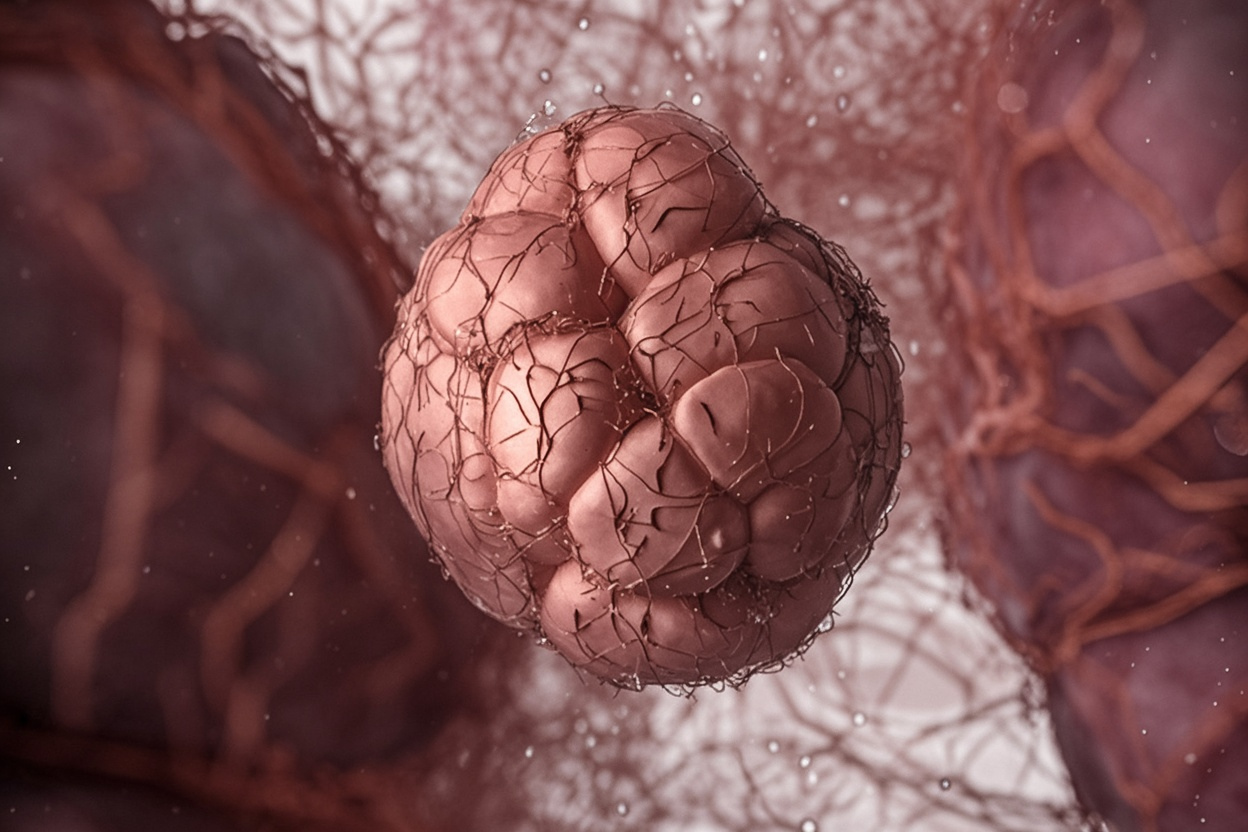

谁曾想,短短两个月内,这个被轻视的肿块疯狂生长,发展至癌症,并转移至全身。这个令人痛心的案例撕开了我们对甲状腺结节的认知误区——它真的如传言般温顺无害吗?当身体发出哪些警报时,我们必须立即就医?

“懒癌”不懒:被误解的甲状腺癌真面目

甲状腺癌常被称为“懒癌”,这种说法源于医学上对某些分化型甲状腺癌(如乳头状癌)生长相对缓慢的观察。“懒癌”这个非专业术语在社交媒体上被过度简化传播,形成了危险的认知误区。事实上,甲状腺癌包含多种亚型,其生物学行为差异巨大。

医学上,甲状腺癌主要分为:分化型(乳头状癌、滤泡状癌)、髓样癌和未分化癌。其中乳头状癌约占85%,多数进展确实较慢;但未分化癌却是人类最具侵袭性的恶性肿瘤之一,中位生存期仅3~7个月。更值得注意的是,即使是通常“温和”的分化型癌,也有约15%的病例会出现侵袭性生长或远处转移。

临床数据显示,年龄是影响甲状腺癌预后的关键因素。儿童和青少年(<20岁)的甲状腺结节恶性率较高,为22%~26%,是成人的2~3倍。而且青少年甲状腺癌容易出现淋巴结转移(50%~80%),但及时治疗仍可获得良好预后。

生命警报:六大症状出现请立即就医

当甲状腺结节伴随以下症状时,必须立即就医,这可能是恶性肿瘤发出的求救信号:

1.短期内的显著变化:结节在2~3个月内体积明显增大,质地变硬。

2.压迫症状三联征:包括声音嘶哑(喉返神经受压)、吞咽困难(食管受压)、呼吸困难(气管受压)。

3.颈部淋巴结肿大:尤其是质地硬、活动度差的淋巴结,这往往提示癌细胞已通过淋巴系统扩散。

4.全身消耗症状:短期内体重急剧下降、持续低热、夜间盗汗等全身症状,可能预示疾病已进入晚期。

5.激素相关症状:虽然大多数甲状腺癌不影响激素分泌,但合并甲亢症状(心慌、手抖等)或甲减症状(乏力、浮肿等)时需警惕特殊类型肿瘤。

6.家族遗传警示:有甲状腺癌、甲状旁腺功能亢进或嗜铬细胞瘤家族史者,应特别警惕髓样癌可能。

国际甲状腺学会指南强调,任何直径>1 cm的甲状腺结节都需要专业评估,而伴有上述危险因素的结节无论大小都应接受进一步检查。

防治策略:精准治疗和生活方式干预

面对甲状腺结节,科学应对才能最大限度降低风险:

1.治疗决策树

·良性小结节(<2cm):6~12个月超声随访;

·良性大结节(>4cm)或出现压迫症状:考虑手术;

·恶性或可疑恶性:手术治疗为主;

·低危微小癌(<1cm):可考虑主动监测。

2.手术选择

·半切(腺叶切除):适用于低危单侧病变;

·全切:用于高危、双侧或多灶性病变;

·淋巴结清扫:证实有转移时必要。

3.术后管理

·放射性碘治疗:中高危患者需接受;

·促甲状腺激素抑制治疗:通过促甲状腺素将TSH控制在目标范围;

·定期甲状腺球蛋白监测:敏感指标提示复发。

4.预防建议

·避免童年期头颈部放射线暴露;

·保持碘适量摄入(尿碘100~300 μg/L);

·控制体重,肥胖增加甲状腺癌风险;

·戒烟,吸烟与甲状腺疾病相关;

·有家族史者考虑基因检测。

值得强调的是,青少年甲状腺癌虽然可能表现激进,但规范治疗后的20年生存率仍可达90%以上。关键在于不要被“懒癌”的说法麻痹,及时识别危险信号,科学应对。

来源: 康迅网

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

康迅网

康迅网