引言:进化遗产与现代文明的冲突

肥胖已成为全球公共卫生危机,世界卫生组织预测2030年超重或肥胖人群将占成年人口的50%。这一现象的根源可追溯至人类数百万年的进化史:在食物匮乏的远古环境中,高效储存能量的基因和代谢机制曾是生存优势,但面对现代高热量饮食和久坐生活方式,这些进化遗产反而成为健康负担。演化医学(Evolutionary Medicine)通过分析基因、代谢与环境间的“失配”,揭示了肥胖的深层机制。

一、基因的“节俭性”与代谢调控的进化滞后

一、基因的“节俭性”与代谢调控的进化滞后

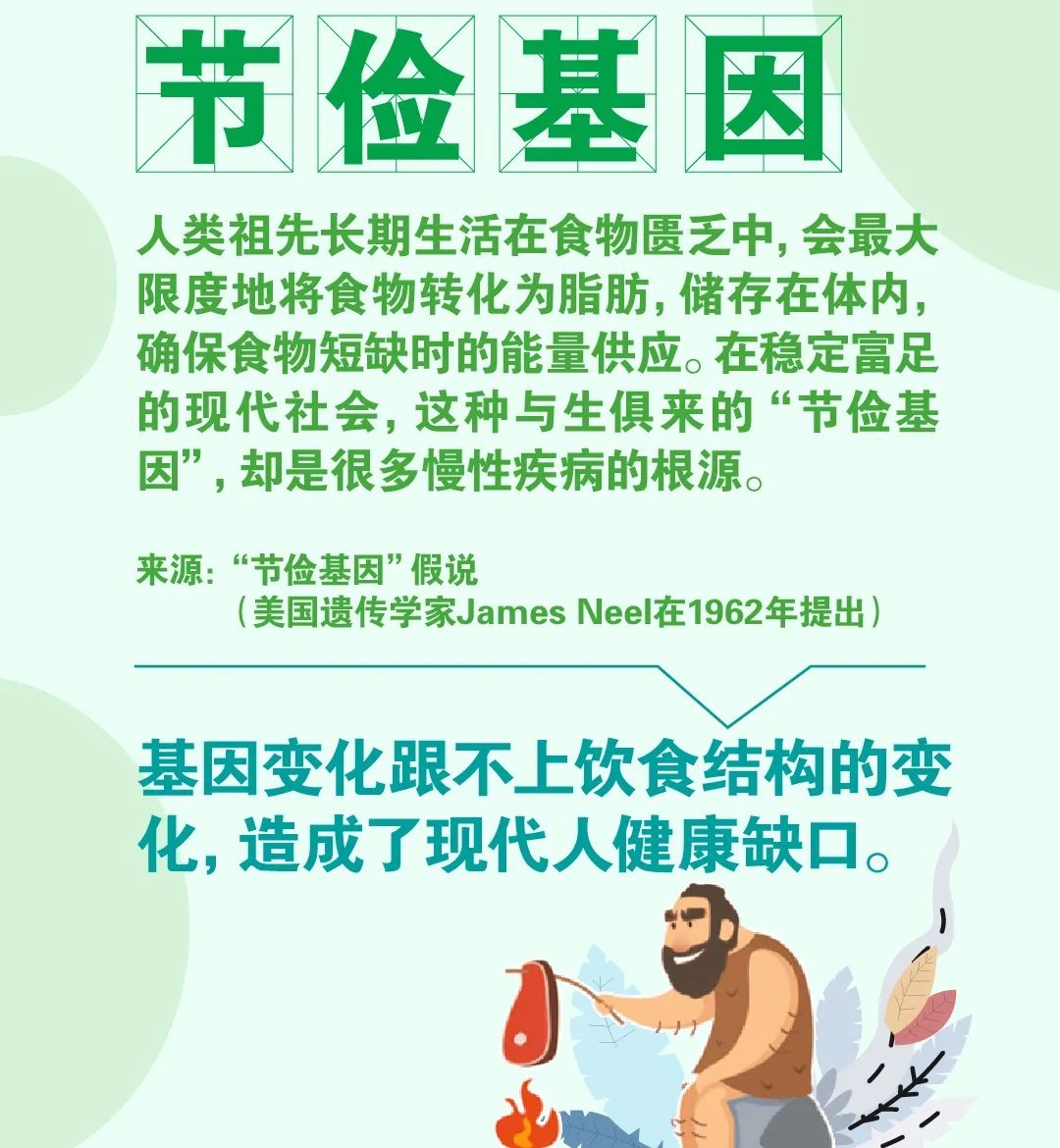

1. 节俭基因假说

远古人类需应对频繁的饥荒,促进脂肪储存的基因(如脂联素相关基因)被自然选择保留。现代研究表明,遗传因素可解释40%-70%的肥胖易感性,目前已发现超过250个基因位点与肥胖相关。然而,这些基因在现代食物过剩的环境下导致能量储存失控,形成“基因-环境失配”。

2. 脂肪分布的进化双刃剑

2. 脂肪分布的进化双刃剑

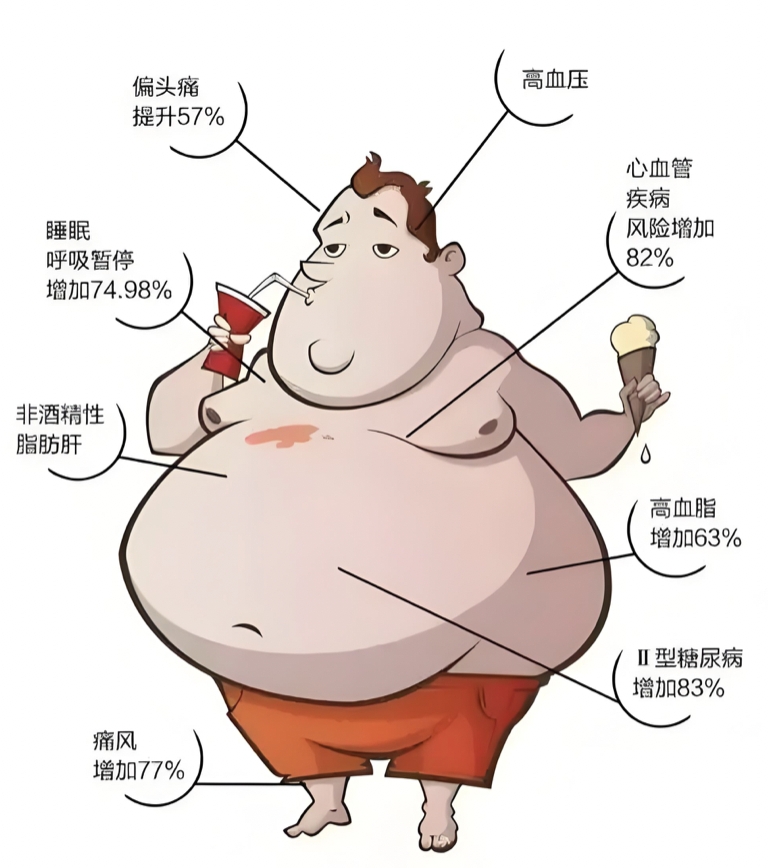

内脏脂肪曾用于快速供能以应对突发活动(如狩猎或逃跑),但现代久坐生活导致其过度堆积,释放炎症因子并引发代谢综合征。有趣的是,皮下脂肪(如臀腿脂肪)在进化中可能作为长期储备,其丰盈与长寿相关,腰围每增加10cm则死亡风险上升11%。这种差异提示“脂肪区位”对健康的决定性作用。

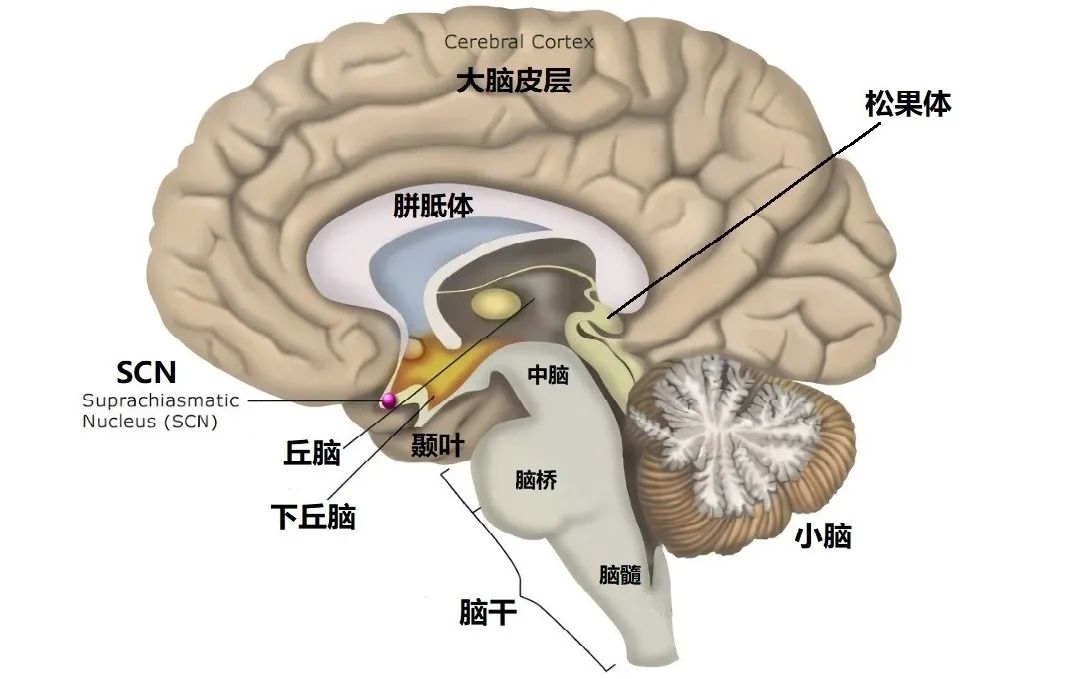

3. 食欲调控的原始设定

3. 食欲调控的原始设定

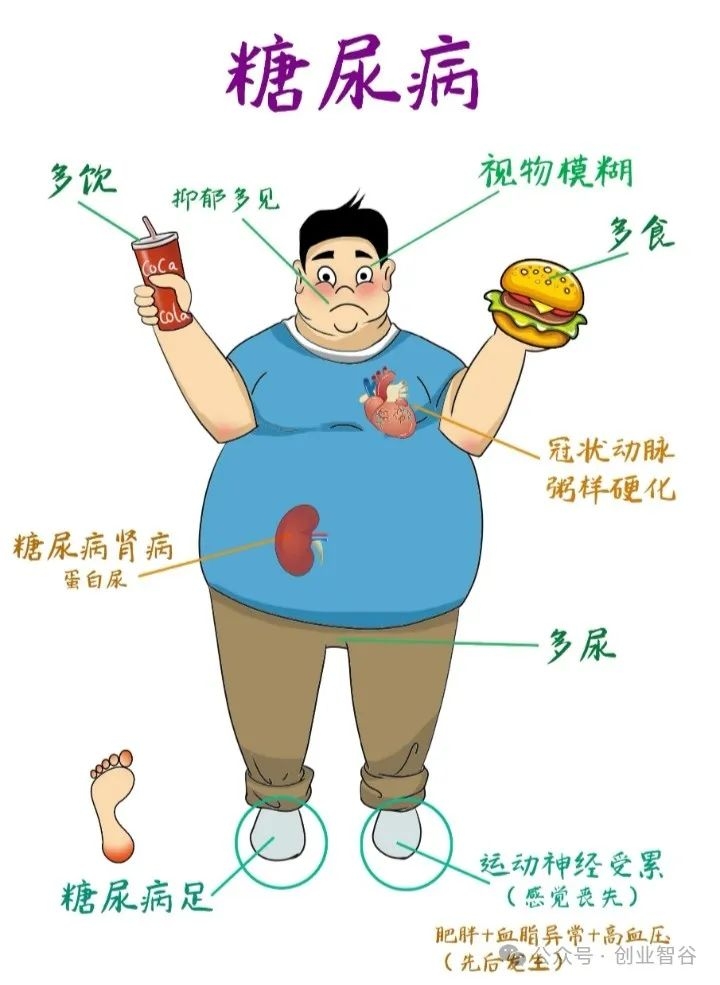

下丘脑的食欲调节系统进化于资源稀缺环境。瘦素(Leptin)本应在脂肪充足时抑制食欲,但现代人因长期高热量摄入出现“瘦素抵抗”,大脑持续发出饥饿信号。类似地,神经激肽受体(NK2R)等食欲调控靶点的进化功能尚未适应食物过剩环境。

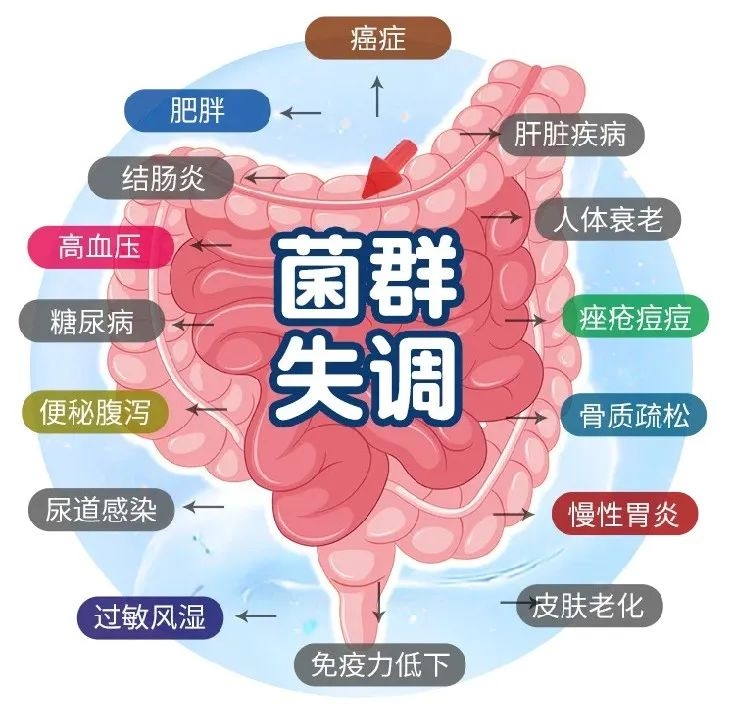

二、肠道菌群:从共生盟友到代谢“叛徒”

二、肠道菌群:从共生盟友到代谢“叛徒”

1. 能量获取的进化共生

人类与肠道菌群(如厚壁菌门)共同进化,后者通过分解纤维提供额外能量,帮助祖先在饥荒中存活。然而,现代高脂高糖饮食导致菌群失调,条件致病菌(如变形菌门)比例上升,能量吸收效率异常增高,甚至通过影响饥饿素加剧食欲。

2. 菌群干预的演化逻辑

2. 菌群干预的演化逻辑

实验显示,移植“瘦子菌群”的小鼠即使高脂饮食仍保持苗条,提示恢复远古菌群平衡可能是干预方向。中医药通过调理脾胃(如参苓白术散)改善菌群组成的思路,与这一机制不谋而合。

三、现代环境的多重冲击

三、现代环境的多重冲击

1. 饮食结构的剧变

工业加工食品中的果糖、反式脂肪酸等成分在进化史上从未大规模存在,其干扰肝脏代谢并促进内脏脂肪堆积。研究显示,高GI(血糖指数)碳水化合物通过胰岛素反应加速脂肪合成,同时增强饥饿感,形成代谢恶性循环。

2. 体力活动的消失

2. 体力活动的消失

狩猎采集时代人类日均步行10-15公里,而现代久坐使能量消耗锐减。肌肉质量减少进一步降低基础代谢率,形成“易胖体质”。

3. 跨代表观遗传的影响

3. 跨代表观遗传的影响

孕期营养失衡或压力可通过表观遗传机制影响子代代谢,例如母亲妊娠糖尿病增加后代肥胖风险。这种“节俭表型”本是应对资源波动的适应策略,却在食物充足时引发疾病。

四、演化医学视角下的干预策略

四、演化医学视角下的干预策略

1. 模拟进化环境的生活方式

- 间歇性断食:模拟饥饱交替,激活细胞自噬和脂肪代谢。

- 抗阻训练:增加肌肉质量,提升代谢率,改善脂肪分布。

2. 靶向代谢调控的药物开发

- GLP-1受体激动剂(如司美格鲁肽):通过延缓胃排空和调节食欲中枢,模拟远古高效代谢模式,临床试验显示其减重效果达12.1%。

- 肠道菌群重编程:通过益生元、菌群移植等技术恢复菌群多样性,减少能量过度吸收。

3. 精准医学与个性化管理

结合基因组学、代谢组学等数据,制定个体化方案。例如,针对内脏脂肪超标者强化腰围管理(男性<85cm,女性<80cm),而臀腿脂肪较多者可通过力量训练维持代谢健康。

结语:在进化逻辑中寻找平衡

肥胖不仅是代谢疾病,更是人类进化史与现代文明的冲突缩影。从基因的“节俭性”到肠道菌群的失调,从脂肪分布的区位优势到代谢调控的进化滞后,理解这些机制有助于设计更符合生物学本质的干预策略。正如《柳叶刀》新分类提出的“临床肥胖”与“亚临床肥胖”,未来医学需在尊重进化遗产的基础上,帮助个体实现基因、环境与生活方式的动态平衡。

参考文献

参考文献

1.肥胖是风险还是疾病?柳叶刀子刊发布临床诊断报告。

2.肥胖症中国诊疗指南(2024年版)

来源: 自创

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

传染病DR.Chen

传染病DR.Chen