在古老的东方医学典籍中,有一类特殊的“山林精灵”悄然生长,它们既非草木,亦非动物,却能在药典中占据独特的篇章——菌类中药。这大自然馈赠的天然良药,从深山树林到药罐沸腾,承载着中医药传承千年的智慧。你是否好奇,灵芝为何被誉为“仙草”?冬虫夏草如何演绎生命的轮回?今天,让我们一同揭开菌类中药的神秘面纱,探寻它们如何在山林间孕育奇迹,在方寸药房中延续生命的力量。

马勃

【别名】 马粪包、马屁泡、地烟等。

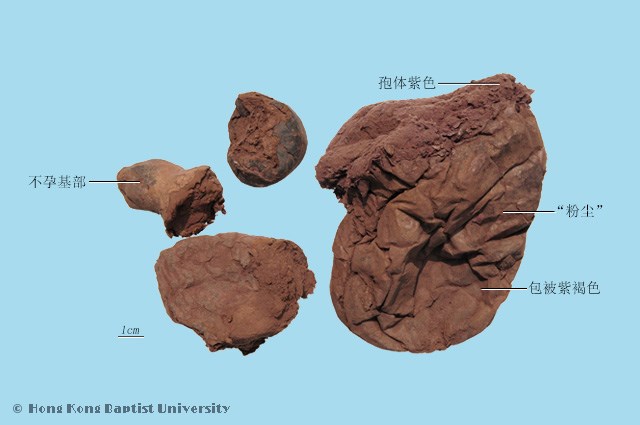

【来源】 本品为灰包科真菌脱皮马勃、大马勃或紫色马勃的干燥子实体。夏、秋二季子实体成熟时及时采收,除去泥沙,干燥。

【性状鉴定】 脱皮马勃 本品呈扁球形或类球形,无不孕基部,直径15~20cm。包被灰棕色至黄褐色,纸质,常破碎呈块片状,或已全部脱落。孢体灰褐色或浅褐色,紧密,有弹性,用手撕之,内有灰褐色棉絮状的丝状物。触之则孢子呈尘土样飞扬,手捻有细腻感。臭似尘土,无味。

大马勃 不孕基部小或无。残留的包被由黄棕色的膜状外包被和较厚的灰黄色的内包被所组成,光滑,质硬而脆,成块脱落。孢体浅青褐色,手捻有润滑感。

紫色马勃 呈陀螺形,或已压扁呈扁圆形,直径5~12cm,不孕基部发达。包被薄,两层,紫褐色,粗皱,有圆形凹陷,外翻,上部常裂成小块或已部分脱落。孢体紫色。

【炮制方法】 除去杂质,剪成小块。

【炮制作用】 易于保存,方便调配。确保临床用药剂量的准确性。

【性味归经】 辛,平。归肺经。

【功效】 清肺利咽,止血。

【应用】 1. 风热郁肺咽喉肿痛,咳嗽失音2. 吐血衄血,外伤出血。

【用法用量】 煎服,2~6g。外用适量,敷患处。

【使用注意】 风寒伏肺咳嗽失音者禁服。

【代表方剂】 马勃散(《杂病源流犀烛》)

组成:马勃 薄荷 桔梗 连翘 杏仁 通草各等分

功用:清热解毒,疏风散邪。

主治:风温之邪上郁,耳聤又胀者。

方歌:马勃散中用薄荷,连翘杏仁桔通草,清热解毒又疏风,风温邪郁服之消。

茯苓

一、茯苓

【别名】 云苓、松苓、茯灵等。

【来源】 本品为多孔菌科真菌茯苓的干燥菌核。多于7~9月采挖,挖出后除去泥沙,堆置“发汗”后,摊开晾至表面干燥,再“发汗”,反复数次至现皱纹、内部水分大部散失后,阴干,称为“茯苓个”;或将鲜茯苓按不同部位切制,阴干,分别称为“茯苓块”和“茯苓片”。

【性状鉴定】 茯苓个 本品呈类球形、椭圆形、扁圆形或不规则团块,大小不一。外皮薄而粗糙,棕褐色至黑褐色,有明显的皱缩纹理。体重,质坚实,断面颗粒性,有的具裂隙,外层淡棕色,内部白色,少数淡红色,有的中间抱有松根。气微,味淡,嚼之粘牙。

茯苓块 本品为去皮后切制的茯苓,呈立方块状或方块状厚片,大小不一。白色、淡红色或淡棕色。

茯苓片 本品为去皮后切制的茯苓,呈不规则厚片,厚薄不一。白色、淡红色或淡棕色。

【炮制方法】

1. 茯苓 取原药材,浸泡,洗净,润后稍蒸,及时削去外皮,切制成块或切厚片,晒干。

2. 朱茯苓 取茯苓片,喷水湿润,加定量朱砂细粉拌匀。

【炮制作用】

1. 茯苓 易于保存,方便调配。确保临床用药剂量的准确性。

2. 朱茯苓 宁心安神力强。

【性味归经】 甘、淡,平。归心、肺、脾、肾经。

【功效】 利水渗湿,健脾,宁心。

【应用】 1.水肿尿少。2.痰饮眩悸。3.脾虚食少,便溏泄泻。4.心神不安,惊悸失眠。

【用法用量】 煎服,10~15g。

【代表方剂】 真武汤(《伤寒论》)

组成:茯苓三两 芍药三两 白术二两 生姜三两 附子一枚

功用:温阳利水。

主治:阳虚水泛证。

方歌:真武汤壮肾中阳,茯苓术芍附生姜,少阴腹痛有水气,悸眩瞤惕保安康。

二、茯神

【别名】 茯神木、伏神等。

【来源】 本品为多孔菌科真菌茯苓菌核中间抱有松根(即“茯神木”)的白色部分。7~9月采挖中间抱有松根的菌核,阴干。或趁鲜切成正方形的厚片或块,阴干。

【性状鉴定】 本品呈不规则的厚片或块。切面粉白色,松根切面棕黄色,有圈状纹理。无臭,味淡,嚼之粘牙。

【炮制方法】

1. 茯神 取茯神块或片,除去杂质。或取原药材,除去杂质,洗净,润透,切成正方形的厚片或块,阴干。

2. 朱茯神 取净茯神片或块,喷水少许,微润,用朱砂细粉拌匀,染成红色,干燥。

【炮制作用】

1. 茯神 易于保存,方便调配,确保临床用药剂量的准确性,利于药效成分溶出。

2. 朱茯神 能增强宁心,安神的功能。

【性味归经】 甘、淡,平。归心、脾经。

【功效】 宁心安神,利水。

【应用】 心虚惊悸,健忘,失眠。

【用法用量】 煎服,10~15g。

【代表方剂】 茯神汤(《外台秘要》)

组成:茯神三两 龙骨 白术 酸枣仁各一两 干姜 细辛各一两半 人参 远志 炙甘草 桂心 独活 防风各二两

功用:安神定志。

主治:风经五脏虚,惊悸。

方歌:茯神桂心酸枣仁,干姜细辛参独防,龙骨远志术甘草,安神定志五脏充。

三、茯苓皮

【别名】 云苓皮等。

【来源】 本品为多孔菌科真菌茯苓干燥菌核的干燥外皮。多于7~9月采挖,加工“茯苓片”“茯苓块”时,收集削下的外皮,阴干。

【性状鉴定】 本品呈长条形或不规则块片,大小不一。外表面棕褐色至黑褐色,有疣状突起,内面淡棕色并常带有白色或淡红色的皮下部分。质较松软,略具弹性。气微、味淡,嚼之粘牙。

【炮制方法】 取茯苓皮,除去杂质,抢水洗净,干燥。

【炮制作用】 易于保存,方便调配。确保临床用药剂量的准确性。

【性味归经】 甘、淡,平。归肺、脾、肾经。

【功效】 利水消肿。

【应用】 水肿,小便不利。

【用法用量】 煎服,15~30g。

【代表方剂】 五皮散(《中藏经·附录》)

组成:茯苓皮 生姜皮 桑白皮 陈皮 大腹皮各等分

功用:利水消肿,理气健脾。

主治:脾虚湿盛,气滞水泛之皮水证。

方歌:五皮散用五般皮,陈茯姜桑大腹奇,或以五加易桑白,脾虚肤胀此方施。

四、赤茯苓

【别名】 赤苓、赤茯等。

【来源】 本品为多孔菌科真菌茯苓干燥菌核近外皮部的淡红色部分。7~9月采挖,除去泥沙、杂质,加工成茯苓个;或先切除茯苓外皮,再切取皮下棕红色或淡红色部分,切成厚片或小方块,阴干。

【性状鉴定】 本品呈大小不一的厚片或小方块。切面淡红色或淡棕色,颗粒性。质坚实。气微,味淡,嚼之粘牙。

【炮制方法】 取赤茯苓块,除去杂质。或取茯苓个,大小分档,浸泡,洗净,润透,先切除茯苓外皮,再切取皮下棕红色或淡红色部分,切成厚片或小方块,阴干。

【炮制作用】 易于保存,方便调配,使有效成分易于溶出。

【性味归经】 甘、淡,平。归心、肺、脾、肾经。

【功效】 利水渗湿,健脾宁心。

【应用】 1.水肿尿少,痰饮眩悸。2.脾虚食少,便溏泄泻。

【用法用量】 煎服,9~15g。

【使用注意】 虚寒精滑者忌服。

【代表方剂】 茯苓汤(《圣济总录》)

组成:赤茯苓 黄芩 栀子仁 麦门冬各一两半 赤石脂 升麻 紫菀 石膏各一两 淡豆豉一合

功用:消热气,调血脉,理中。

主治:脉极实热,血气伤心,好生嗔怒,口唇色变,言语不快。

方歌:茯苓汤中麦门冬,石膏栀芩淡豆豉,升麻紫菀赤石脂,消热通经兼理中。

猪苓

【别名】 地乌桃、猪茯苓、猪灵芝等。

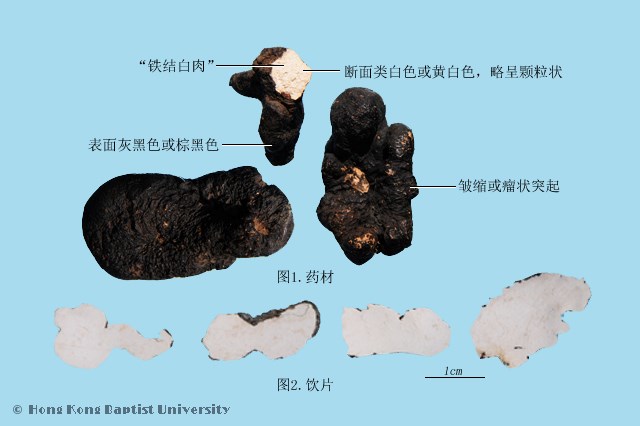

【来源】 本品为多孔菌科真菌猪苓的干燥菌核。春、秋二季采挖,除去泥沙,干燥。

【性状鉴定】 本品呈不规则的条状、类圆形或扁块状,有的有分枝,长5~25cm,直径2~6cm。表面皱缩或有瘤状突起,黑色、灰黑色或棕黑色。质硬而体轻,能浮于水面,断面细腻,按之较软,类白色或黄白色,略呈颗粒状。气微,味淡。

饮片 本品呈类圆形或不规则的厚片。外表皮黑色或棕黑色,皱缩。切面类白色或黄白色,略呈颗粒状。气微,味淡。

【炮制方法】 除去杂质,浸泡,洗净,润透,切厚片,干燥。

【炮制作用】 易于保存,方便调配。确保临床用药剂量的准确性。

【性味归经】 甘、淡,平。归肾、膀胱经。

【功效】 利水渗湿。

【应用】 水肿,小便不利,泄泻,淋浊,带下。

【用法用量】 煎服,6~12g。

【代表方剂】 猪苓汤(《伤寒论》)

组成:猪苓 泽泻 阿胶 茯苓 滑石各一两

功用:利水,养阴,清热。

主治:水热互结证。小便不利,发热,口渴欲饮,或心烦不寐,或兼有咳嗽、呕恶、下利,舌红苔白或微黄,脉细数。又治血淋,小便涩痛,点滴难出,小腹满痛者。

方歌:猪苓汤用猪茯苓,泽泻滑石阿胶并,小便不利兼烦渴,利水养阴热亦平。

雷丸

【别名】 竹苓、雷实、竹铃芝等。

【来源】 本品为白蘑科真菌雷丸的干燥菌核。秋季采挖,洗净,晒干。主产于四川、贵州、云南、湖北、广西。

【性状鉴定】 本品呈类球形或不规则团块,直径1~3cm。表面黑褐色或棕褐色,有略隆起的不规则网状细纹。质坚实,不易破裂,断面不平坦,白色或浅灰黄色,似粉状或颗粒状,常有黄白色大理石样纹理。气微,味微苦,嚼之有颗粒感,微带黏性,久嚼无渣。

断面色褐呈角质样者,不可供药用。

【炮制方法】

1. 雷丸 秋季采挖,洗净,晒干,粉碎。不得蒸煮或高温烘烤。

2. 雷丸片 原药清水浸泡,撩起,润透,切厚约1mm的顶头片,晒干生用。

【炮制作用】 易于有效成分的利用,易于保存,方便调配。确保临床用药剂量的准确性。

【性味归经】 微苦,寒。归胃、大肠经。

【功效】 杀虫消积。

【应用】 1.绦虫病,钩虫病,蛔虫病,虫积腹痛。2.小儿疳积。

【用法用量】 15~21g,不宜入煎剂,一般研粉服,一次5~7g,饭后用温开水调服,一日3次,连服3天。

【使用注意】 不宜入煎剂。本品含蛋白酶,加热60℃左右即易于破坏而失效。有虫积而脾胃虚寒者慎服。

【代表方剂】 雷丸散(《杨氏家藏方》)

组成:雷丸 使君子 鹤虱 榧子肉 槟榔各等分

功用:消疳杀虫。

主治:虫积,绦虫、囊虫病。

方歌:雷丸使君槟榔共,鹤虱榧子等量冲。消疳解肌治腹痛,各种虫积有奇功。

灵芝

【别名】 灵芝草、紫灵芝、菌灵芝等。

【来源】 本品为多孔菌科真菌赤芝或紫芝的干燥子实体。全年采收,除去杂质,剪除附有朽木、泥沙或培养基质的下端菌柄,阴干或在40~50℃烘干。

【性状鉴定】 赤芝 本品呈伞状,菌盖半圆形、肾形或近圆形,直径10~18cm,厚1~2cm。皮壳坚硬,黄褐色至红褐色,有光泽,具环状棱纹和辐射状皱纹,边缘薄而平截,常稍内卷。菌盖下菌肉白色至浅棕色,由无色菌管构成。菌柄圆柱形,侧生,少偏生,长7~15cm,直径1~3.5cm,红褐色至紫褐色,光亮。孢子细小,黄褐色。气微香,味苦涩。

紫芝 本品皮壳紫黑色,有漆样光泽。菌肉锈褐色。菌柄长17~23cm。

栽培灵芝 本品子实体较粗壮、肥厚,直径12~22cm,厚1.5~4cm。皮壳外常被有大量粉尘样黄褐色孢子。

【炮制方法】 除去杂质,剪除附有朽木、泥沙或培养基质的下端菌柄,阴干或烘干。用时切片。

【炮制作用】 易于保存,方便调配。确保临床用药剂量的准确性。

【性味归经】 甘,平。归心、肺、肝、肾经。

【功效】 补气安神,止咳平喘。

【应用】 1.心神不宁,心悸失眠。2.肺虚咳喘。3.虚劳短气,不思饮食。

【用法用量】 煎服,6~12g。

【使用注意】 孕妇慎用。

【代表方剂】 心力丸(《中药部颁标准》)

组成:人参 附片 蟾酥 麝香 红花 冰片 灵芝 珍珠 人工牛黄(原书未著剂量)

功用:温阳益气,活血化瘀。

主治:用于心阳不振、气滞血瘀所致的胸痹心痛、胸闷气短、心悸怔忡、冠心病、心绞痛等。

方歌:心力丸中参附片,蟾麝红花与冰片,灵芝珍珠加牛黄,温阳益气活血兼。

天麻

【别名】 明天麻、赤芝箭、合离草、木浦等。

【来源】 本品为兰科植物天麻的干燥块茎。立冬后至次年清明前采挖,立即洗净,蒸透,敞开低温干燥。主产于湖北、四川、云南、贵州、陕西。

【性状鉴定】 本品呈椭圆形或长条形,略扁,皱缩而稍弯曲,长3~15cm,宽1.5~6cm,厚0.5~2cm。顶端有红棕色至深棕色干枯芽孢,习称“鹦哥嘴”或“红小辫”;或为残留基茎。另端有自母麻脱落后的圆脐形疤痕。表面黄白色至黄棕色,有纵皱纹及由潜伏芽排列而成的多轮横环纹;有时可见棕褐色菌索。质坚硬,不易折断。断面较平坦,黄白色至淡棕色,角质样。气微,味甘。

饮片 本品呈不规则的薄片。外表皮淡黄色至黄棕色,有时可见点状排成的横环纹。切面黄白色至淡棕色。角质样,半透明。气微,味甘。

【炮制方法】 取原药材,除去杂质及黑色泛油者,洗净,润透或蒸软,切薄片,干燥。

【炮制作用】 蒸天麻主要是为了便于软化切片,同时可破坏酶,保存苷类成分。

【性味归经】 甘,平。归肝经。

【功效】 息风止痉,平抑肝阳,祛风通络。

【应用】 1.小儿惊风,癫痫抽搐,破伤风。2.肝阳上亢,头痛眩晕。3.手足不遂,肢体麻木,风湿痹痛。

【用法用量】 煎服,3~10g。

【使用注意】 凡津液衰少,表现为眩晕或头痛、舌干口燥、咽干、大便干结等,均须慎用天麻。

【代表方剂】 半夏白术天麻汤(《医学心悟》)

组成:半夏一钱五分 天麻 茯苓 橘红各一钱 白术三钱 甘草五钱 生姜一片 大枣二枚

功用:化痰息风,健脾祛湿。

主治:风痰上扰证。眩晕,头痛,胸膈痞闷,恶心呕吐,舌苔白腻,脉弦滑。

方歌:半夏白术天麻汤,苓草橘红枣生姜,眩晕头痛风痰盛,痰化风熄复正常。

僵蚕

【别名】 天虫、姜虫、僵虫、白僵蚕、炙僵蚕等。

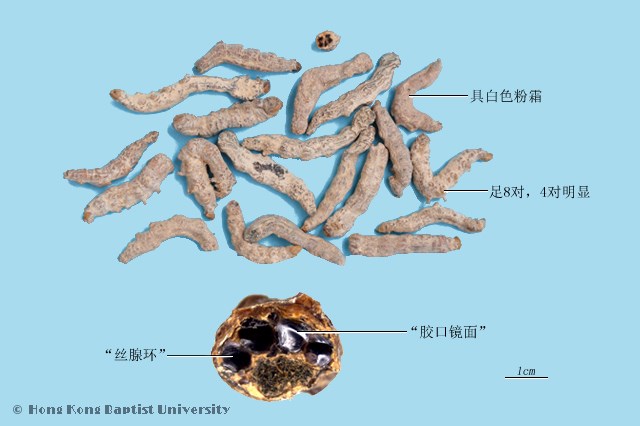

【来源】 本品为蚕蛾科昆虫家蚕4~5龄的幼虫感染或人工接种白僵菌而致死的干燥体。多于春、秋季生产,将感染白僵菌病死的蚕干燥。主产于浙江、江苏。

【性状鉴定】 本品略呈圆柱形,多弯曲皱缩。长2~5cm,直径0.5~0.7cm。表面灰黄色,被有白色粉霜状的气生菌丝和分生孢子。头部较圆,足8对,体节明显,尾部略呈二分歧状。质硬而脆,易折断,断面平坦,外层白色,中间有亮棕色或亮黑色的丝腺环4个。气微腥,味微咸。

【炮制方法】

1. 僵蚕 淘洗后干燥,除去杂质。

2. 麸炒僵蚕 取净僵蚕,照麸炒法炒至表面黄色,筛去麦麸,放凉。

【炮制作用】

1. 僵蚕 以息风止痉为主。生品药力较猛,且气味不良,较为少用。

2. 麸炒僵蚕 以祛风止痛,解毒散结为主,且矫味矫臭,便于服用。

【性味归经】 咸、辛,平。归肝、肺、胃经。

【功效】 息风止痉,祛风止痛,化痰散结。

【应用】 1.肝风夹痰,惊痫抽搐,小儿急惊,破伤风。2.中风口眼㖞斜。3.风热头痛,目赤咽痛,风疹瘙痒。4.瘰疬痰核,发颐痄腮。

【用法用量】 煎服,5~10g。

【使用注意】 心虚不宁、血虚生风者慎服。

【代表方剂】 牵正散(《杨氏家藏方》)

组成:白附子 白僵蚕 全蝎各等分

功用:祛风化痰,通络止痉。

主治:风痰阻于头面经络所致口眼歪斜。

方歌:牵正散是杨家方,全蝎僵蚕白附襄,服用少量热酒下,口眼斜疗效彰。

竹黄

【别名】 竹黄,竹膏,天竺黄,竹糖等。

【来源】 本品为禾本科植物青皮竹或薄竹等竹竿被竹黄菌寄生后,在节间分泌的液汁干燥形成的块状物。主产于云南,广东,广西等地。

【性状鉴定】 不规则片块、颗粒或碎块,大小不一。表面乳白色、灰白色或灰蓝色,偶带黄棕色。质轻脆,易碎,断面有玻璃样光泽。气微,味淡,嚼之黏牙。遇水不溶解,火烧无焦臭(区别于矿物类伪品)。

【炮制方法】

1.净制:去除杂质,筛去灰屑。

2.水飞法:研细后加水研磨,取悬浮液干燥,得极细粉(增强药效吸收)。

3.朱砂拌制:与朱砂共研,增强安神定惊作用(比例通常为竹黄10:朱砂1)。

【炮制作用】

1.水飞:使药物质地更细腻,便于制剂(如散剂、丸剂),提高生物利用度。

2.朱砂拌制:协同增强镇惊安神功效,适用于高热惊厥、癫痫等症。

【性味归经】 甘,寒。归心、肝经。

【功效】 清热豁痰,清心定惊。

【应用】 1.热病神昏,中风痰迷。2.小儿痰热惊厥,抽搐,夜啼。

【用法用量】 1.煎服:3~9克,宜布包入煎。2.研末冲服:每次1~3克,小儿减量。

【使用注意】 1.脾胃虚寒者慎用(恐加重腹泻)。2.无实热痰火者忌服。3.孕妇慎用(寒性可能伤胎气)。

【代表方剂】 抱龙丸(《中医药典》2000年版一部)

组成:天竺黄15g,胆南星30g,牛黄3g,朱砂15g,琥珀7.5g,雄黄15g,麝香1.5g,全蝎(去毒)7.5g,僵蚕(炒)7.5g,茯苓15g,甘草15g。

功用:清热化痰,镇惊安神。

主治:用于小儿风痰壅盛所致的惊风,症见高热神昏、惊风抽搐等。

方歌:抱龙丸用天竺黄,胆星牛朱珀雄黄,麝蝎僵蚕苓草入,清热化痰镇惊良。

冬虫夏草

【别名】 虫草、冬虫草、中华虫草等。

【来源】 本品为麦角菌科真菌冬虫夏草菌寄生在蝙蝠蛾科昆虫幼虫上的子座和幼虫尸体的干燥复合体。夏初子座出土、孢子未发散时挖取,晒至六七成干,除去似纤维状的附着物及杂质,晒干或低温干燥。主产于四川、西藏、青海。

【性状鉴定】 本品由虫体与从虫头部长出的真菌子座相连而成。虫体似蚕,长3~5cm,直径0.3~0.8cm;表面深黄色至黄棕色,有环纹20~30个,近头部的环纹较细;头部红棕色;足8对,中部4对较明显;质脆,易折断,断面略平坦,淡黄白色。子座细长圆柱形,长4~7cm,直径约0.3cm;表面深棕色至棕褐色,有细纵皱纹,上部稍膨大;质柔韧,断面类白色。气微腥,味微苦。

【炮制方法】

1. 净制冬虫夏草 取原药材除去杂质,洗净,低温干燥,低温灭菌即得。

2. 冬虫夏草粉 取原药材除去杂质,洗净,低温干燥,低温灭菌,粉碎即得。

3. 冬虫夏草纯粉片 取原药材除去杂质,洗净,低温干燥,低温灭菌,粉碎,纯粉压制成片即得。

【炮制作用】 保护珍稀中药资源,使药材得到充分利用。

【性味归经】 甘,平。归肺、肾经。

【功效】 补肾益肺,止血化痰。

【应用】 1.肾虚精亏,阳痿遗精,腰膝酸痛。2.久咳虚喘,劳嗽咯血。

【用法用量】 煎服,3~9g。

【使用注意】 有表邪者不宜用。

【代表方剂】 平喘固本汤(《中医内科学》)

组成:党参15g 五味子 冬虫夏草 橘红各6g 灵磁石18g 坎脐 苏子 沉香各15g 款冬花 法半夏 胡桃肉各12g

功用:补肺纳肾,降气化痰。

主治:肺胀,肺肾气虚,喘咳有痰者。

方歌:平喘固本五味参,冬虫夏草酌坎脐,胡桃沉香灵磁石,款冬半夏合橘红。

来源: 中国药典等

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

安徽省中医院徽派炮制实训中心、中药识别科普馆

安徽省中医院徽派炮制实训中心、中药识别科普馆