每一次夜不能寐,可能都源于白日的色彩斑斓

——光照是如何影响睡眠的

每一次在黑夜里圆睁双眼,对自己此时的清醒和明朝的疲惫焦虑不堪的你,脑海中是否盘旋着这样一个问题:

为什么我就是睡不着?

睡眠是多种因素互作的结果,涉及到的外因包括人体睡眠时间与清醒时间的比例、心理压力等复杂因素[1];当然,其内因也不可忽视,那就是我们今天要展开讨论的对象之一:生物钟。

生物钟的概念想必大家并不陌生,毕竟在2017年的生物诺奖它就大刷了一波存在感。影响生物钟的因素除了诺奖揭示的内因(per基因),还有诸多外因。虽然不同外因的作用机理不同,但其基本机制类似:都是作为外界信号(如电磁波、声波),由人体某个感觉器官的某种感觉细胞接收,转换为生物信号,通常以电信号的形式通过神经传导至特定脑区,经过一系列加工处理后影响脑内的“生物钟”,再通过脑指令调节激素分泌或身体其他变化。人的睡眠节律也是生物钟调控的对象之一。

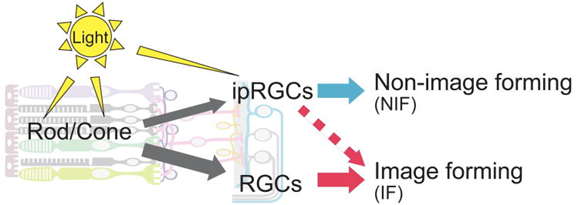

图1 光照影响生物钟的机制[2]

在影响生物钟的诸多因素中,光照无疑是最重要也最为不可忽视的因素之一。

“日出而作,日落而息”,似乎除了思慕窈窕淑女辗转反侧之外,古人很少受到失眠的困扰。然而,爱迪生用一盏灯扭转了现代人类的生活方式。读完本文,再想起电灯这个词,你的脑海中浮现出的除了光明与希望,或许还有一对哀怨深重的黑眼圈……

在此,不妨一起看看光照是怎么通过影响生物钟影响睡眠的;在此基础上,我们是否可以通过调节不同的光照指标改善自己的睡眠质量呢?

一、睁眼看世界,闭眼看时间:细胞水平揭示眼作为感光器官的工作机制

提起眼对光的感受,大部分人首先想到的是视觉的形成。多方面的研究很早就证实,光照可以影响人的视觉成像,进一步向脑发送信号调节生物节律,这一过程也被称为光的视觉效应。参与这一机制的细胞是大家都不陌生的视锥细胞和视杆细胞,前者感知颜色,后者感知弱光。二者通过视网膜的输出神经元即视网膜神经节细胞(RGCs,Retinal ganglion cells)进一步传导信号。

然而你是否有这样的经历:不幸分到若干热爱熬通宵的舍友,于是只能靠眼罩勉强入睡;或者是一个好不容易没有早八的日子,却被窗帘外刺目的阳光惊醒而痛不欲生……

这就涉及到光影响人体的另一重作用方式,称为光的非视觉效应。神奇的是,这样普遍的现象背后的机理真正被揭示也不过二十多年前。在2022年一篇轰动性的文章中[3],科学家宣布他们找到了视网膜上的另一种输出神经元,仅占视网膜神经细胞的1-2%。

这种新发现的细胞与前述最大的区别在于其功能:RGCs对视野对比度敏感,而这种新型细胞则主要响应视野整体亮度,因此被命名为iPRGCs。

图2 视网膜上不同细胞的分布及功能[3]

这种细胞是如何发挥功能的?这就离不开两种特殊蛋白质——黑视蛋白和大名鼎鼎的褪黑素。

二、黑视蛋白与褪黑素:分子水平揭示眼作为感光器官的工作机制

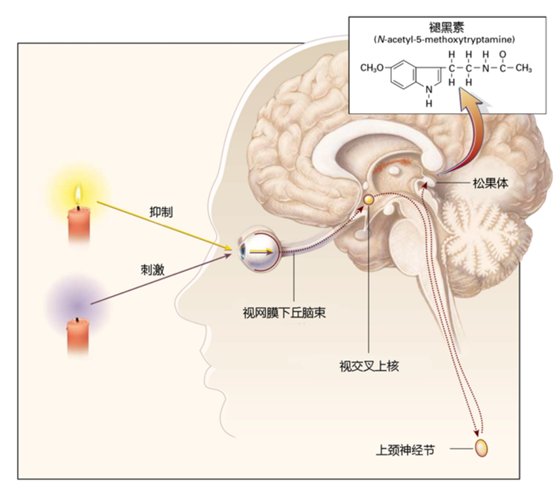

在我们的脑中,有一个叫做下丘脑的区域,在下丘脑中,有一个小的神经细胞群,即视交叉上核(SCN),也被称为“主昼夜节律振荡器”——因为它在制定昼夜节律方面起着重要作用。

这些控制器需要来自外界的输入——它们需要知道什么时候让身体为睡眠做好准备,什么时候打起精神。研究表明人类黑视蛋白基因OPN4在ipRGC中特异性表达[4],黑视蛋白是这些细胞发挥生理功能的必要介质[5]。黑视蛋白被激活后,ipRGC接收光并发射电信号,该信号进入 SCN[6],经过一系列脑里的“中转站”,到达松果体。松果体是个夜猫子,会在黑暗的情况下用黑视蛋白制造褪黑素[7]。

图3 相关脑区位置与通路[6]

在黑暗中制造完成后,褪黑素即被松果体分泌,形成了其在血浆中的浓度白昼降低,夜晚升高的模式。这种浓度周期变化就像松果体对人体发出的“时间信号”,在夜晚来临时让大脑和身体感知“外面已经变成了黑夜、可以入睡”的消息,使体温、脉搏、血压下降,并引发睡意。所以,褪黑素也被称为人体的天然“安眠药”[6]。

总结一下前两部分:

我们首先从细胞水平解析了眼感光的机制:除了传统的视觉效应,还存在一种由响应视野整体亮度的ipRGC细胞介导的非视觉效应,后者与生物节律息息相关。

接下来,分子水平上,我们探讨了ipRGC特有的黑视蛋白与褪黑素联系发挥作用的机制:黑视蛋白被特定光激活,使ipRGC发射信号,通过SCN-松果体通路,在黑暗的情况下制造褪黑素,形成褪黑素的昼夜分泌周期。夜间褪黑素的高含量正是人体正常睡意的来源。

至此,关于从眼感光到睡眠调节的通路大致清晰。下一个问题自然产生:我们该怎么利用这一机制呢?理论上,通路中的任何一部分都可以被加以控制,但显然我们最容易改变的是通路的起点,即输入光的性质。

因此,为了回答这个问题,不妨从通路的起点出发:不同性质的光照会对通路产生什么影响?

三、光照的调节因素

在诸多调节因素中, 光照自身光学属性如照度和光谱特性等直接决定着环境光照认知功效的大小。

这是由黑视蛋白的属性决定的:

一方面,高照度的光线作用下ipRGCs细胞的活性会显著增强[4]。大白话很好理解:亮度越高,人越清醒。

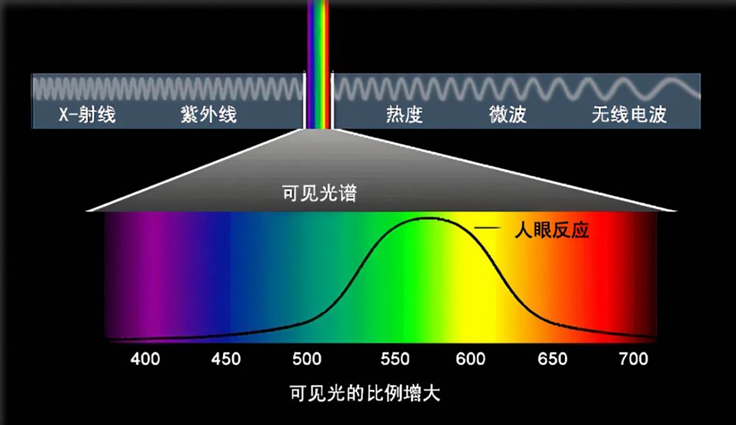

另一方面, ipRGCs细胞对短波长光波更为敏感,尤其是460nm左右的蓝光。

图4 光谱图(图源网络)

目前主流研究认为蓝光会抑制褪黑素的分泌,干扰人的睡眠。

早在十年前,一项轰动性的实验显示,睡前2小时接受能量最高的蓝光暴露的人,睡眠时期的脑电活动会产生异常波动,尤其是在第一个睡眠周期中,非快速动眼期的慢波会减少[8],也就意味着睡前接受高强度蓝光照射会显著降低睡眠质量。

如此惊人的实验结论一经发表,立即成为市面上各种防蓝光产品大肆宣传的理论基础:在商家口中,蓝光俨然成了伤害眼睛的“元凶”,而防蓝光眼镜则成了保护眼睛的“神器”。为了促销,不少商家宣称其产品能“阻隔屏蔽约95%蓝光”,但质监局的抽查报告却不容乐观;消费者层面,又有多少年轻人斥巨资买下防蓝光屏幕,只为了在凌晨心安理得地刷上几个小时手机……

防蓝光是不是智商税?抛开社会乱象,仅就科学性而言,问题也远非如此简单。

尽管上述脑电波研究在内的结果显示蓝光会极大地影响睡眠节律,但2019年发表在《当代生物学》上的研究提出了一个全新方向的结论:蓝光的影响其实可能没有想象的大,甚至晚上接收一点蓝光还对睡眠有帮助。

黄昏的时候光线会变得黯淡,但与此同时光线要更蓝,而大脑会感知这些光线特征变化,并决定要保持清醒还是睡觉,这意味着蓝光在夜晚仍然有作用。而之前的研究可能在改变光颜色的同时改变了光照强度,才造成了影响睡眠的结果。[9]

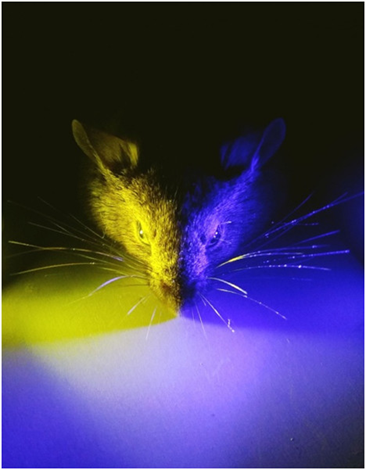

为了验证这种假设,研究设计了一种能够在不改变光强情况下改变光线颜色的装置,并将小鼠置于了这种装置中。在同等光照强度下,接收蓝光照射的小鼠比接受黄光照射的小鼠生物钟要更加稳定,而且有更健康的睡眠节律和警觉性。[10]

研究者提出,黑视蛋白的激活可能会使生物体获得更好的生物钟规律,相比之下,市面上流行的护眼黄光可能会由于同时改变照度和频率向大脑提供混乱的光线信息,改变之后的光源模式可能会更像白天的光线——这也就意味着想要获得优质睡眠的同时又心安理得的玩手机,光靠将手机光调成黄光可能是不够的。

图6 受不同频率的单色光照射的小鼠[9]

此外,关于光照频率、时长等领域也开展了广泛研究。目前普遍认为,最符合人体正常生理周期的光照模式即为最适宜的模式[11]——换言之,早睡早起身体好,摆脱熬夜是法宝;别睡太晚,梦会变短。

综合以上影响因素,不难导出如下改善睡眠质量的措施:

首先,睡眠周期尽量规律且健康,以使得身体获得的光照模式符合自身生理周期。

其次,在睡前半小时,在室内开启昏暗的低色温灯光,以减少对黑视蛋白的刺激。

最后也是最重要的一点——考虑到当前光波长影响睡眠质量的机制争议,电子产品的防蓝光模式有效性仍然存疑。因此,睡前半小时尽量不要使用电子产品,减少人工光线输入对视网膜感光细胞的刺激。

当你再一次躺在床上夜不能寐的时候,不妨扪心自问:是哪些因素影响了我的睡眠质量?如果是紊乱的睡眠周期、过强或过高色温的光照,不妨考虑一下改善的措施。如果是没戒掉手机的锅,那就狠狠心在睡前戒掉看手机的习惯——如果看到这篇文章的时候你正躺在床上,那不妨扔掉手机,从现在开始为健康的睡眠积极努力吧。

参考文献:

[1] Circadian Rhythm and Sleep/ Circadian Rhythm, Understanding Sleep / By Sleepline Team / November 6, 2018 https://www.sleepline.com/circadian rhythm and sleep/

[2] 生物钟介绍_解释(smzdm.com)

[3] Hatori M, Panda S. The emerging roles of melanopsin in behavioral adaptation to light. Trends Mol Med. 2010 Oct;16(10):435-46. doi: 10.1016/j.molmed.2010.07.005. Epub 2010 Aug 31. PMID: 20810319; PMCID: PMC2952704.

[4] Berson DM, Dunn FA, Takao M. Phototransduction by retinal ganglion cells that set the circadian clock. Science. 2002 Feb 8;295(5557):1070-3. doi: 10.1126/science.1067262. PMID: 11834835.

[5] Panda S, Provencio I, Tu DC, Pires SS, Rollag MD, Castrucci AM, Pletcher MT, Sato TK, Wiltshire T, Andahazy M, Kay SA, Van Gelder RN, Hogenesch JB. Melanopsin is required for non-image-forming photic responses in blind mice. Science. 2003 Jul 25;301(5632):525-7. doi: 10.1126/science.1086179. Epub 2003 Jun 26. PMID: 12829787.

[6] Melanopsin/ Circadian Rhythm, Understanding Sleep / By Sleepline Team / November 6, 2018 https://www.sleepline.com/melanopsin/

[7] 关于褪黑素,你需要知道的都在这里 - 知乎 (zhihu.com)

[8] Acute exposure to evening blue-enriched light impacts on human sleep. Sarah L. Chellappa, Roland Steiner, Peter Oelhafen, Dieter Lang, Thomas Götz, Julia Krebs, Christian Cajochen

[9] https://mp.weixin.qq.com/s/c_QoCkOhtjDHn5vMlrs4wg

[10] Mouland JW, Martial F, Watson A, Lucas RJ, Brown TM. Cones Support Alignment to an Inconsistent World by Suppressing Mouse Circadian Responses to the Blue Colors Associated with Twilight. Curr Biol. 2019 Dec 16;29(24):4260-4267.e4. doi: 10.1016/j.cub.2019.10.028. PMID: 31846668; PMCID: PMC6926481.

[11] 环境光照的认知功效及其调节因素与作用机理 Taotao RU et. al.

来源: 科普中国北大行之“人与自然和谐共生”

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科普中国北大行之“人与自然和谐共生”

科普中国北大行之“人与自然和谐共生”