在现代社会快节奏的生活中

许多人经常会感觉到

“明明没做什么,却总觉得很累”

不少人将此归结为劳累过度

但这种状态可能并非简单的劳累

而是慢性疲劳综合征的表现

慢性疲劳综合征(Chronic Fatigue Syndrome,CFS),有时也被称作系统性运动不耐疾病(systemic exertion intolerance disease, SEID),是一种长期的、无法用一般劳累和疾病状况解释的疲劳症状。

目前,暂无有效的实验室检查或影像学检查可以确诊慢性疲劳综合征。但临床检查经验告诉我们,慢性疲劳综合征患者通常伴有发热、疼痛、注意力不集中、认知能力受损等非特异性症状。

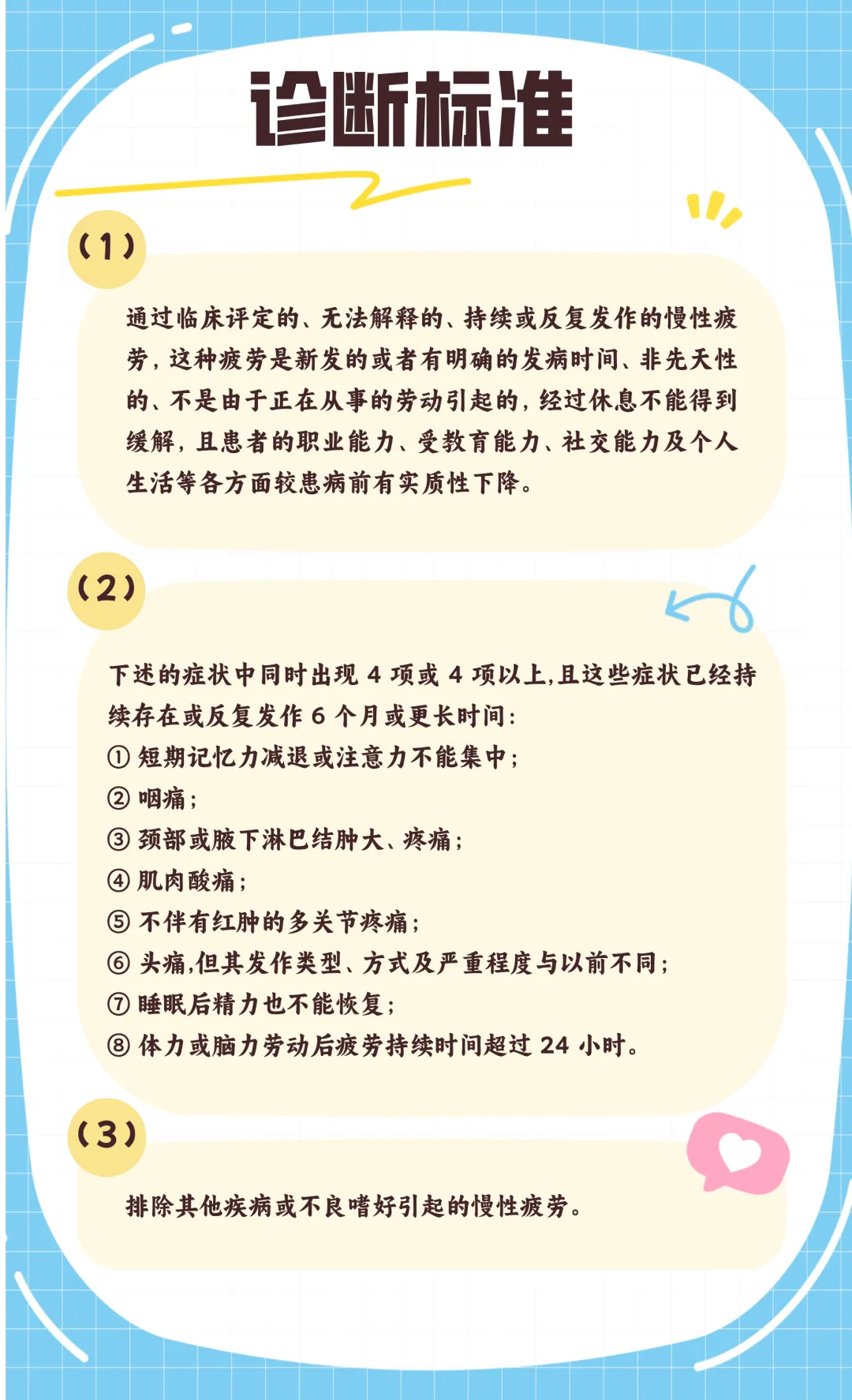

这种状况在1988年由美国疾病控制和预防中心正式命名,并在1994年确立了以下诊断标准:

慢性疲劳综合征越来越多地影响着从事脑力劳动的人群,特别是在互联网、医疗、媒体和教育等行业工作的人士,并且呈现出年轻化的趋势。满足3个特征,可能是慢性疲劳:

(1)持续3~6个月不缓解的疲劳。

(2)伴随低热或淋巴结肿大,或其他系统的紊乱或损害,如脱发、睡眠障碍、体重增加或减少、厌食、腹泻等全身多部位不适。

(3)包括心理症状,如做事力不从心、记忆力越来越差、注意力很难集中、性格变得暴躁等。

尽管疲劳感是一种个人内在的感受,它很难用精确的言语来界定,目前医学界还没有一个统一的标准来衡量疲劳。不过,为了更好地评估疲劳程度,研究人员已经开发了一些评估工具,包括疲劳量表(FS-14)、健康状况问卷(SF-36)和心理判定量表(SCL90)。这些量表可以帮助我们初步判断自己是否可能处于慢性疲劳的状态。

在这里,科博士给大家准备了几个自测小方法,帮助大家评估自己的疲劳程度。

(1)

对比日常活动后表现

例如,以前散步1小时后稍感疲劳,休息后即可恢复;现在散步半小时就开始累,就属于轻度疲劳,若同时伴有心悸、腿痛等症状,且需要更长休息时间,则疲劳程度较重。

(2)

疲劳持续时间

不明原因的疲劳感持续4周以上不能缓解,并且影响到工作和生活,就应该及时就医,有基础病的人群更要重视。

(3)

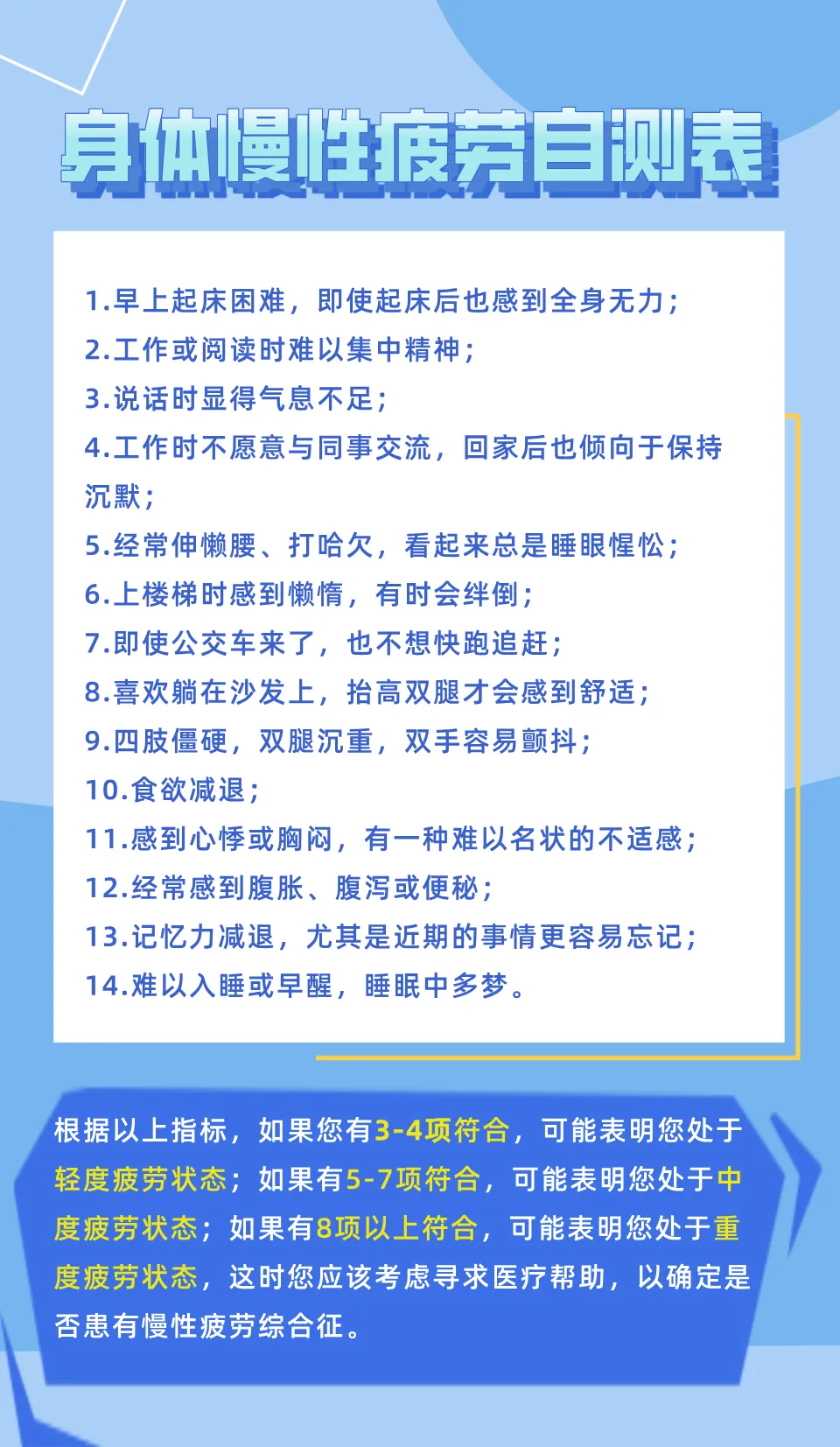

身体慢性疲劳自测表

请不要忽视这些症状,也不要认为它们只是现代忙碌生活中常见的小问题。近年来,有不少企业高管和工作人员因为过度劳累而发生意外。慢性疲劳是身体发出的警告信号,提示您已经超过了正常的工作负荷。此时,如果您能够停下来休息并进行适当的调整,就可以减轻对身体的损害。

如果对此不加重视,不及时进行休息和调整,这些看似小的问题可能会演变成严重的问题,对我们的身心健康甚至生命安全构成严重威胁。

慢性疲劳综合征是可以通过一些生活方式的改变来预防的。在忙碌的工作和生活中,我们可以采取以下措施来避免慢性疲劳:

(1)

保持充分的睡眠

保持充分睡眠可以有效预防慢性疲劳综合征的发生,同时也是很好的减压方法。要想保持充分睡眠,必须改变彻夜刷抖音、打游戏、网络聊天的不良习惯。

(2)

坚持合理的饮食习惯

比如早上吃好、中午吃饱、晚上吃少,减少脂肪摄入,减少吃外卖的次数、多饮水、增加纤维素摄入等。

(3)

张弛有度的生活方式

生活过程中,在爬坡过坎奋斗之余,也得有放松的时间和方法,宁静的湖边绑绑吊床、春光之中的远足踏青,都是很好的放松方式。

(4)

学会及时宣泄压力

压力会给我们带来一些不可避免的心理耗竭感和负性情绪。有一句话叫做及时小宣泄,避免大问题。及时的合理宣泄有助于维护心理的平衡,减少慢性疲劳的出现。比如遇到不顺心的事情及时给亲友述说,寻求应对策略和心理支持。

(5)

开展科学的体育锻炼

科学的体育锻炼有利于我们的身心健康,能够促进大脑发育和身体重要器官的代谢,对于缓解身心疲惫十分有益。

(6)

及时诊治

假如通过自我的各种调适,仍无法得到改善的话,可以去医院进行及时的诊治,寻求针对性的综合治疗。

最后,科博士温馨提醒大家

身体就像一位忠诚的“情报员”

当它给您传递疲惫信号时

正是在提醒您需要关注自身的健康

请务必及时采取措施

消除疲劳

帮助身体恢复活力

本期内容到这里就结束啦

想看更多有趣又实用的内容

赶紧关注我吧

来源:科普中国、浙江省中山医院健康管理中心。

本文封面图片及文内图片来源版权图库创客贴,转载使用可能引发版权纠纷,原创图文转载请后台回复“转载”。

来源: 科普中国、浙江省中山医院健康管理中心。

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科普广州

科普广州