编者按:

今天是 5 月 20 日。在大众语境中,“520”是一个与爱有关的日子。

其实,今天还是一个节日:第 35 个中国学生营养日。1989 年,在营养学家于若木的主持下,中国学生营养促进会制定了 1991 年至 2000 年十年学生营养工作计划,这一计划命名为“护苗系统工程”,其中确定每年 5 月 20 日为中国学生营养日。2001 年 5 月开始,“中国学生营养日”成为法定节日。

这个节日的背后,是一群营养学家为主的科技工作者团结协作、服务人民的大爱。

在 1981 年,于若木跟几位同事到大学调研,结果发现大学生不仅营养摄入不够,对营养学的知识也知之甚少。

今天,我们都知道膳食营养至少包括:蛋白质、碳水化合物、脂肪、维生素、纤维这几大类。但在四十多年前,很少有人能意识到要全面、均衡地摄入这几类营养。在学校食堂,于若木看到有的人只吃鱼肉,有的又只吃白菜加米饭。

中学生的情况更严重。我国几次全国营养普查的结果显示,中学生的营养状况最差。这是因为当时中学很少有食堂,学生父母又大多都要上班,孩子中午只能用冷食凑合,或者在一些不正规的私营“小餐桌”吃饭。

过去,在一些偏远山区的学校由于卫生条件差,不少学生都感染过钩虫、蛔虫等肠道寄生虫。这些肠道寄生虫会大量消耗营养,不仅会导致学生营养不良,还会引发缺铁性或者蛋白质缺乏性贫血。

60岁,从头学起

20 世纪 80 年代,年逾花甲的老太太坚持骑自行车上班,被撞到脚部,骨折了。此后家人不再准许她骑车上班,她就调到离家近的中央书记处研究室的科技组,由此开始踏入营养学的大门。

对于若木来说,营养学的重要性,已经在调研结果中不言而喻。但要想改变现状,她亟需大量的、前沿的知识,而这一切,都要从 60 岁从头学起。

她向当时的营养学界的泰斗周启源、沈治平、金大勋教授请教。周启源和沈治平都是著名的生物化学家和营养学家,就职于中央卫生研究院营养系,专攻食物营养成分研究。以他们为代表的一批科研工作者们,编制了我国第一部《食物成分表》。从此,中国人常食用的食物中含有哪些营养元素,才有据可依。

金大勋是全国营养普查的开创者之一。早在1959年,他就组织并参与了全国第一次营养调查,在实验条件、仪器设备有限的情况下,获取了50万人的四季膳食数据,2万人的生化检查,为后续的营养学工作奠定了重要基础。

营养学家金大勋

在这些营养学专业人士的引领下,于若木开始深入、系统地学习营养学。

据于若木的女儿陈伟兰回忆,为了阅读前沿文献,母亲重新学起了英文。因为涉及到专业知识,于若木在家中到处贴满了卡片,上面都是营养学相关的英文单词。短短几年时间,于若木就能在营养学的国际研讨会上用英文发言了。

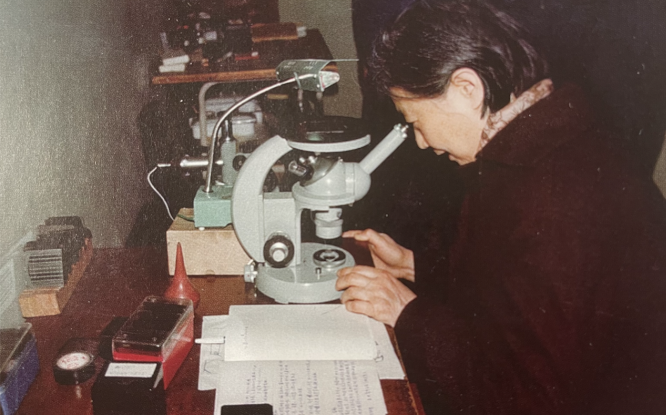

于若木在显微镜下观察

护苗系统工程

然而,即使有了对学生营养现状的了解,也有了相应的专业知识,想推动整个社会改变,也并非易事。

于若木心下清楚:这不是一个人能解决的问题,需要政府、学界、业界和整个社会的力量。1988 年,于若木牵头年轻一代的营养学家施承斌、高影君、邓书读,筹备组织了中国学生营养促进会,并于 1989 年 1 月 15 日在中南海怀仁堂举行了成立大会。

在专家、政府及各界社会力量的共同协作下,中国学生营养促进会制定了我国九十年代学生营养工作计划,命名为“护苗系统工程”。

护苗系统工程主要围绕四个方面开展:营养宣传教育、编纂营养食谱、学生营养调查、营养不良及寄生虫感染防治。

在工作中,于若木深刻地感受到,公众对营养学的认识严重不足。根据1982的全国营养调查,我国居民的热量摄入已经基本达标,但蛋白质、维生素的摄入量却不足,这说明大家的饮食结构不合理。有些家长不懂得膳食平衡,长期给孩子吃大量高热量、低营养的食物,导致当时出现了一些超重儿童。

为此,“护苗系统工程”将每年的 5 月 20 日定为“中国学生营养日”,并开展为期一周的营养与饮食卫生知识宣传活动,利用多样化的形式,包括报刊、小册子、广播、电视等等途径宣传。

此外,根据不同地区的学生,“护苗系统工程”还编制了不同的膳食建议。这要归功于以金大勋为代表的营养学家们做的全国营养普查。他们发现,我国一些地方病和营养状况有关。比如,西北地区的“癞皮病”,实际上是因为缺乏尼克酸(维生素)和色氨酸(氨基酸)。这是因为当地食用的主食玉米中,缺乏这两种人体所需的营养元素。

为了摸清楚学生营养不良、肠道寄生虫感染以及贫血的情况,“护苗系统工程”还开展了长期学生营养调查和监测。针对那些已经出现营养不良、寄生虫感染和贫血的学生,也制定了矫正方案。

实施学生营养午餐

对于学生在学校用餐困难的问题,于若木在和沈治平的一次谈话中,得到了灵感。

1983年,沈治平曾受邀去印度参加联合国教科文组织的“学校供膳与教育”的国际研讨会。在研讨会中,他了解到印度有一个邦,为学生提供营养午餐,从而解决了学生的营养不良问题,国际上也不乏类似做法。

营养学家沈治平

在于若木看来,实施学生营养午餐,不失为一个好办法。但资金来源、原料供应、管理机制,以及涉及到各部门之间的配合,都是复杂的问题。

于是,于若木在杭州开展了学生营养午餐的试点。请浙江医科大学营养系朱寿民教授,给学生定制平衡膳食食谱,并在一所学校设置了试验组和对照组。一年后,他们邀请了全国的营养学专家对两组学生进行测定,发现营养餐对学生的身体素质提高益处极大。此后,在杭州总结的经验迅速推广到全国许多城市。

1990年,于若木在浙江平湖百花小学指导营养餐工作

到如今,学生营养午餐对我们来说,已经成为稀松平常的事了。什么样的饮食才是健康平衡的,每个人都有几分心得。但我们要记得,这背后离不开一代代营养学家的不懈努力。

是他们,从一份简单的食物营养成分研究做起,到调查全国人民的营养状况,再到推动整个社会对营养学的观念改变,让中国学生的身体素质得以加强,为国家的未来注入了新的活力与希望。

参考文献

[1]《于若木画传》,上海社会科学院出版社,出版日期:2014-11-01

来源: 科普中国新媒体

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科普中国新媒体

科普中国新媒体