导 读

近日,中国农业科学院茶叶研究所许勇泉研究员团队在国际食品科技顶级期刊《Trends in Food Science & Technology》上在线发表了题为“Sediment in tea beverages: Formation mechanisms and reduction strategies”的综述论文。该研究全面总结了近十年来关于茶饮料沉淀的研究成果,系统阐述了茶沉淀的化学成分、形成机制、影响因素及控制策略。该综述指出,茶饮料沉淀主要由茶多酚(TPs)、咖啡碱(CAF)和蛋白质构成。这些关键组分的浸出、结合与转化受到茶叶原料和提取条件的显著影响。文章深入剖析了沉淀形成的宏观与微观双重机制。宏观上,沉淀起始于带电胶体颗粒的形成,随后茶多酚-咖啡碱、茶多酚-蛋白质等通过共价与非共价相互作用形成复合物,并进一步聚集。此外,钙离子(Ca2+)等金属离子会促进聚集,而多糖则扮演着促进或抑制沉淀的双重角色。在分子层面,研究团队总结出现有的机制研究表明,沉淀的形成主要由非共价相互作用驱动,如氢键、疏水相互作用和静电相互作用。同时,共价相互作用(如多酚氧化后与蛋白质的结合)也值得关注。文章还特别区分了易于再溶解的“可逆性沉淀”(RTS)和难以再溶解的“不可逆性沉淀”(ITS),其中RTS占总沉淀量的90%以上,而ITS(如草酸钙)的形成则与维持体系酸碱稳定有关。该综述系统归纳了影响沉淀形成的关键因素,包括茶叶的品种与嫩度、加工工艺(如发酵程度)、提取条件(水质、水温、时间)以及储存条件(光照、温度、氧气)等。基于这些机制和影响因素,文章进一步提出了全面的沉淀控制策略体系:1.原料端控制:选择沉淀物产生较少的茶叶品种及适宜嫩度的原料。2.工艺端调控:优化提取工艺,严格控制水质(如使用去离子水)、pH值和提取温度。3.添加剂干预:使用食品级稳定剂或多糖(如果胶、阿拉伯胶)抑制多酚与蛋白质的聚集。4.生物酶法:应用单宁酶等水解酯型儿茶素,或使用复合酶协同作用,有效减少沉淀并改善风味,该方法前景广阔。

英 文 摘 要

Background

Tea beverages with a market cap exceeding 44 billion dollars characterize unique flavor and health benefits. “Tea cream” denotes the turbidity that occurs when tea infusions cool down. Further formation of tea sediment during the shelf-life affects appearance, leading to flavor deterioration. Currently, tea beverage enterprises mainly rely on physical removal or chemical dissolution to decrease sediment. As the sediment formation mechanisms remain unclear, effective controlling methods are scarce, which limits the development of high-quality tea beverage and increases production costs.

Scope and approach

This review comprehensively concludes studies on tea beverage sediment in the recent 10 years. We first elucidate the chemical composition and formation mechanisms of tea sediment, then conclude the factors influencing its formation. Among the methods for controlling tea sediment, we selectively focus on the regulation of tea compounds in extraction with further enzyme treatment. Final suggestions for future research on tea sediment utilization are provided.

Key findings and conclusion

Tea polyphenols, proteins and caffeine, constitute the key components of tea beverage sediment. The leaching, binding and conversion of these contributors are related to raw tea materials and extraction conditions. Covalent and non-covalent interactions drive to the generation of polyphenol-CAF and polyphenol-protein complexes, resulting in tea sediment. Physical, chemical, and biological solutions have been employed to reduce sediment. But challenges remain in mass production and practical application of tea beverages. Future tea beverage research should focus on the effective, feasible, and safe tea sediment controlling strategies to merit the long-term maintenance of tea infusion quality and the applicability in large-scale industrial production.

代 表 性 图 片

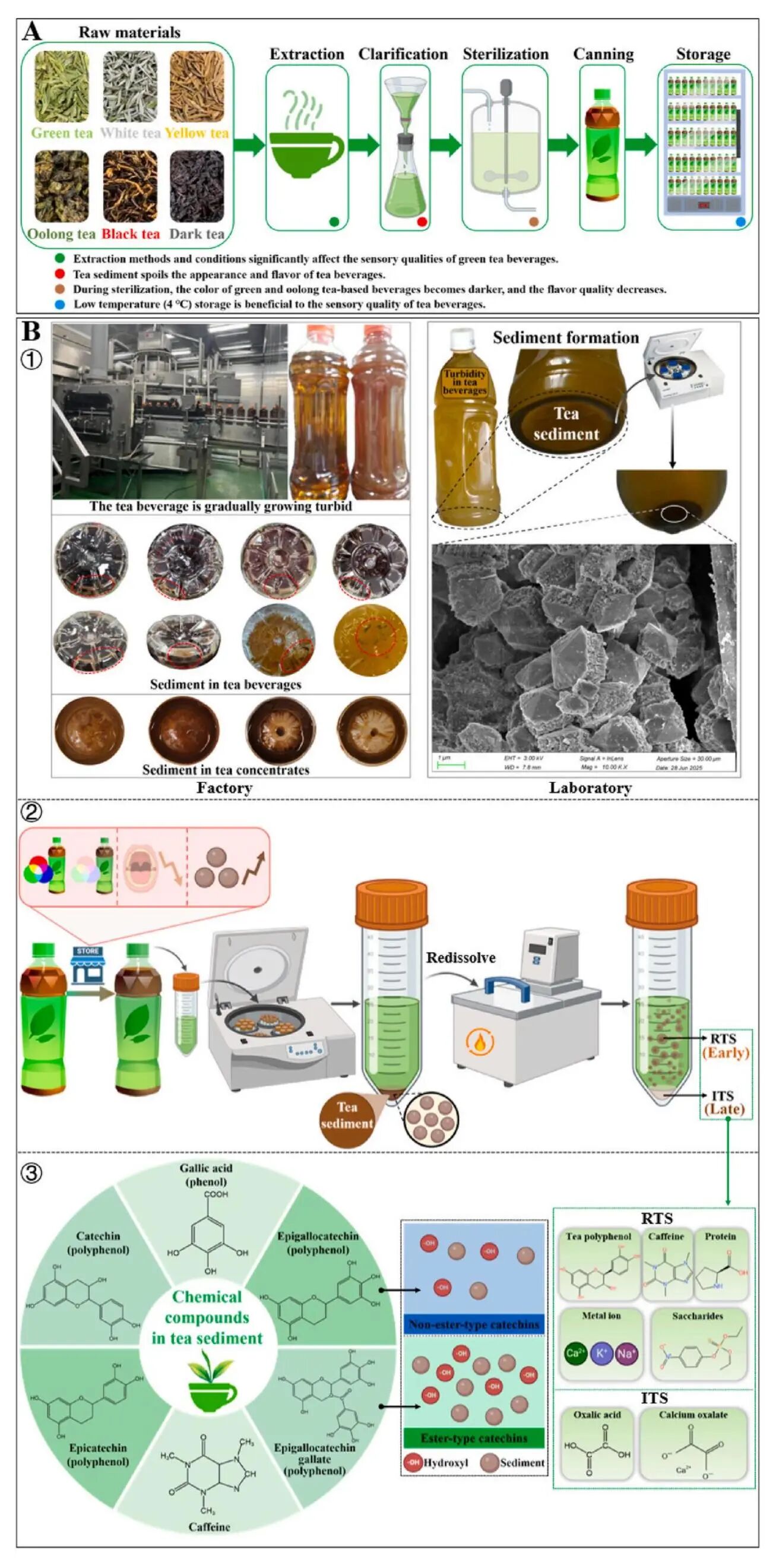

图1. 茶饮料的主要生产流程(A)与技术挑战(B)。(B1) 茶饮料生产企业面临的实际问题——茶饮料出现浊度;茶饮料沉淀;茶浓缩液沉淀。茶沉淀从工厂到实验室;从现象到本质。在中国一家茶饮料企业现场拍摄的茶饮料沉淀和茶浓缩液沉淀的实物照片;实验室分析中拍摄的茶沉淀特写图像,以及扫描电镜(SEM)显微照片(放大1000倍,比例尺 = 1 µm)(未发表数据)。(B2) 颜色变暗、风味减弱和沉淀形成,其中沉淀形成是难以避免的问题。(B2) 茶多酚是茶饮料沉淀的主要成分。酯型儿茶素比非酯型儿茶素更容易参与沉淀的形成,这可能与酯型儿茶素含有更多的羟基有关。(B3) 可逆性茶沉淀(RTS)占总沉淀物质量的90%以上。不可逆性茶沉淀(ITS)占总沉淀物质量的不到10%。

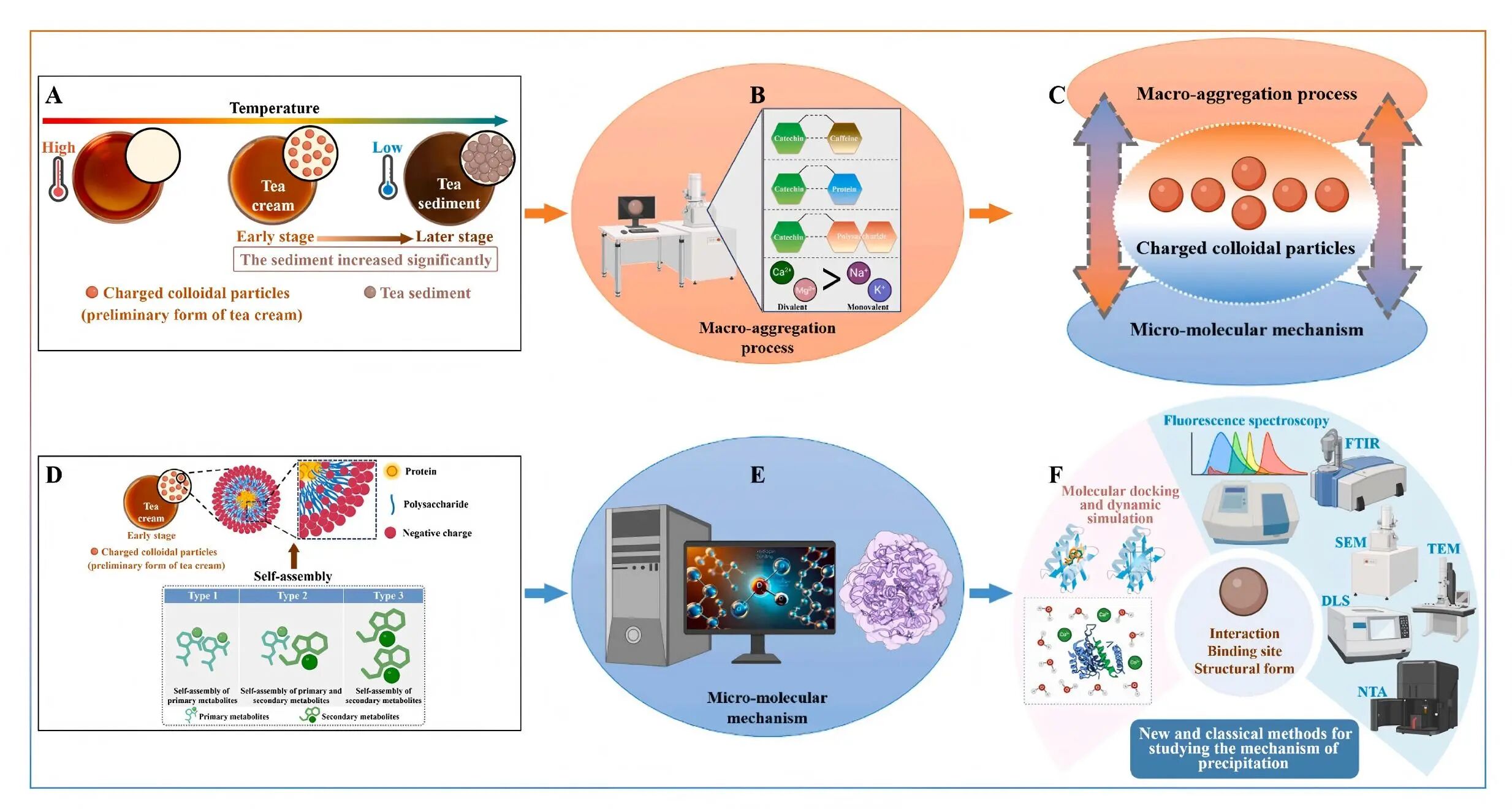

图2. 茶沉淀形成过程中的宏观聚集过程(A, B, & C)与微观分子机制(D, E, & F)。(A) “茶乳”和“茶沉淀”代表了形成过程中的两个阶段。(B) 从光学和电子显微镜的观察结果可以看出,茶汤沉淀主要由茶多酚及其氧化产物、咖啡碱、蛋白质等化合物形成的复合物构成。(C) 茶汤中的胶体纳米颗粒反映了茶乳形成过程中宏观聚集过程和微观分子机制的双重性。(D) 作为茶乳形成过程中的一个关键初始形态,带电胶体颗粒通过三种方式形成胶束:初级代谢产物的自组装,初级与次级代谢产物的自组装,以及次级代谢产物的自组装。(E) 在微观层面,茶汤中的“乳”是通过各种化学成分之间经由氢键、共价键或疏水相互作用形成的复合物。(F) 用于进一步研究沉淀机制的常用方法是分子对接、荧光光谱和电子显微镜技术。

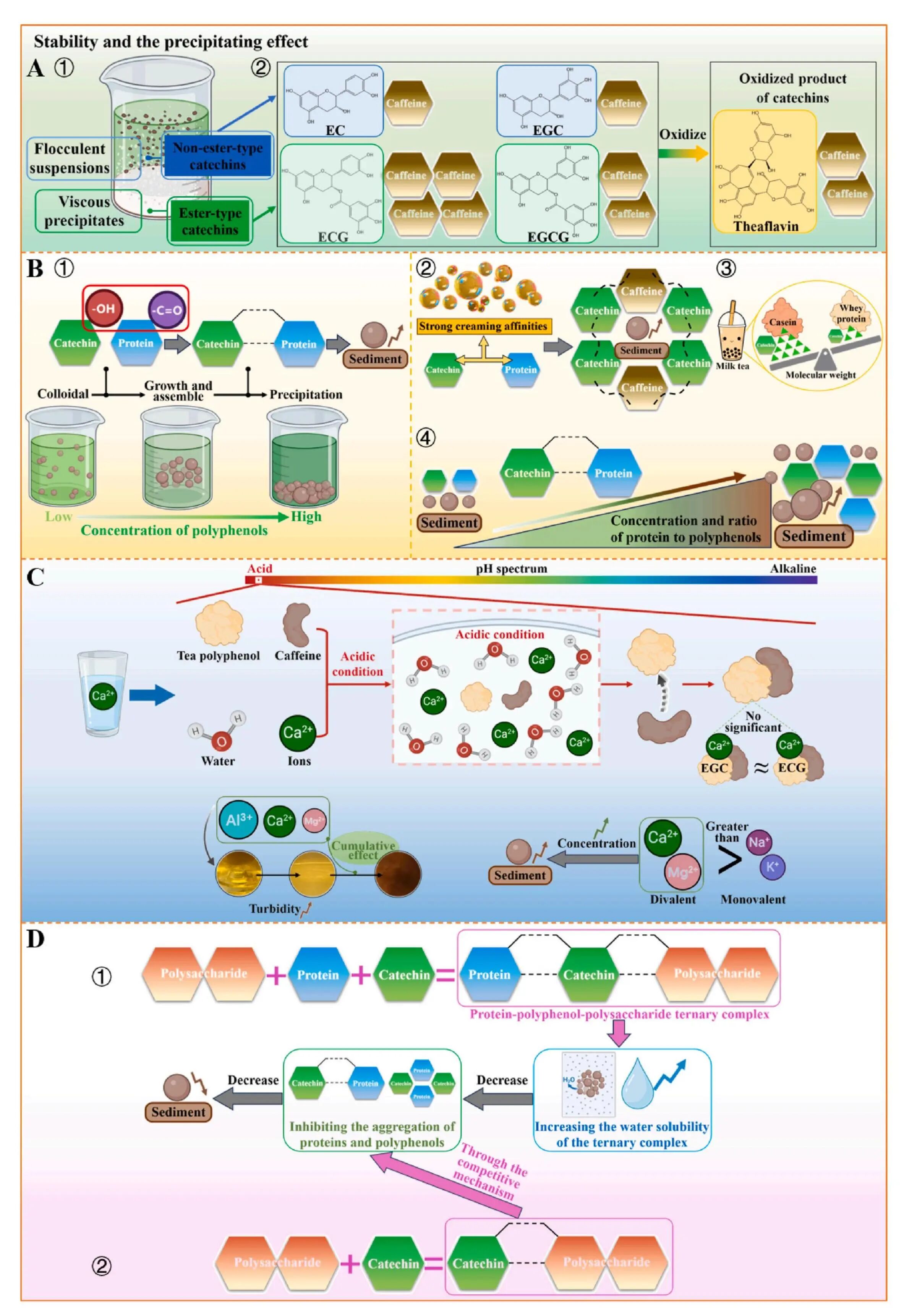

图3. 茶沉淀形成过程中的宏观聚集过程。(A) 不同类型的茶多酚(包括其氧化产物茶黄素)以不同比例与咖啡碱结合,形成形态各异的复合物。(B) 茶多酚/咖啡碱复合物的存在、茶多酚与蛋白质的浓度和比例,以及蛋白质的分子量,都对茶饮料的沉淀形成有显著影响。(C) pH值和离子在茶沉淀形成中的作用。 (D) 茶多酚与多糖的复合作用,包括多糖干扰蛋白质和多酚聚集的两种机制,从而抑制溶液浊度的形成。

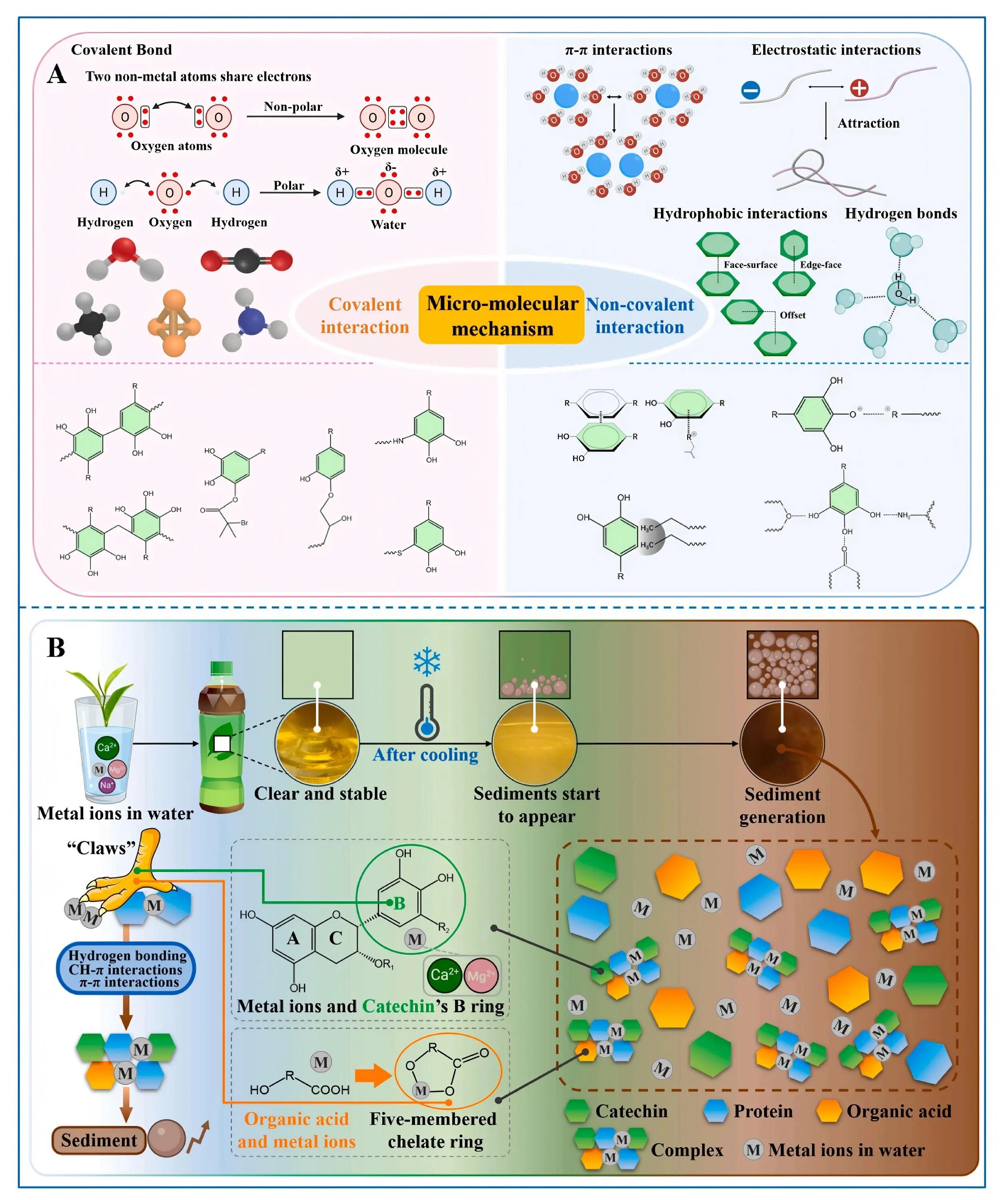

图4. 茶沉淀形成过程中的微观分子机制。(A) 茶沉淀的形成主要是由于共价和非共价相互作用。(B) 氢键、CH-π相互作用和π-π相互作用是儿茶素与咖啡碱络合的主要驱动力,其中没食子酰基和B环的羟苯基像“爪子”一样牢牢抓住其他化合物。儿茶素的B环是与Ca2+和Mg2+络合的另一个重要结构,这促进了茶乳的形成。

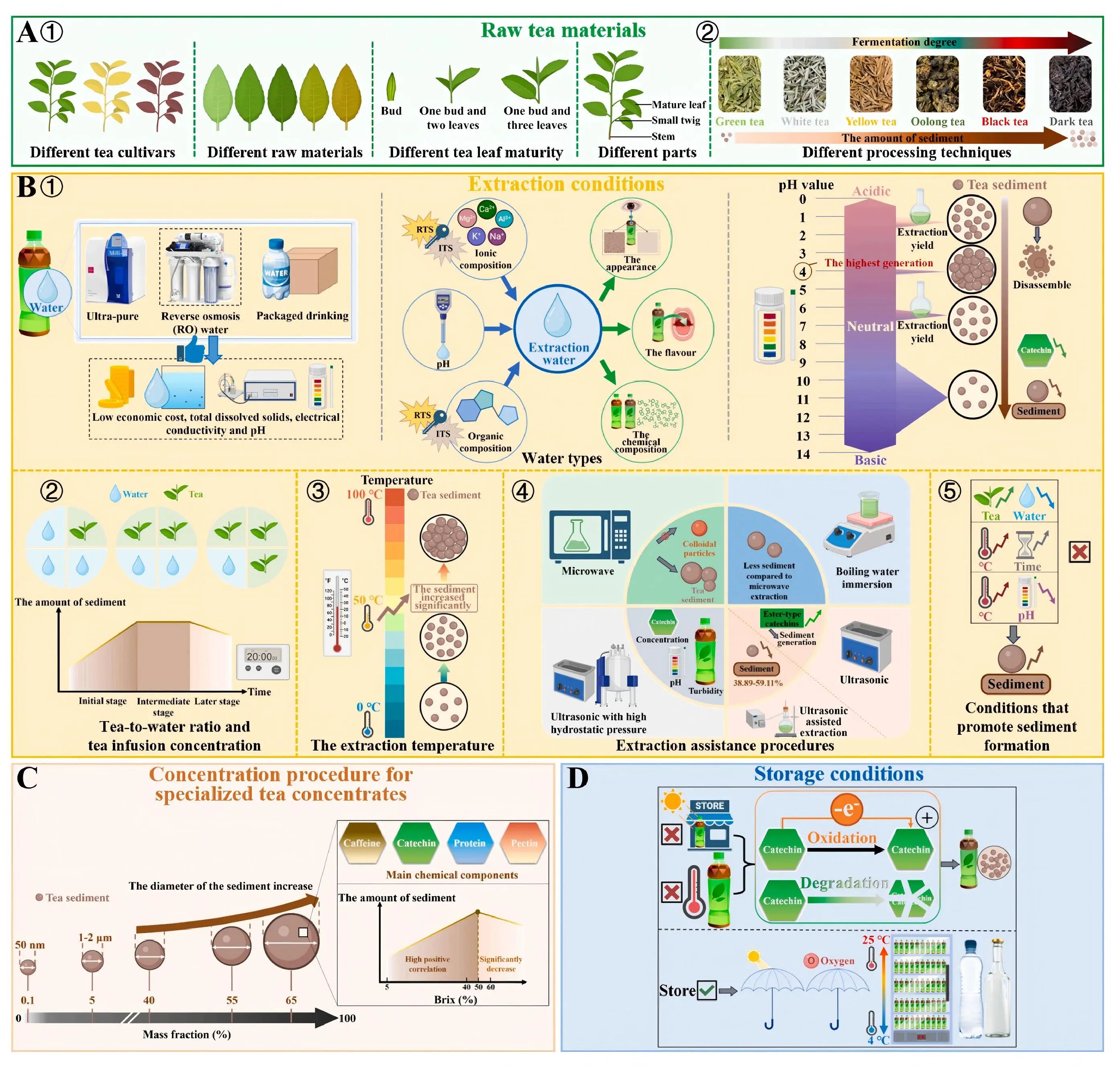

图5. 诱导茶沉淀形成的主要因素。(A) 茶叶原料。(B) 提取条件。(C) 浓缩过程。(D) 储存条件。

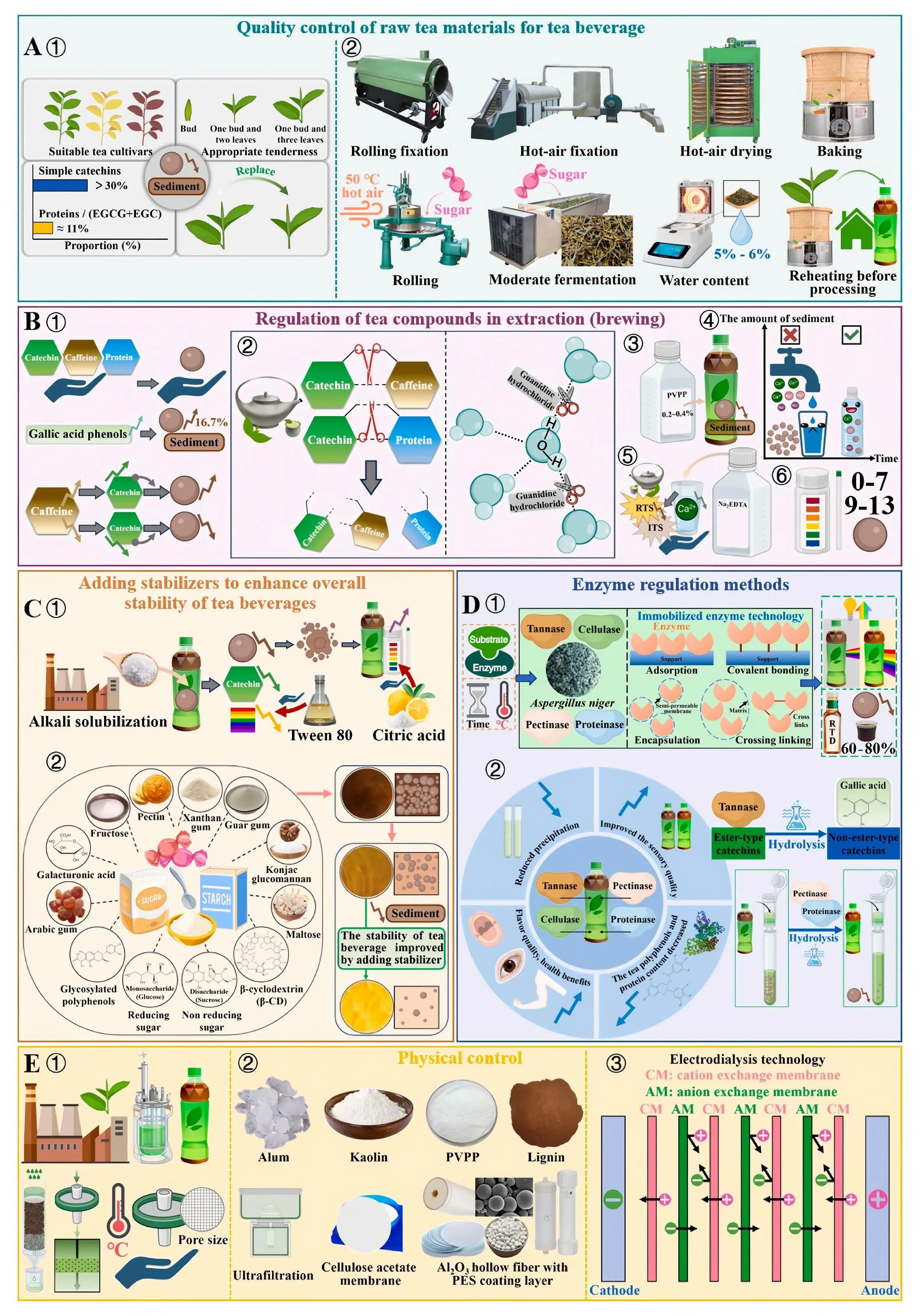

图6. 茶饮料中沉淀形成的调控方法。(A) 茶叶原料的质量控制。(B) 提取(冲泡)过程中茶化合物的调控。(C) 添加稳定剂以增强茶饮料的整体稳定性。(D) 酶调控法。(E) 物理控制法。

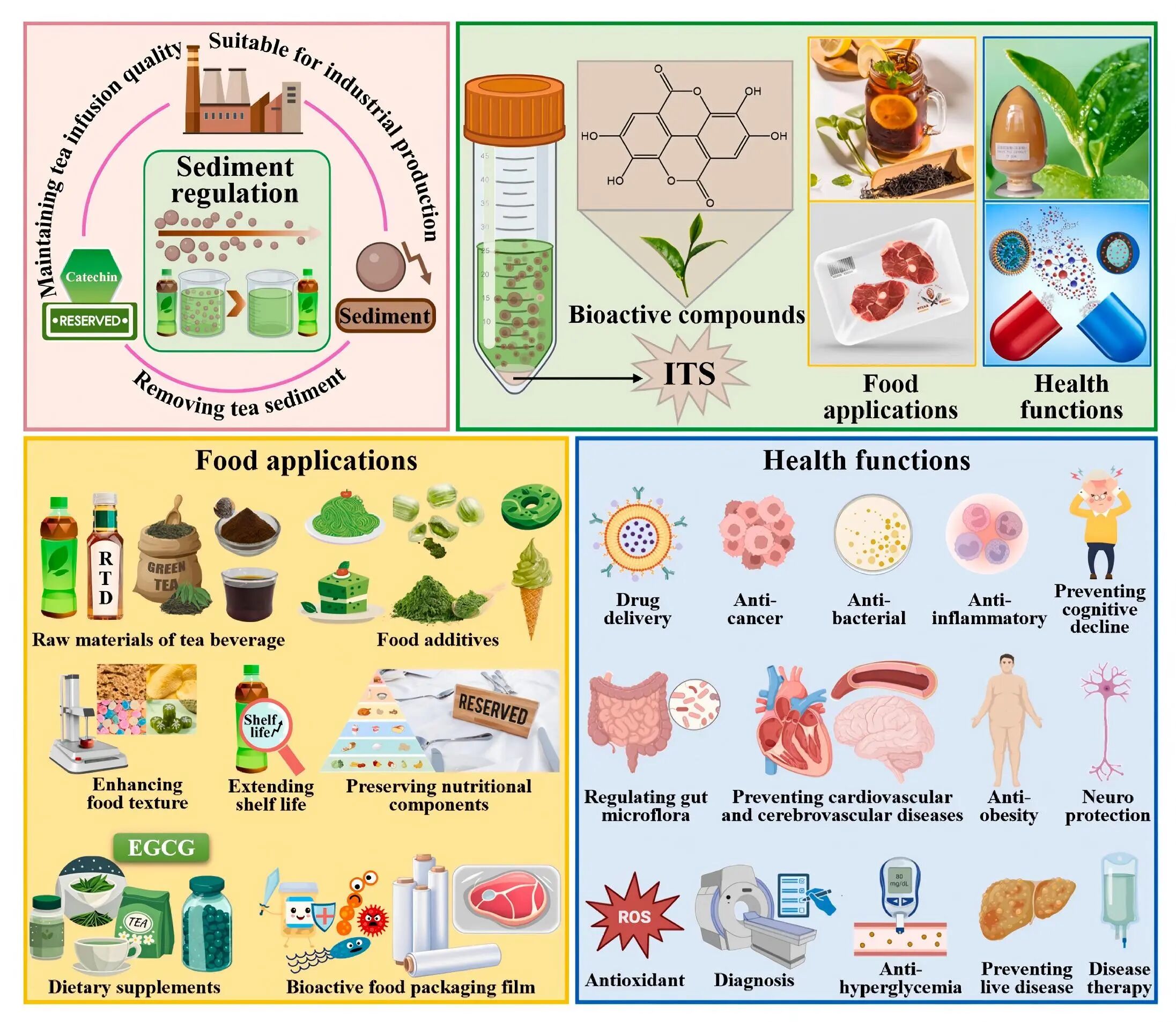

图7. 开发新的茶沉淀去除技术及茶沉淀附加值的开发利用。

作者:中国农业科学院茶叶研究所 韩楠、梁爽

审稿:浙江省农业科学院蚕桑与茶叶研究所 刘政权教授

来源: 中国茶叶学会

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

中国茶叶学会

中国茶叶学会