超声波技术在多个领域中扮演着至关重要的角色,尤其在医学领域,其已成为诊断疾病的关键手段。在超声成像过程中,通常会观察到两种主要颜色——红色与蓝色。这两种颜色分别代表了不同的生理状态和病理特征。本文旨在深入探讨这两种颜色在超声成像中的具体含义及其背后的科学原理。

本文将对超声波的定义及其在医学中的应用进行阐述。超声波是一种频率超出人耳听觉上限的声波,其具有高频、短波长和能量集中的特性。这些特性使得超声波能够穿透人体组织,并通过超声探头转换成图像,为医生提供诊断和治疗的依据。

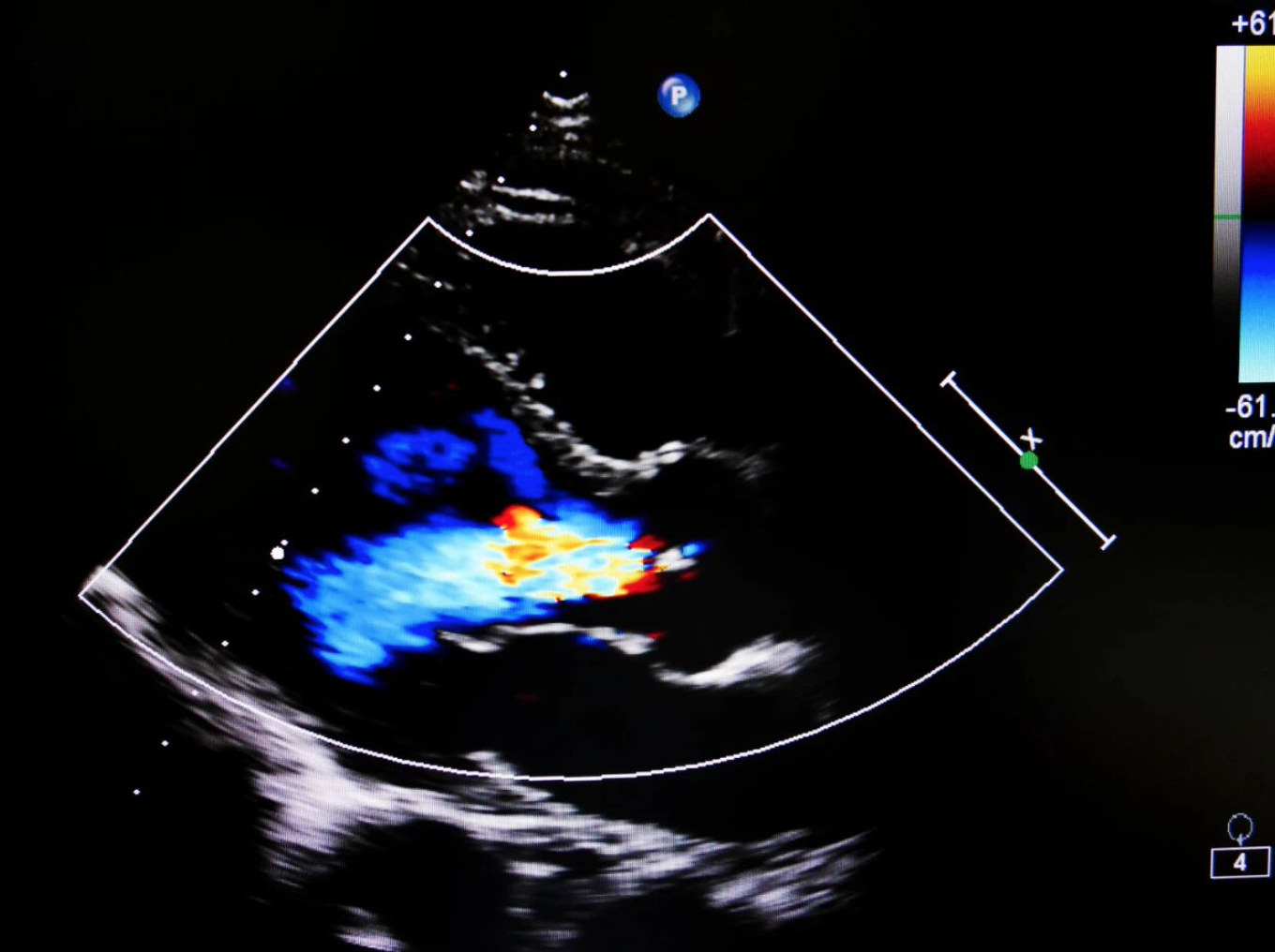

在超声成像技术中,红色通常被用来象征健康和正常状态。在超声图像上,健康的组织或器官往往呈现出均匀的红色,这表明血液流动顺畅且没有明显的病理异常。相对而言,当组织或器官出现异常时,其颜色会发生显著的变化,此时蓝色通常用来表示异常的组织或器官。在超声图像中,蓝色区域往往指示组织或器官的病变或异常情况,例如炎症、水肿、血栓和肿瘤等。这些病理变化可能会干扰血液的正常流动,严重时甚至可能导致血流完全中断,对健康造成严重影响。

医生通过观察超声图像中的颜色变化,可以迅速判断患者的健康状况,并采取相应的治疗措施。红色区域显示的健康状态为医生提供了安心的信号,表明相关组织或器官功能正常,无需过多担忧。然而,当图像中出现蓝色区域时,医生则需要进一步仔细检查,以确定病变的具体位置和性质。

针对不同类型的病变,超声成像还能提供更多细节。例如,在炎症情况下,蓝色区域可能伴随着周围组织界限模糊、形态不规则等特点;水肿则可能导致蓝色区域扩大,边缘不清晰;血栓通常表现为条状或块状蓝色区域,有时可见血流绕行现象;而肿瘤则可能呈现为形态各异的蓝色团块,边界可能清晰也可能模糊,具体取决于肿瘤的良恶性及生长方式。

通过对超声图像中红色和蓝色区域的综合分析,医生能够制定出更为精准的治疗方案。对于健康区域,可以采取预防措施,保持其良好状态;而对于异常区域,则可根据病变类型和严重程度,选择药物治疗、手术切除、介入治疗等多种手段。这种基于超声成像的诊断与治疗策略,大大提高了疾病的早期发现率和治疗效果,为患者带来了更多的希望和康复机会。

本文深入探讨超声成像中红蓝颜色出现的科学原理。血液中富含红细胞,这些红细胞对超声波具有反射和散射作用。因此,当超声波穿过血液时,红细胞会干扰超声波,导致部分超声波被吸收或散射,使得超声图像上的血管颜色偏暗或偏淡。相反,未被红细胞充分吸收或散射的超声波能够清晰地勾勒出组织或器官的精细结构和形态。这解释了为何在超声成像中会观察到红蓝两种颜色。红蓝颜色的出现不仅与血液中红细胞的分布和密度密切相关,还与超声波的频率和强度息息相关。高频超声波通常能更好地穿透组织,揭示更细微的结构信息。在强度方面,适当的超声波强度能够确保图像清晰且不损伤组织。当超声波强度过高时,可能会引发热效应或空化效应,对组织造成损伤;而强度过低时,则可能无法获取足够的信息以生成清晰的图像。

因此,超声成像设备的设计和校准至关重要。工程师们需要精确调整超声波的频率和强度,以确保在获得高质量图像的同时,最大限度地保护患者的安全。此外,随着技术的不断进步,现代超声成像设备还融入了更多高级功能,如三维成像、彩色多普勒成像等,这些功能进一步提升了诊断的准确性和效率。

除了红蓝颜色之外,超声波成像技术还能提供关于组织或器官厚度、形态、血流情况等重要信息。这些信息对于医生评估患者病情、制定治疗方案具有至关重要的作用。在临床实践中,超声成像是一种极为有效的诊断工具,能够帮助医生及时发现异常组织或器官,如肿瘤、炎症、血栓等。通过超声成像,医生能够制定出个性化的治疗方案,包括药物治疗、手术切除、介入治疗等。心脏超声(彩超)检查能够详细评估心脏的结构和功能,包括心脏的收缩和舒张功能、瓣膜状况、心肌运动情况,以及心脏血流动力学状态。这些信息对于心脏病患者的诊断和治疗具有重要的临床意义。

此外,超声波技术在监测治疗效果和预测疾病发展趋势方面作用重要。如对心脏病患者,超声心动图可监测心脏功能变化、评估治疗效果;对血管疾病患者,超声血管检查可监测血管状况、评估治疗效果与预测疾病进展。

超声成像中的红蓝颜色是判断组织或器官健康状况的重要依据,理解其含义和作用对疾病防治意义重大。同时,超声成像并非万能,虽能提供诊断依据,但无法替代其他检查方式。所以,在超声成像时,需结合DR、CT、MRI、血液化验等其他检查手段,综合评估患者病情,制定合适治疗方案。

综上所述,随着科技的发展,人工智能和机器学习技术在超声诊断领域也得到了广泛地应用。这些技术有助于提高超声诊断的准确性和可靠性,减少人为误差。未来,我们期待看到更多的技术创新和突破,为超声波的应用和发展带来更多的可能性。

作者:李永丽 邹灿第一作者简介

李永丽,女,毕业于广西医科大学临床医学专业。现为广西壮族自治区玉林市荣军优抚医院(玉林市第四人民医院)功能检查科超声副主任医师。从事超声工作十余年,熟练掌握对常见病,疑难病的诊断。曾进修学习心脏彩超,比较擅长腹部,浅表,心脏超声的诊断工作。发表论文1篇,发明专利1项。

来源: 科普健康教育工作委员会

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科普健康教育工作委员会

科普健康教育工作委员会