——铸中华智慧之盾,筑灾难医学之环:论“防救治”一体化救援体系

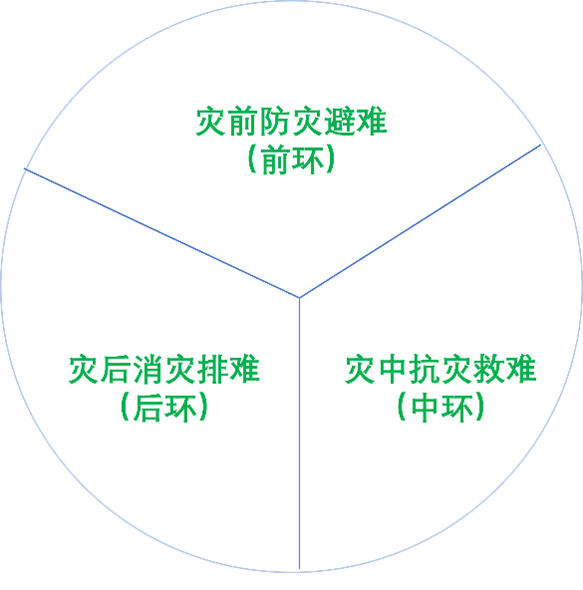

当我们步入新时代,将会面临诸多严峻的挑战,而来自自然灾难、人为灾难、公共卫生事件、社会安全事件的“四大灾难”,更是我们从事灾难医学的同道,要迎难而上担负起历史的重任。作为中华医学会灾难医学分会的创始人之一,时常扪心自问,面对突如其来的灾难我们准备好了吗?无疑灾难救援是个环环相扣的系统工程,笔者融合古代优秀传统文化智慧与现代灾难医学理论与实践,倡导中华灾难医学救援环——①灾前防灾避难“四科”前环(科学理论指南、科研基础实验、科技转化基地、科普培训队伍)、②灾中抗灾救难“四化”中环(标准化方案、多元化方案、个性化方案、数字化方案)、③灾后消灾排难“四复”后环(恢复机体“病理”、康复精神“心理”、修复灾区“地理”、往复社会“伦理”)。构建“中华灾难医学救援环”理论体系,既饱含中华智慧的系统观与人文精神,又具备现代医学的科学性与可操作性,体现马克思主义基本原理同中国优秀传统文化相结合的现代生命救援观。

▲《灾难医学救援环》

一、 灾前防灾避难“四科”前环:思患而预防之

此环乃救援之基,体现了“上工治未病”的最高境界。《周易·既济卦》云:“君子以思患而预防之。” 这是“预防”一词的最早源头,强调在安宁之时便需思虑祸患,预先防范。《荀子·大略》曰:“先事虑事,先患虑患。先事虑事谓之接,接则事优成。先患虑患谓之预,预则祸不生。” 其“预”字,即是预备、预案,与“科研基础实验”和“标准化方案”的雏形不谋而合。《孙子兵法·谋攻篇》有言:“故善战者,立于不败之地,而不失敌之败也。” “立于不败之地”靠的正是战前的充分准备(科学理论指南、科技转化基地),而非临阵磨枪。

与现代医学救援理念融合:“四科”前环,是将古人“预防”的哲学思想,转化为现代科学的实践体系。科学理论是“道”,是导航;科研实验是“法”,是探索;科技基地是“器”,是平台;科普队伍是“术”,是传播。这正是将“道、法、器、术”合一,构筑起一道无形的“长城”,旨在“避”免灾难发生,或“避”开其最大伤害,实现《黄帝内经》所倡导的“圣人不治已病治未病”。

二、 灾中抗灾救难“四化”中环:应变于危难之际

此环乃救援之要,考验的是“乱云飞渡仍从容”的应变能力。《孙子兵法·虚实篇》云:“水因地而制流,兵因敌而制胜。故兵无常势,水无常形,能因敌变化而取胜者,谓之神。” 灾难现场瞬息万变,绝无单一方案可通解,必须遵循“标准化”的基础,进行“多元化”和“个性化”的处置,此谓“因灾制策”。《吴子·论将》言:“总文武者,军之将也。” 优秀的救援指挥官(或方案)需兼具原则性与灵活性(标准化与个性化),刚柔并济。《论语·子路》中:“言必信,行必果。” 在救援中,“信”可理解为对生命承诺的坚守,“果”则意味着高效果断的行动,而现代数字化技术(如无人机、生命探测仪、远程会诊)正是实现“果”的利器,极大提升了“知行合一”的效率。

与现代医学救援理念融合:“四化”中环,是兵法智慧在救援战场上的现代应用。标准化是纲,保证效率与安全;多元化是目,覆盖多灾种、多场景;个性化是魂,着眼于每一个独特的生命个体;数字化是翼,赋能前三者,实现精准决策与远程协同。其核心在于“救”字,以万变应万变,尽最大努力从灾难手中“救”下生命,减轻伤残,体现了《孟子》“仁者爱人”的深切人文关怀。

三、 灾后消灾排难“四复”后环:生生之谓易

此环乃救援之本,彰显了“民吾同胞,物吾与也”的整体和谐观。《周易·系辞上》曰:“生生之谓易。” 宇宙万物始终处于不断的生息、繁衍、更新之中。灾难带来的“破坏”是暂时的,而“恢复”与“生生”才是永恒的规律。“四复”后环,正是对这一天道规律的主动践行。《黄帝内经》不仅治身,更强调“形神合一”。恢复机体“病理”是治“形”,康复精神“心理”是治“神”,二者不可偏废。《孟子·梁惠王上》言:“不违农时,谷不可胜食也……斧斤以时入山林,材木不可胜用也。” 这体现了古老的可持续发展思想,与修复灾区“地理”、重建生态系统的理念一脉相承。《礼记·礼运》描绘了“大道之行也,天下为公”的大同社会景象。灾后重建不仅是物质的重建,更是社会关系、信任与“伦理”的重塑与“往复”,使社区重归和谐,此乃最高的社会人文关怀。

与现代医学救援理念融合: “四复”后环,超越了传统的医学范畴,进入了“大健康”、“大卫生”的广阔领域。它从个人(病理、心理)、到自然(地理)、再到社会(伦理),由点及面,层层推进,进行系统性“排”解灾难带来的所有负面影响。这深刻体现了中华文化“天人合一”的整体宇宙观,致力于恢复一个生命、自然与社会和谐共生的有机整体。

“中华灾难医学救援环”理论,以“防”为前瞻(前环),深得《周易》“预防”之智;以“救”为核心(中环),妙用《孙子》“应变”之谋;以“治”为根本(后环),契合《周易》“生生”之道。将中华文化的优秀基因,完美熔铸于现代灾难医学的体系之中,铸造了灾前预防、灾中救援、灾后治理的“防救治”一体化钢铁长城。这不仅体现了从事灾难医学工作者医学技术的创新,更是文化自信的体现,与全球灾难医学同道贡献了独特的“中国智慧”与“中国方案”。生命健康是人们永恒不变的追求,从某种意义上说,人类社会就是一部与形形色色灾难斗争的发展史。在世界灾难频发的今日,构建始于灾前的医学救援“四科”前环,重于灾中的医学救援“四化”中环,延于灾后的医学救援“四复”后环,铸成中华灾难医学救援环,为人民生命健康服务。

▲王立祥教授于江苏省医学会第十二次灾难医学学术会议开幕式上分享《中华灾难医学救援环》

【参考文献】

[1] 王立祥、刘中民,灾难医学救援的研究思路,中华危重病急救医学,2013年5月

[2]白岩松 王立祥,七分救援在平时,《中华急诊医学杂志》,2011年10月

[3] 白岩松,刘中民,王立祥. 论地震灾难救援的九种关系[J]. 中华急诊医学杂志, 2013,22 (9):951-953.

[4]刘中民、王立祥、沈洪,中国灾难预防应急联盟蓝皮书,中华危重病急救医学, 2018,30(6) : 515-517. DOI: 10.3760/cma.j.issn.2095-4352.2018.06.002

[5] 刘中民、王立祥,《相约健康百科丛书:灾难逃生急救》,人民卫生出版社,2024年8月

[6] 刘中民、王立祥,《图说灾难逃生自救丛书》,人民卫生出版社,2014年10月

[7] 王立祥,三色文化:马克思主义基本原理同中华优秀传统文化结合之道,人民日报健康号,https://baijiahao.baidu.com/s?id=1840422460607782951

[8]王立祥,“三向文明”马克思主义基本原理同中华优秀传统文化融合之源,科普中国,https://cloud.kepuchina.cn/newSearch/imgText?id=7356792664646713344

(作者:王立祥、刘中民)

作者简介:

王立祥

解放军总医院第三医学中心原急诊科主任、教授、博士生导师;国家健康科普专家、全国学校急救教育专家、“科创中国”50先导技术腹部提压心肺复苏发明人,获医学科学家奖、国家、军队科技进步二等奖、获军队优秀人才一类岗位津贴、获全国优秀科技工作者终身荣誉称号。曾任中华医学会科学普及分会第十届主任委员、中国健康管理协会健康文化委员会主任委员、中国医师协会首届科学普及分会副主任委员创始人之一;中华医学会灾难医学分会创始人之一、曾连续三届任中华医学会灾难医学分会副主任委员兼秘书长;现任中国研究型医院学会心肺复苏学专业委员会主任委员、北京医学会灾难医学与心肺复苏分会创始主任委员等职务;《医学参考报》第一届医学科学普及专家工作委员会主任委员、中华医学会《健康世界》第三届编委会副总编辑。

刘中民

同济大学灾难医学工程研究院院长、同济大学附属东方医院名誉院长、终身教授,主任医师、博士生导师;俄罗斯工程院外籍院士,教育部长江学者。国家健康科普专家、国家干细胞转化资源库临床库负责人、全国学校急救教育专家,获国家科技进步奖二等奖、何梁何利科学与技术进步奖、光华工程科技奖、医学科学家奖。中华医学会灾难医学分会创始及现任主任委员、中华预防医学会灾难预防医学分会创始主任委员、中国中西医结合学会干细胞与再生医学分会主任委员、中国医师协会心血管外科医师分会会长、中国研究型医院学会心肺复苏学专业委员会名誉主委等学术兼职。

来源: 人民日报健康号

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

心肺复苏专委会

心肺复苏专委会