红茶,以其香甜的风味和强大的包容性,在全球范围内备受喜爱。随着茶树良种的推广种植、工艺技术的不断成熟以及区域间交流的日益密切,新品种、新工艺不断发展。近年来,在红茶传统工艺基础上,福建部分茶企和科研人员借鉴其他茶类的加工特点,探索出一种具有“花果香、琥珀汤、甘爽味”品质特征的创新型红茶加工方式——花果香型红茶。

今天,我们就一同走近这种花果香型红茶,探索其风味形成的奥秘。

1****品种选择——高香型茶树品种的潜力

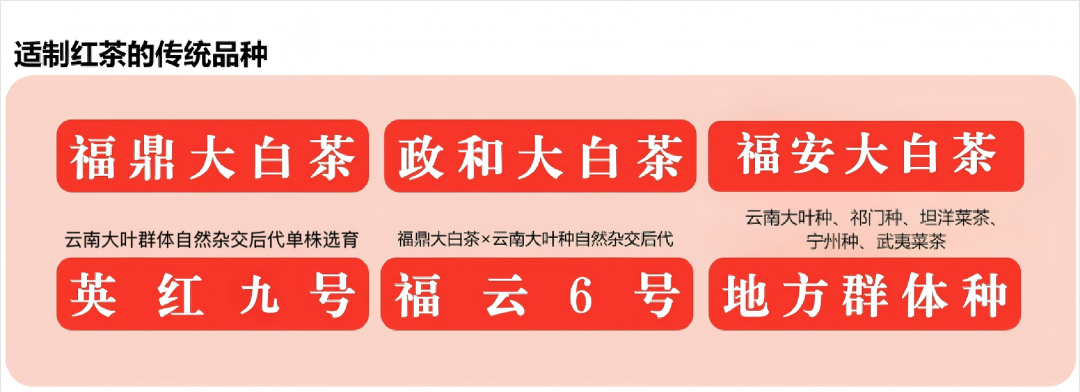

茶树良种是高效生产的物质基础。传统工夫红茶制作原料,以‘福鼎大白茶’‘政和大白茶’‘福安大白茶’‘福云6号’‘英红九号’,以及地方群体种(如‘云南大叶种’‘祁门种’‘坦洋菜茶’‘宁州种’‘武夷菜茶’等)的茶树鲜叶为主。这些品种付制的红茶产品,具有甜香高长的风味,香气甜而清长。后来人们在实践中发现,利用‘梅占’‘黄旦’(亦称黄棪)‘白芽奇兰’等乌龙茶茶树品种制作的工夫红茶,不仅有甜香,还能散发出优雅的花香,且口感厚度增强。

特别以‘铁观音’‘黄旦’(亦称黄棪)这对骨干亲本育成的后代,如‘金牡丹’‘茗科1号’(又称‘金观音’)‘黄观音’‘紫玫瑰’等,在制作红茶时表现出更为显著的花果香特征。以‘金牡丹’制作的红茶,花香浓郁持久,滋味醇爽;以‘茗科1号’制作的红茶,花香带蜜香,滋味醇厚;以‘紫玫瑰’制作的红茶,花香优雅、滋味甘醇[1]。

图1 适制传统工夫红茶和适制花果香型红茶的茶树品种对比

图1 适制传统工夫红茶和适制花果香型红茶的茶树品种对比

2****工艺探索——摇青,但不仅仅是摇青

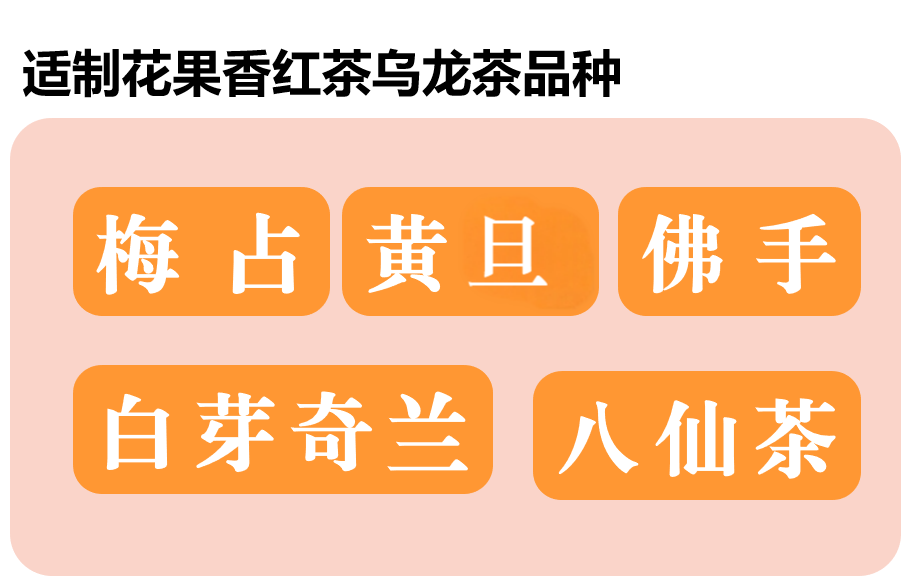

摇青,是乌龙茶初制过程中的核心工艺,通过对叶缘细胞的摩擦损伤,促进“半发酵”,从而激发芳香物质形成。在探索花果香型红茶加工时,研发人员在萎凋阶段,创造性地融入了摇青处理。

为配合摇青工艺,此类红茶的采摘选择一芽二、三叶,甚至小开面。因为茶叶达到一定的成熟度,摇青工艺才能顺利开展,也正是这样的采摘标准,其外形条索紧结壮实。

由于摇青的加入,其萎凋程度比传统工夫红茶要重一些,萎凋叶水分在55~60%。另外,作为红茶红汤红叶品质形成的关键工艺“发酵”,在花果香型工夫红茶制作过程中也有所调整。在相同“发酵”条件下,花果香型红茶发酵程度需要控制得较轻,一般历时2~3h,遵循“宁轻勿重”的原则,这样能保留更多的萜烯类、芳香族类香气物质。这种“轻发酵”的处理,往往在叶底上呈现“泛青”的现象。针对这一情况,可以借鉴乌龙茶的烘焙工艺,在精制筛分后,采用约80℃的温度进行烘焙。这样既能进一步提升茶香,又能让茶叶色泽发生转变,还有利于花果香型红茶的长期保存[2,3]。

图2 传统工夫红茶和花果香型红茶的初制工艺对比

研究发现,以‘福云6号’、有性系群体种制作的工夫红茶,香气组分中反-2-己烯醛(青草气)、苯甲醛(苦杏仁气)等醛类物质含量较高;‘金观音’‘紫玫瑰’‘黄观音’等品种制作的红茶,以橙花叔醇、α-法尼烯、香叶醇等花果香显著的烯类物质为主;而‘金牡丹’‘紫牡丹’‘丹桂’等品种制作的红茶,则富含顺-茉莉酮、茉莉内酯、己酸卞酯等果香浓郁的物质[4]。

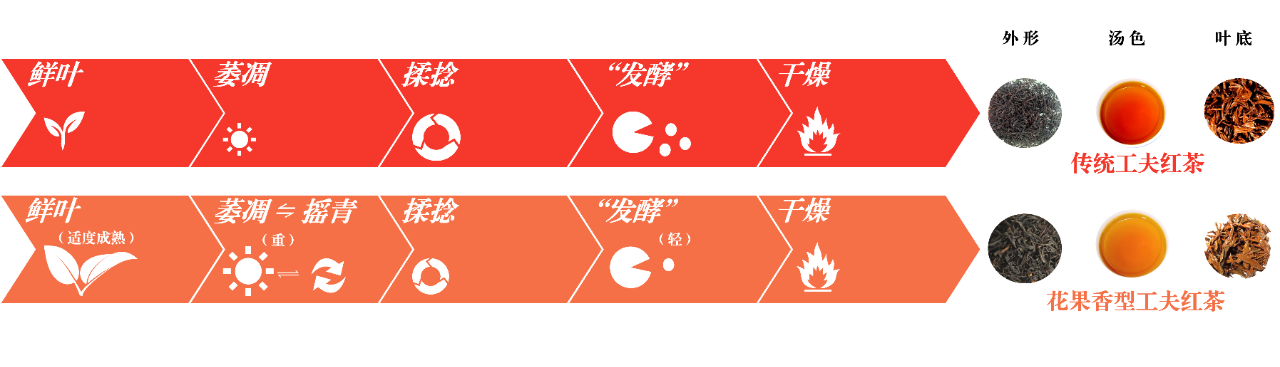

除香气外,花果香型红茶的滋味也更为浓醇甘爽。通过对不同等级花果香型红茶的检测发现,苏氨酸、脯氨酸、天冬酰胺等具有鲜甜呈味属性的氨基酸,是高等级红茶呈现甘爽滋味的物质基础;而高等级红茶中大量富集的酯型儿茶素以及咖啡碱,可能与茶汤浓醇滋味有关[5]。

图3 不同等级花果香型坦洋工夫红茶(闽科红)实物标准样的外形、汤色和叶底

花果香型红茶的探索,让我们看到了一种创新型红茶加工方式与风味拓展的可能性。新工艺的成熟需要时间与市场检验,而对茶友来说,品味其独特风味,感受这份探索的乐趣,亦是一件美事。

主要参考文献:

[1] 陈常颂, 余文权. 福建省茶树品种图志[M]. 北京: 中国农业科学技术出版社,2016.

[2] 阮舒铃,杨梓煜,周子维.花果香型工夫红茶工艺与品质研究进展[J].食品安全质量检测学报,2024,15(13):248-257.

[3] 张方舟,黄震标.花果香型红茶加工技术[J].中国茶叶,2019,41(02):32-34.

[4] 潘一斌,孙云.花果香型工夫红茶品质形成的研究进展[J].茶叶科学技术,2014,(01):1-6+17.

[5] Zhou Z., Wu Q., Chen L., et al. R. Comparison of different grades of innovative Tanyang Congou Black Tea (Minkehong) based on metabolomics and sensory evaluation. Horticulturae 2024, 10, 374.

作者:宁德师范学院茶学系 周子维 副教授

审稿:福建农林大学 郭雅玲 教授、中国农业科学院茶叶研究所 马建强 副研究员

来源: 中国茶叶学会

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

中国茶叶学会

中国茶叶学会