作者:贾鹤鹏

编辑:Yuki

最近在国内某高校面试科学传播的教授职位时,我被问到一个问题,请比较下中美科学传播研究的异同。我不假思索回答道,美国的科学传播研究,正像美国的主流传播学研究一样,更加重视 科学传播的效果研究 ,中国更加重视的是分析 科普产品的供给 。

(中美两国科学传播研究对待传播效果态度迥异|Pixabay)

面试后,我顺着对比中美两国科普的思路,在《同样是做科普,中美两国有何异同》一文后,继续探索是什么样的传统与体制的差异,导致了中美两国科学传播研究在对待传播效果上,走上了迥异的路径。与此同时,也尝试着回答如下问题:基于受众个体效果的科学传播研究为何能成为美国科学传播学术的主流?考虑到衡量个体效果需要的成本,西方科普活动真的能落实对传播效果的追求?为何我们的科学传播研究却无视最基本的是否影响受众态度和行为这样的维度呢?假如在国内也基于对个体效果进行评估来发展科普事业,我们该怎么推进?

追述效果评估的历史传统

要回答这些问题,实际上要梳理作为科学传播研究大本营的美国传播学研究的渊源。必须指出, 欧洲主流的科学传播研究一般并不以传播学院系为家,而主要栖身于各种“科技与社会(STS)”项目 。所以这里主要是中美之间科学传播研究的异同。

传播学作为一门学科得以确立是二战以后的事情,但早在20世纪初期, 学者们已经开始了涉及传播现象的社会科学研究,主要覆盖了传播活动与政治机构;传播在社会生活中的作用;对传播过程的社会心理学分析;传播与教育效果;以及商业化的传播效果研究(如广告)。这些研究尽管内容不同,但都拥有一个重要的共同点, 即建立一种普遍科学的范式,并把效果研究至于传播研究的核心位置。

(生活中的商业广告|Unsplash)

对传播效果的深入探究让传播学者们早在1930年代意识到,信息传播与传播效果之间并没有线性的关系,民众获取信息后形成的舆论也并不持久。第二次世界大战的爆发为这种对传播效果进行的研究提供了巨大的机遇。美国政府出于了解对方士气与民意的需求对传播学研究提供大量资助,这方面研究也取得了丰硕成果。

第二次世界大战后,战时设立或强化的传播行为研究机构通过在美国各大学设立传播系,或者加入原本是职业教育性质的新闻学院而得以延续,并促进了独立的传播学科的发展。也就是说, 从一开始,传播学在美国就是作为一门高度应用性的学科得以发展 。因为其取得了巨大学术成就,传播学纷纷霸占了接纳它们的各大新闻学院系的话语权。

而作为一门应用学科,欧美社会各方对其的需求最终汇集到效果评估:政治家需要用它来了解和影响选民,政府机构需要了解民意,广告主需要评估广告投放效果,战时军方需要了解和掌控敌方舆论。另一方面,社会各界之所以能形成对传播效果进行研究的需求,与民选政治和市场经济主导欧美的政体与社会体制密不可分。

(美国社会各界之所以能形成对传播效果进行研究的需求,与民选政治和市场经济主导欧美的政体与社会体制密不可分|Unsplash)

还需要指出,美国国家科学基金会的学科条目中没有传播学或新闻学,与传播学相关的研究,大部分划入行为科学(behavior science)。这既是美国以个体效果为目的的传播学研究发展的自然反映,也促进了传播学进一步走向评估讯息对个人行为的影响。

相比之下,中国新闻传播学科走了一条完全不同的道路。从一开始的《京报》或《邸报》孕育了“舆论”二字起,到民国诸多慷慨陈词的报人,再到延安时代和当代的传播学研究,老百姓到底想些啥好像就不是传播信息源和传播者特别关心的事情。

(《京报》|sohu.com)

反映到学术上,学者们探讨的更多是 传播行为的正当性和信息如何供给 。说到底,这些研究体现了新闻传播研究为政治服务的属性。在改革开放后,随着学术多元化的进展,探讨传播现象与社会的关系开始成为学术界的主流工作,这可能符合了中国士大夫点评江山的传统。与之相对,衡量信息效果的研究,始终没有成为中国新闻传播学界的主流,即便在应用领域(如广告效果评估),效果研究是不得不做的事情,但那往往被当做“术”而非“道”,属于学者给企业做课题的内容,很难登上学术“大雅之堂”。

当然,中国传播学者大多数文科出身,缺乏量化研究的训练从而难以评估效果也是原因之一。但在我看来,以中国人的聪明才智,克服统计方面的挑战一点不是难事。难的是因为 业界已经形成了效果评估属于末节,不值得赏识的潜意识 ,学者中自然就缺乏了对利用量化方法进行传播效果评估的激励。

从效果研究到科学传播

从梳理传播学发展的角度,我们很自然地发现,美国的科学传播研究以探究人们的个体行为为焦点,这本来就是其偏重考察个体效果的传播学的反映。中国的科普研究虽然与国内的新闻传播学阵营交往不多,但科普研究者们普遍共享了中国文人的论道传统。在近代西方社会科学传入中国后,论道传统更多地改造成了对社会现象进行阐释。而由于长期以来科普产品供给不足,所以科普学者们也很自然地把目光更专注地放在了总结科普供给的各种特点上。

中国科学传播工作者和科普学者的做法当然无可厚非,但 如果仅限于供给端的研究和阐释,则难以对科学传播起到实质性支持 。笔者曾在多篇文章中介绍过,多年来,大量科学传播研究表明,科学知识并不能必然增加人们的科学态度。但我们看看周围的科普工作,仍然是在压倒性地传播知识,这种传播工作很可能无法起到应有的效果。为什么呢?

(人们每天要接触的信息太多了|Unsplash)

在常规科学议题上,公众可能缺乏对科学的兴趣,认为与己无关。人们每天要接触的信息太多了, 对暂时不相关的信息选择忽视,是一种节约认知资源的自我保护 ,并不表明他们不科学。而像转基因这种争议性比较大的议题,知识本身更难决定态度。因为人们天生的负面信息喜好会导致他们不认可正面的科普信息,而有了一定态度或者已经对转基因有疑虑的公众,自我维护的认知偏见(confirmation bias)又会让他们觉得与自己先前态度不符的知识不算知识。举一个例子:一项研究表明,在转基因问题上反转态度最极端的人,恰恰认为自己对转基因的知识了解得最多(这方面的详细解释,笔者即将在本专栏后续的两篇文章中展开讨论)。

在互联网时代,专注于供给的科普可能会更加不如意。一方面,鼠标点击几下可能获得的信息量丝毫不亚于一次科普讲座。另一方面,微信朋友圈中扩散的谣言,更是传授知识的科普活动无法解决的:你能确保参加过一些科普讲座的受众就不会转发各种谣言么?所以,如果科普活动仍然专注于供给,而科学传播研究主要是为这种供给行为提供指导、阐释和背书,那么在社交媒体时代,这样的科普恐怕很难起到应有的效果。

我们需要啥样的科普效果?

写到这里,效果研究的重要性已经不言而喻。但是等等,什么叫“传播效果”?用英文(这里没有歧视中文的意思,只是因为传播效果的研究传统就来自英语世界)表述,传播效果就是“communication effect”, 而effect字面意义就是就是A对B有了影响。很显然,科学传播学者想要的效果,并不仅仅如此。

实际上,西方尤其是美国科学传播学者开始大力呼吁要关注“传播效果”,是因为他们看到了健康传播研究的巨大成功(健康传播当然也算科技传播的一种,但此处我们取狭义的健康传播与科学传播的定义)。经过多年的发展,美国健康传播的实践和研究已经形成了成熟的社会(公益)广告叠加行为干涉的模式。大量的健康传播理论帮助健康传播工作们设计如何通过特定的信息宣传及其传播方式(是投放电视公益广告还是互联网发布,或者是印制宣传手册)来促进人们采取健康的行为方式或者回避不健康的方式。健康传播在鼓励戒烟、减少酗酒、增加锻炼、促进戒毒等方面,取得了巨大的成果。

(健康传播在鼓励戒烟、减少酗酒、增加锻炼、促进戒毒等方面,取得了巨大的成果|Unsplash)

然而, 简单地把健康传播的模式搬到科学传播中却不好使 。首先就是健康传播的效果,也就是从态度到行为的改变,在人们的健康行为方面,是相对明确可衡量的,但科学传播到底要啥呢? 提高人们科学素养?那素养怎么衡量(衡量科学素养需要一批知识题,但如果让受众背诵这些知识题,那提高这种素养也没有啥意义)?通过什么信息能在特定时间内提升科学素养?

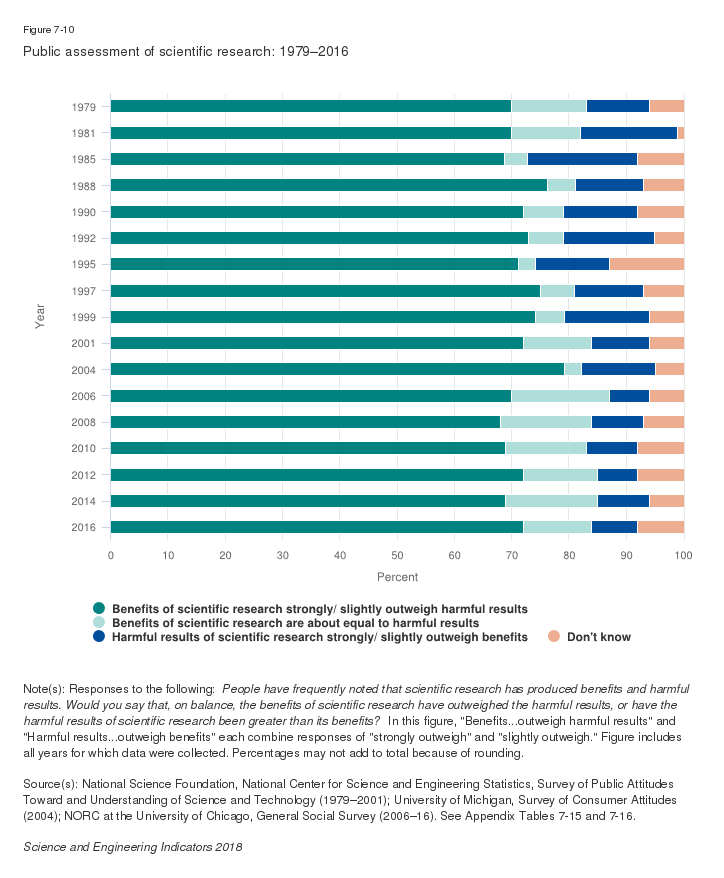

如果科学传播追求的传播效果不是行为改变,那就是追求改变对科学的态度?公众中抽象的支持科学一如既往地高,中美欧几十年都如此;这也就意味着具体的科普工作与此没有太直接的关系。

(历年来美国公众对科学的态度(深绿线为认为科学好处超过坏处)|2018年美国科学与工程指数)

但对争议性的科技内容,如转基因、气候变化和进化论,反对者也一如既往地反对。在科学传播领域,好像没有什么像健康传播中“我们不应该吸烟“我们应该多锻炼身体”“我们应该减少糖类涉入”这些既微观具体,又有高度共识,还可操作、可干涉的目标。

不仅如此,我上面还说到对我们的科普只是传播知识的状况不满意。但与此同时,我们的科普工作也在做一些在中国高度有必要的事情,比如动员科研机构投身科普,比如有组织地反对伪养生。这些活动,单纯用受众态度是否改变来衡量传播效果显然不妥。

把传播效果思想融入实践

实际上,虽然美国的科学传播研究凸显了各种效果研究,但到了科普实践上,专注于科普产品供给仍然是压倒性的工作。对此我的理解是, 要在科普实践中真正做到对传播效果的把握并不容易 ,需要消耗大量的资源;另一方面,不论中美,科普实践工作中的组织和动员都要耗费大量精力;在此情况下,专注于传播效果着实不易。

但另一方面,当整个领域有了大量有关效果研究的积累,科学传播工作者就不需要在每个项目上都考虑自己具体的受众是如何被影响的,而是直接援引(甚至是本能性地采纳)既有的认识来形成自己的传播方案。欧美的很多科学传播方案,正是沾了这个学界积累的光而不需要每个项目都衡量具体的效果,而中国由于严重缺乏这方面积累,已有的一些数据又不开放,很多时候真要看科学传播活动的效果时,只能靠拍脑袋。

(当整个领域有了大量有关效果研究的积累,科学传播工作者就不需要在每个项目上都考虑自己具体的受众是如何被影响的|Pixabay)

但这并不意味着传播效果只是学者们的纸上谈兵。如上面所描述的,对传播效果的重视本质上是对受众个体态度与行为的重视,体现了传播工作的目的不仅仅是为了提供信息,而是为了让这一信息能实际影响到我们的受众。必须承认,不论是在党派新闻学还是在中国的论道的传统中,这种以传播受众为中心的观念都是缺乏的。但到如今,为个体受众负责, 让科学信息通过影响受众态度和行为给他们带来利益 ,这是负责任的科学传播工作应该秉承的基本原则。

有了这个原则当然不意味着要把原来的科普实践模式推倒重来,而是要意识到,科普并不仅仅是把信息展示给受众,而是要在给公众提供优秀科普产品的基础上,还要考量种种影响他们态度的因素,以及各种可能影响信息传播模式的社会技术条件,并在此基础上,根据各种传播理论来对各种传播因素进行组合。科普工作还要设立各种评估环节,且在工作评估上适当考虑活动效果。这些工作最终能让我们更完善地设计和实施我们的科学传播工作。这些工作当然很难,但为了真正提升公民科学素养,这些绝不是费力不讨好的苦差事。

作者名片

排版:凝音

题图来源:Pixabay

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助