姜鹏演讲视频:

以下为姜鹏演讲实录:

首先要澄清一个事实:比起“科学家”,我更合适的身份应该是“工程师”。

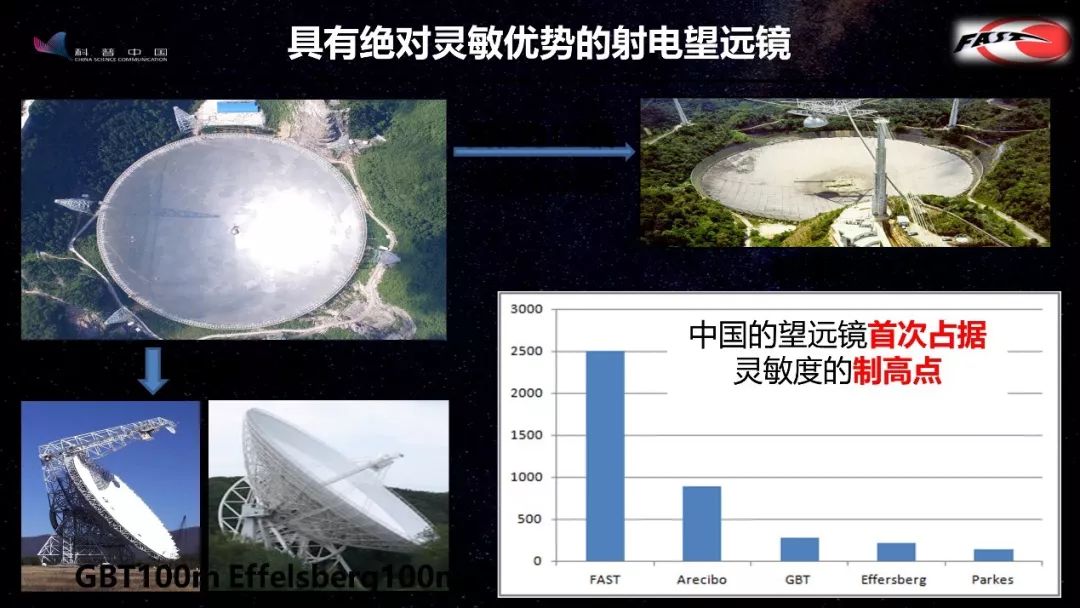

说起FAST,世界上最大的单口径射电望远镜。到目前为止,它的灵敏度已经是世界上第二大望远镜的三倍左右,这也是中国建造的射电望镜第一次在灵敏度这个参数上达到了最高点。这为我们中国天文学的发展——包括科学家的一些重大发现,提供了可能。

(“中国天眼”。图片来源:图虫创意)

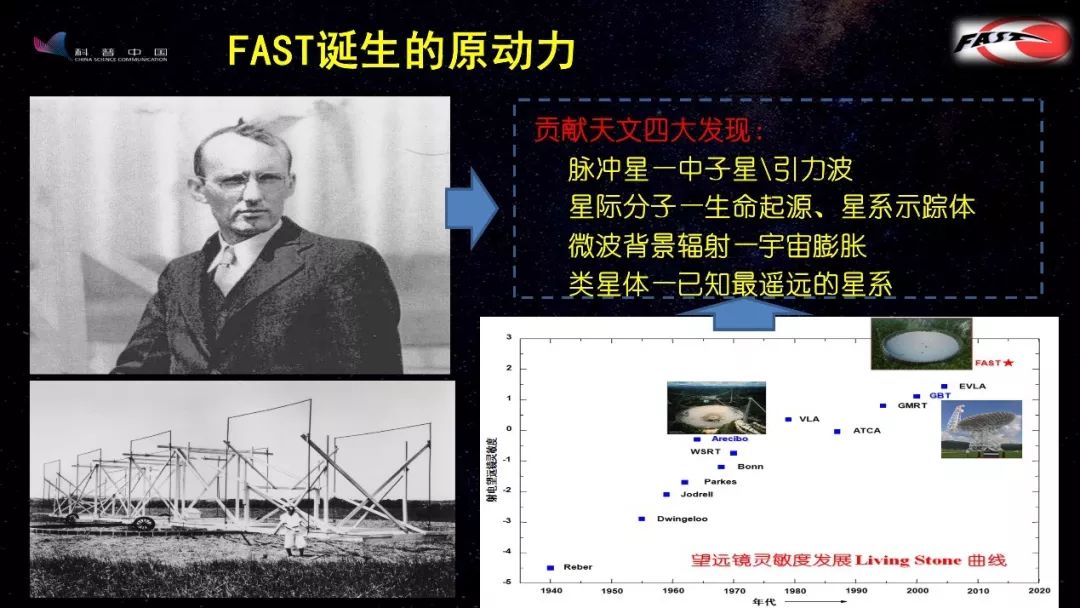

说到这里,还要从FAST的应用背景说起,即射电天文学。1933年,卡尔·央斯基(Karl G. Jansky)在一次雷达通讯实验中,意外地发现了射电天文学的窗口。此后,他为人类贡献了四大发现(如图右上)。这些成果的取得,与设备的发展是密不可分的。

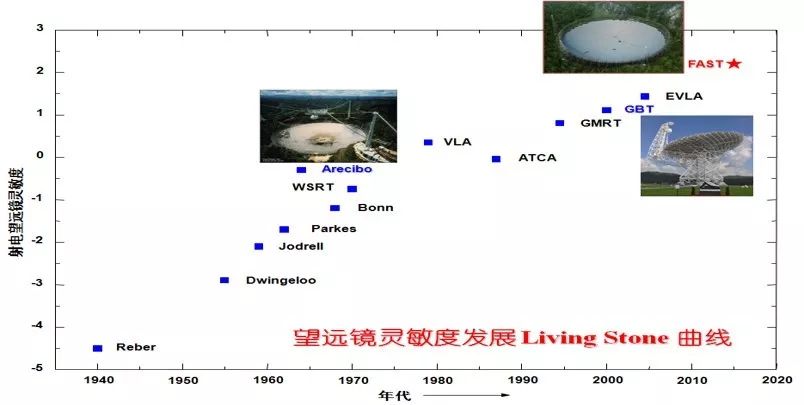

从雷伯(Grote Reber)造了第一台9.47米望远镜开始,望远镜的发展历史就是追求灵敏度的历史(如上图)—— 科学家们一直想要造更大口径的望远镜,因为口径越大,就意味着越大的收光面积,在探测暗弱信号方面有更强的能力 。这样,一方面可以极大地扩展可观测样本的数量,其中就可能孕育着一些重要发现;另一方面,也可以观测到更早期或更遥远的宇宙现象,对研究宇宙演化历史有非常大的帮助。

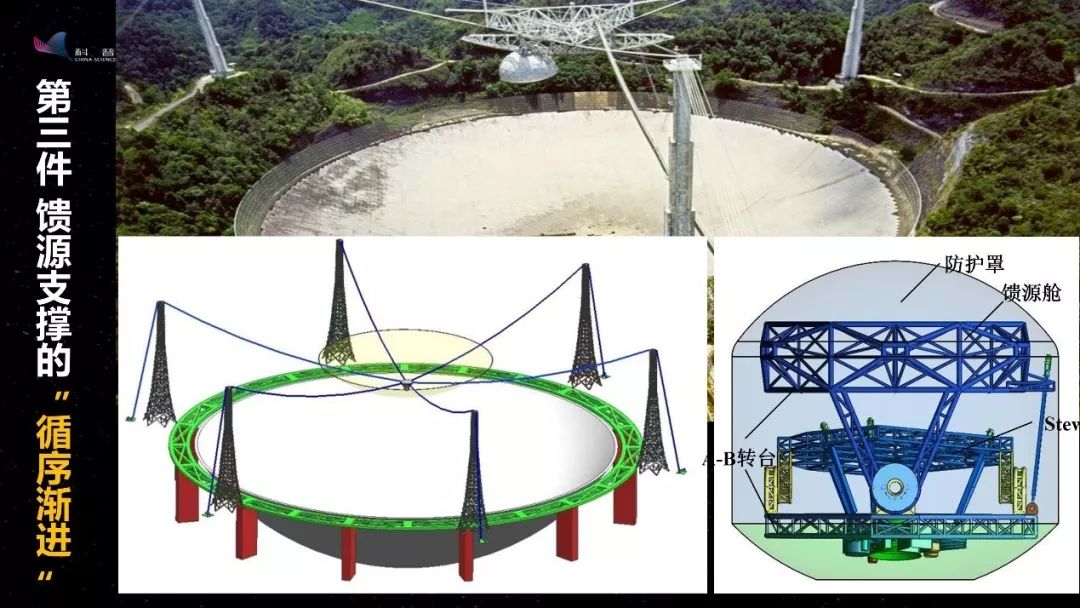

1972年,德国人把望远镜做到100米后,采用传统工作模式的望远镜至今还在100米左右的水平,由于受风载和自重等因素的限制,很难再有突破。Arecibo(阿雷西博射电望远镜)开拓了一种建造望远镜的新模式,但是巨大的平台也给它造成了很多困难,驻波和收光效率等等都受到一些影响。怎样建造更大口径的望远镜,就变成了一个非常重要的瓶颈——直到一个概念的出现,改变了这种状况,它与我们刚才提到的FAST有关。

是什么样的概念,使得FAST具备突破传统望远镜极限的能力呢?

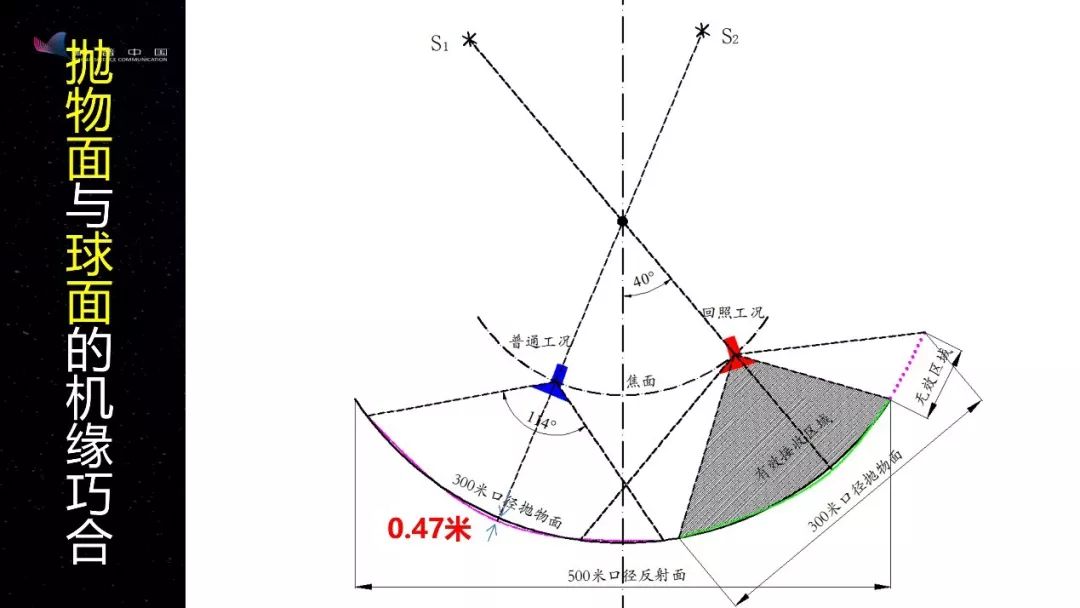

其实是 抛物面和球面之间的一个机缘巧合 。

一束平行光打过来,可以汇聚到焦点——这是只有抛物面才有的几何特性,所以传统望镜的工作反射面都是抛物面的形状。但抛物面跟球面到底有多大差距?过去的人没怎么关注。直到上个世纪,中国天文学家好奇地进行了计算,得到的结果出乎很多人的意料——一个300米的抛物面,只要选择合适的焦点,球面和抛物面偏离的最大距离只有0.47米,这0.47米就成为了一个重大突破方案的可能性。

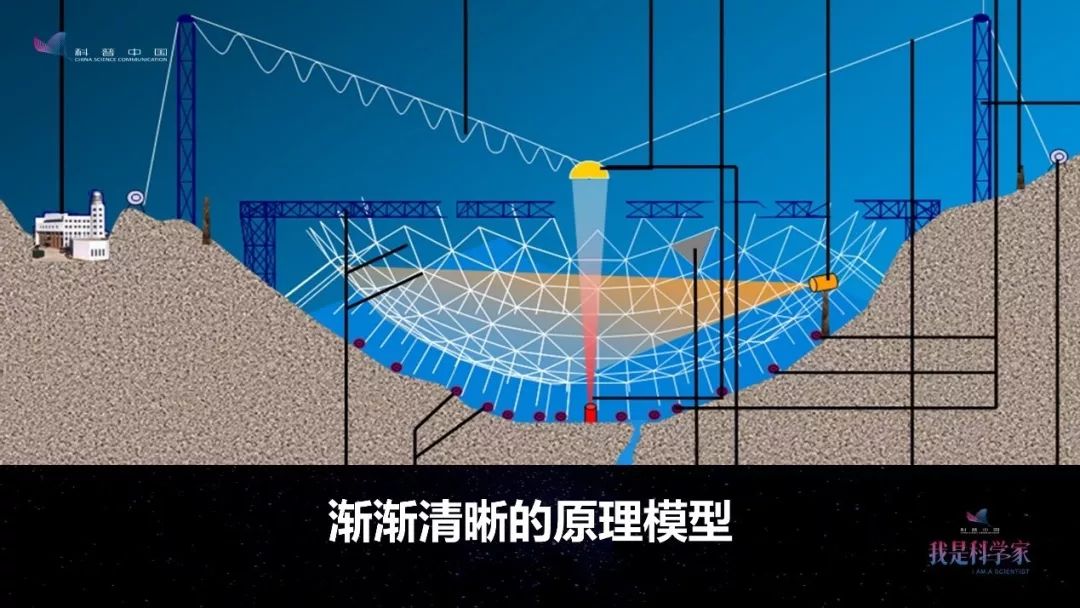

有了这个发现,我们就大概形成了一个方案:先建造一个基准球面,然后设置一群可以微微改变反射形状的微小驱动装置,这样就可以在它局部区域形成一个300米的抛物面。比如我们想观测S 2 圆,只需要在左下角形成一个抛物面;如果想观测S 1 圆,只需要在右下角形成一个抛物面。我们可以让抛物面在球面上运动,对天体进行跟踪,并进行扫描等等一些观测。那余下的问题就是,如何把接收机以正确姿态放在焦点的位置上。

要把这个概念真的做成一个望远镜,还有三件事要做——

第一件事,要选一个合适的台址 。首先,要找个天然的、这么大的洼坑,如果在平地上人工挖掘,几台望远镜的成本投入进去可能都不够;而且,这个地方要远离人口密集区域,因为天体信号非常暗弱,大量存在各种干扰源不利于观测;此外,不能有积水,同时还要有非常优良的地质条件——而所有这些因素都在贵州的喀斯特洼地上具备,这也是后来选这个地方做台址的主要原因。

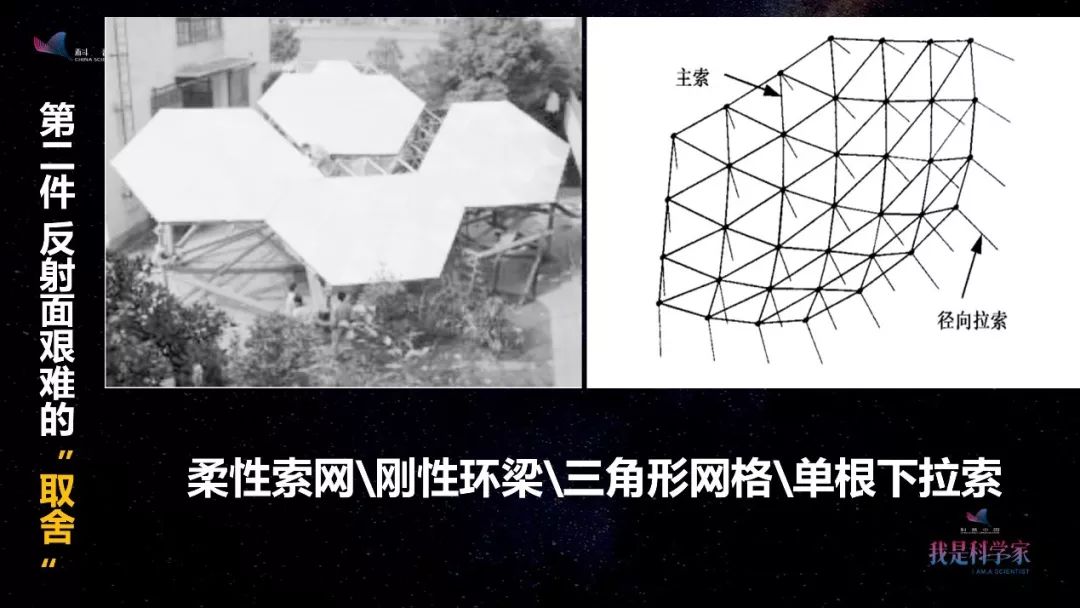

第二件事,实现球面到抛物面之间的变化 。现在大家去看FAST,可能会觉得本身就该如此——但事实上,建造过程中经历了很多很多变化。最早,我们想在洼地里布置2000多台促动器,促动器挂着面板进行变位,但是这种方式需要有大量的维修工作,很难解决。后来,就采用更清洁的方式,就是索网;其实中间还提过索联网机等等一些方案。索网到底是采用三角形网格,还是采用四边形网格?是挂在周围的山体上,还是单独做一个环形的支撑结构?控制索是一根还是选择三根?这一切的方案都需要精细的计算、分析和论证,最后才能确定。

最后一件事,就是怎么实现接收机的精准定位 。最早的Arecibo就提出一个方案:先做个大平台,然后再把接收机放在平台上进行运动、控制。但是,巨大平台有很多问题,比如天体的发出的电磁波是从正上方下来,所以它首先要把有效的电磁波挡掉一部分,望远镜的口径效率上很难实现;而且信号会在平台和反射面之间震荡形成驻波;另外还有一点,它附近还有机场,机场这种干扰信号经过平台之后也会进入到望远镜里,所以它抗干扰能力也比较弱。

我们就想,用什么方式来形成更好的方案呢?

最后FAST提出的概念,超乎想象。 它通过六根钢索控制一个30吨的馈源舱,这种方式可以实现精确定位,然后把接收机在放在舱里头 。但这个概念很难实现,而且通过六根钢索只能控制舱的位置,而接收机本身不仅仅需要控制位置,还要控制姿态,因为它的指向应该是主光轴的方向。六根钢索不足以实现整个馈源舱姿态的全部精确控制,所以在里边又做了套A-B轴机构辅助接收机进行姿态的控制。这么大一套柔性系统,它的跨度大概有600米,遇到风等某些因素会产生震动,怎么办?所以在它的下平台做一套Stewart平台,起到稳定的作用。这就形成了一个非常复杂的控制系统。所以,我们经常说FAST这个方案,只有天文学家敢想得出来;我们做工程的人很敢蛮想这些现象。

由此,FAST的原理模型也渐渐清晰了:一个近万根钢索编制成的柔性索网挂在一个500米口径的环梁上,有2000多个主索解点;每个主索解点下面放一个控制索,固定在地面促动器上,然后通过促动器控制就可以改变索网的形状——因为它是柔性的,所以可以在局部区域形成抛物面,而抛物面可以在整个球面上运动,进行跟踪、扫描等等工作。然后上面有六根钢索控制一个30吨的馈源舱——馈源舱比反射面高140米,舱内还有A-B轴和Stewart平台,让辅助接收机进行姿态的控制。这一套系统需要在140米高空,在200米尺度范围内通过六根绳子,把接收机的位置控制到10个毫米以内,是非常匪夷所思的一个精度控制。

(演讲嘉宾姜鹏:《FAST:贵州群山深处,中国天眼正在睁开》)

有了这个方案之后,FAST开始推动立项,在2011年开始建设。南先生(南仁东,曾任FAST工程首席科学家兼总工程师,2017年9月15日因病逝世)在世的时候说,他一生遇到的最好的一个问题,是来自一个外国友人:你知道500米有多大吗?他当时被问住了,因为500米在我们大多数人心里都是数字,很难真正体验它的尺寸。

我们有一些好奇的同事真的算了一下: 如果把FAST想成一口装满水的锅,全世界70亿人每人可以分四瓶矿泉水,够喝一天 。

其实我们知道,外国友人问南先生的问题,不是真的想问他有多大,而是善意地提醒:这件事情不一定会像想的那样顺利,一定存在想不到的问题——因为五百米的望远镜从来没有人做过。

结果这话很快就被验证了。

我们如火如荼地进行台址开挖的时候,一个差点让FAST毁于一旦的技术问题出现了,就是“ 索疲劳 ”问题。刚才提到,球面到抛物面变化是通过索网实现,所以它对疲劳系统要求极高,要求钢索能承受500兆帕应力——相当于传统规范的两倍还要多。

我们从市面上买了大概10根钢索进行实验,结果没有一根能满足要求,由此我们进行了一次大规模的钢索疲劳性能实验研究——可能也是建国以来、能查到资料范围内最大规模的一次索疲劳实验,因为索疲劳实验枯燥、耗时长,没有人愿意做。为了加快方案遴选,我们经常在全国不同的地方实验——比如北京、武汉、广西,都在进行。最后用了两年多的时间,把FAST最严重的一次技术风险给解决掉了。

还有一些匪夷所思的难题,比如“ 精度控制 ”。传统结构只关心两件事:美不美观,安不安全。对于FAST 500米的跨度来讲,差5毫米、50毫米,甚至差500毫米,视觉上都没法识别。它不会影响任何美观,但是会影响安全。而且,哪怕差几个毫米,天线效率都会大幅下降。所以我们做的所有结构的精度,都是超乎所思的。

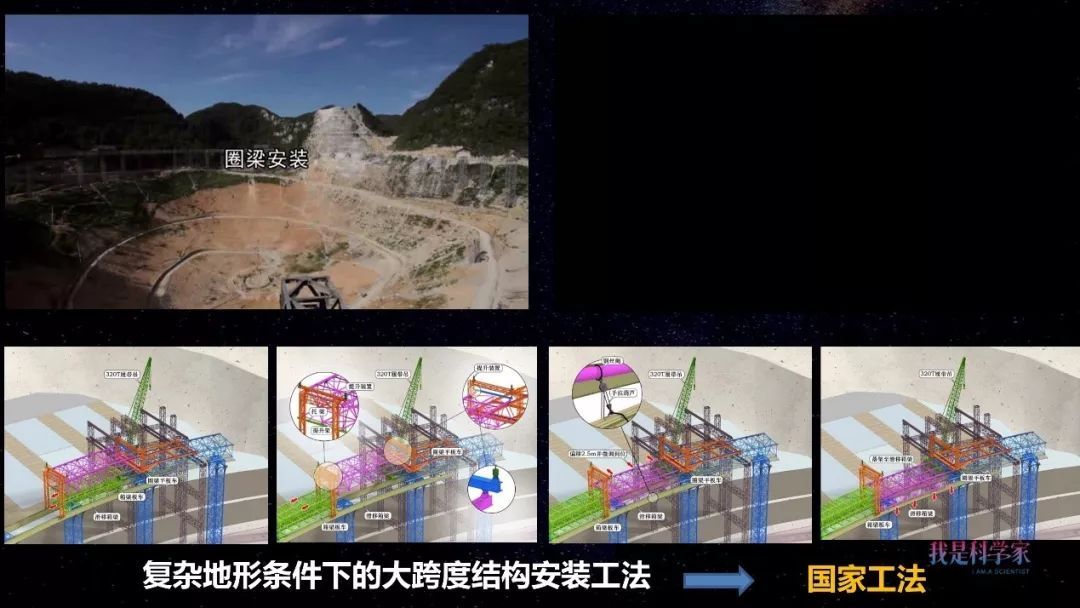

举个较直观的例子。在我们的望远镜底部,你会看到这样一排控制索:从一个角度看的话,是这样一排;但如果换个角度,就只有一根。这个是非常、非常匪夷所思的精度控制,你要是知道它的施工顺序的话,就更能体会它的难度。因为我们先做的是2000多台促动器的基础(图中黄色部分),然后再做500米口径的环梁,然后再把近万根钢索编织成索网,最后再把那根杆连上、把控制索连起来。500米的尺度下,视觉上能做到严丝合缝,我敢说这是一个工程的奇迹。

整个施工方式也都是专门的FAST设计方案,因为施工场地限制非常大,大型设备没法进。

FAST有一些不可思议的施工方式,现在都形成了国家工法 ——在施工技术领域,已经是顶级的荣誉了。比如环梁,要像搭积木一样,利用结构本身作为通道,一块一块地推进去。

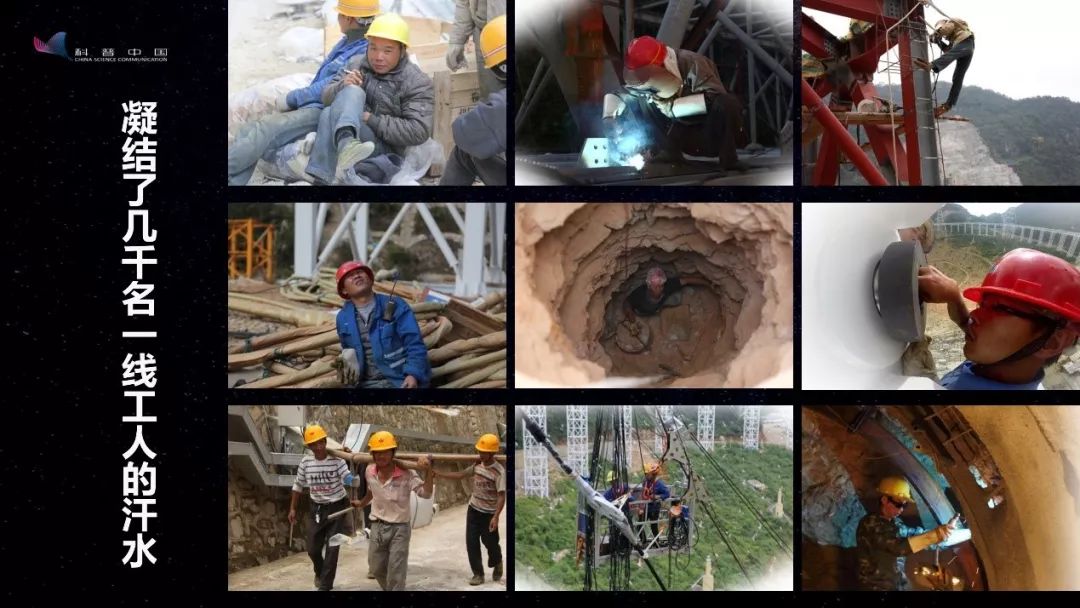

此外,所有的圈梁和馈源塔基础都是在半山腰或者悬崖峭壁上,所以只能用最原始的人工挖孔桩的施工方式。我们最深的人工挖孔桩大概是38米深,相当于十几层楼的高度,在下边呼吸都会觉得困难;而且有非常大的风险,比如踢一个石子下去都是致命的威胁。

还有索网的安装。因为没有场地,所以要在空中一根一根地散拼,1万多根钢索、2000多个界面,都是一个一个进行构架安装。而且这些索,每个尺寸都不一样,要么长短不一样,要么粗细不一样,规格大概有上千种,装错一根索网,就没办法成形。所以每个索都要做精细的安排,都打上二维码现场进行识别,避免出错。

最高的塔大概170多米,起重机也没法进,所以只能采用最原始的人工爬杆的方案,一根一根地进行拼装。

可以说,这个项目大概凝结了几千名一线工人的汗水。经常有外国人到这来,走一走,转一转,然后感叹:“ 只有你们中国能做到FAST ”。我想,这主要是跟这些一线工人们有关,而不是我们。

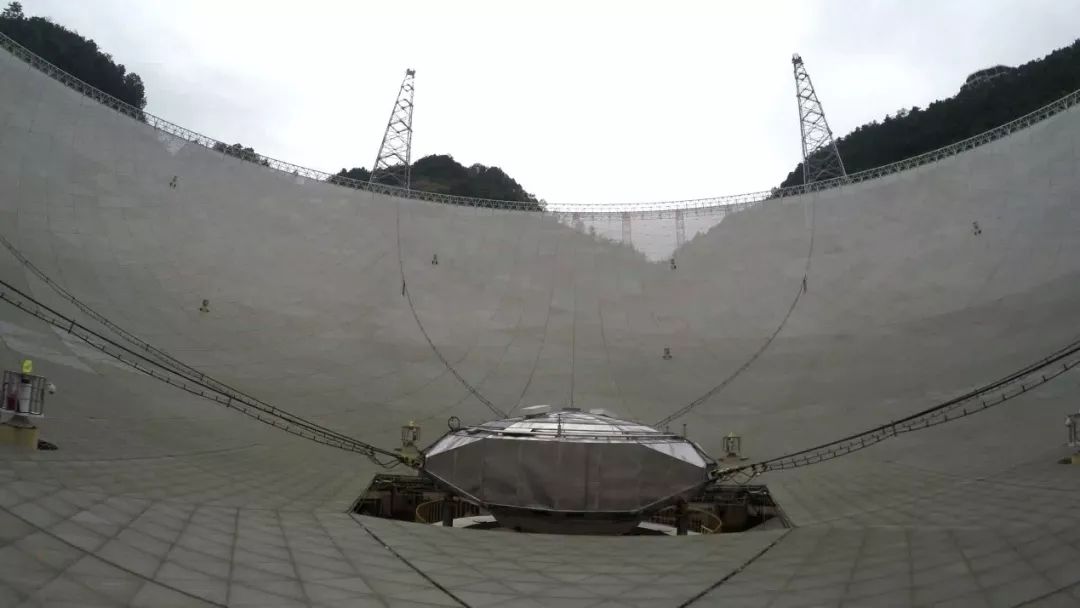

2016年9月20号,项目落成了,这是整体落成仪式上拍的一个照片。

但这远远不是结束,只是新一轮挑战的一个开始——更难的事情还在后面,那就是: 望远镜调试工作 。

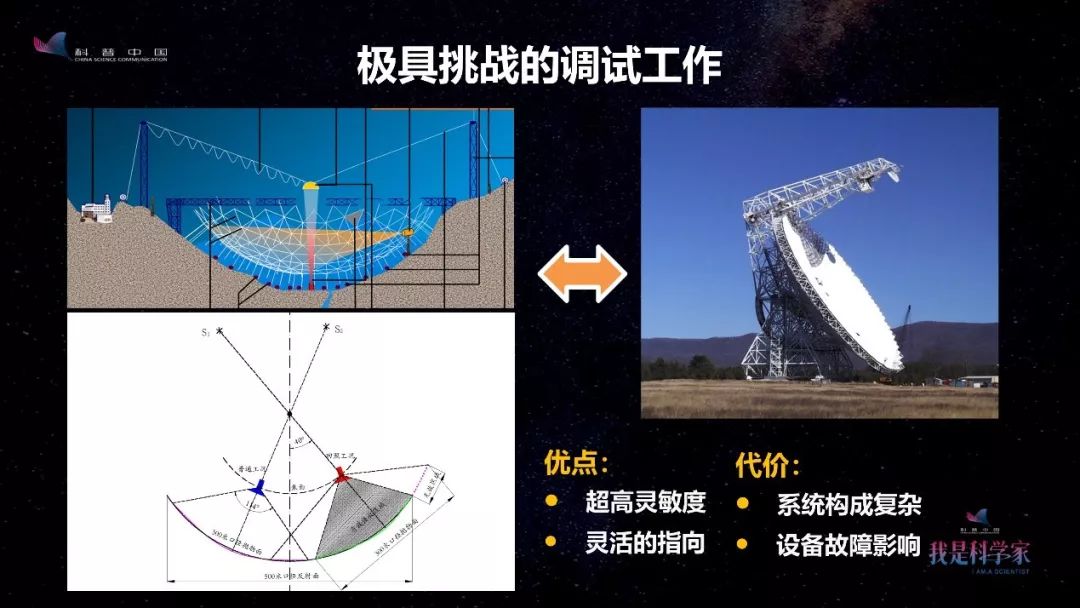

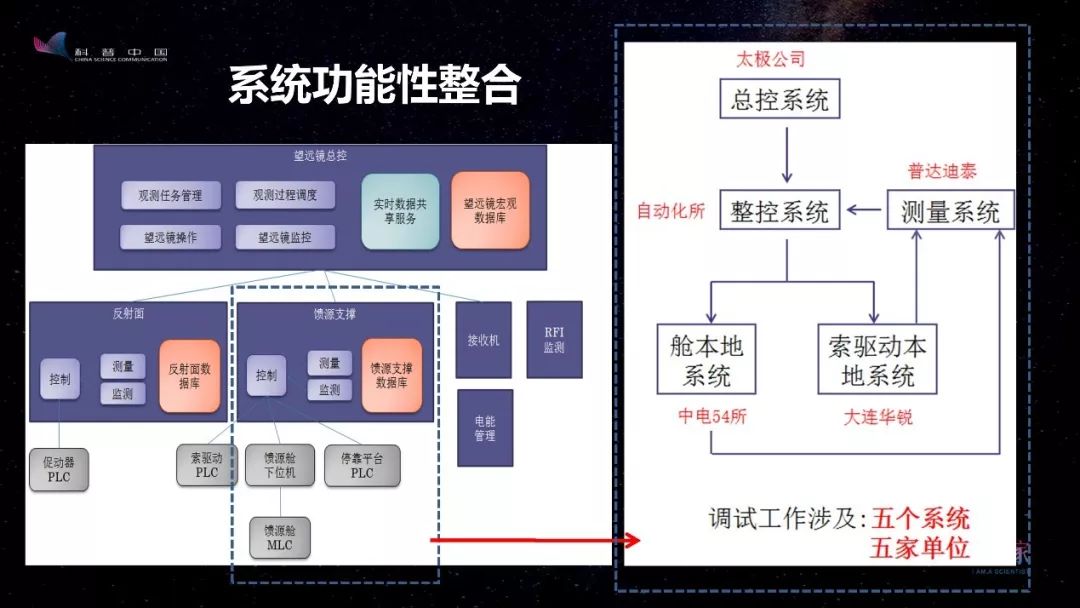

FAST采用全新设计理念建造了世界上最大的望远镜,它可以突破百米工程极限,实现前所未有的灵敏度,优势非常突出——但是,任何事情都有两面性,在取得一定优势的同时肯定要付出代价。传统望远镜一般只有两套驱动机构,一个自旋轴和一个俯仰轴,非常简单。但对于FAST来讲,光是反射面就需要2000台促动器协同控制,安全风险也很大,是从没有实现过的难度。

而且,我们还面临非常多的问题。

比如,右边这张图,控制系统大概分这样三部分,由一百多个参建方参与建设,加上科研支撑控制系统,又能分出五个子系统,而且这五个子系统又是由五家单位做的。怎么把他们各自负责的部分搭起来连到一块,是我们面临的非常困难的工作。后来我们干脆把所有东西都接过来,一行行代码亲自改,大概用了四个月左右,实现了馈源舱科研支撑系统第一次整体联调。

这就意味着望远镜和科研舱的功能调试实现了:反射面可以动了,馈源支撑系统也可以跟踪了。

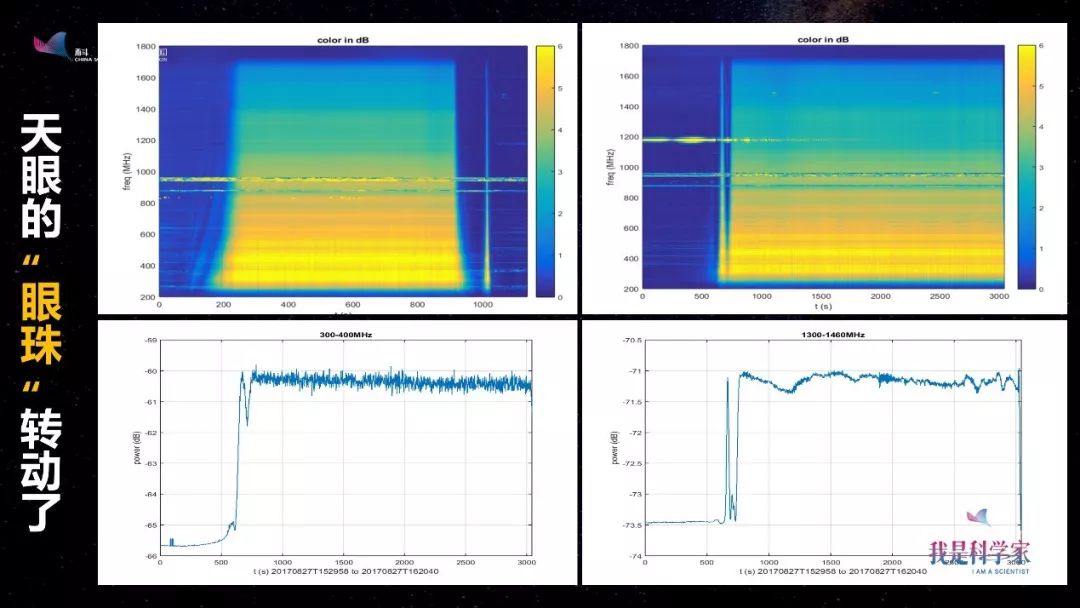

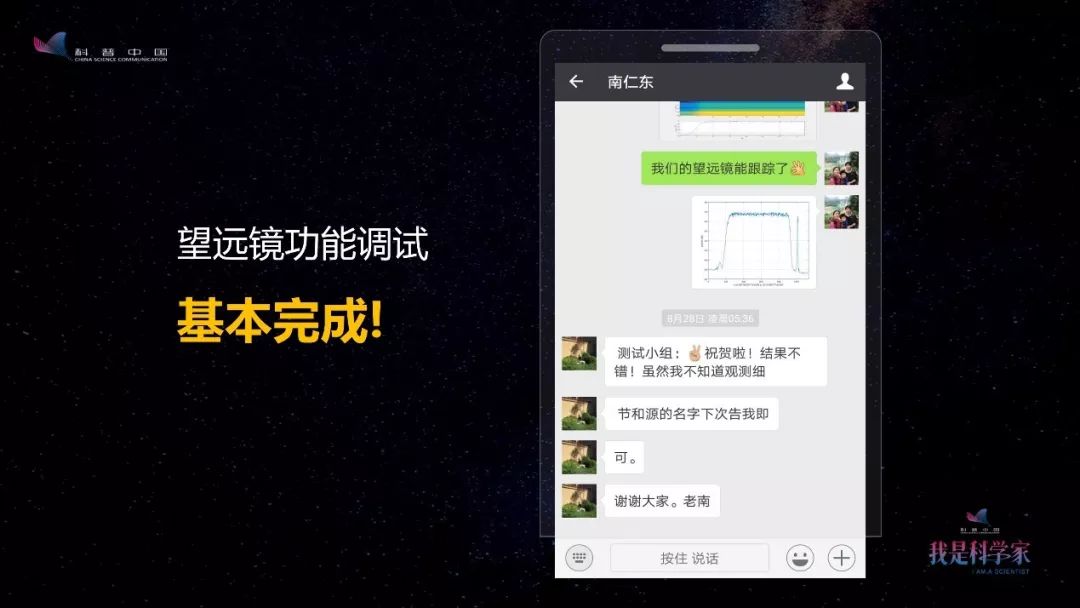

这是在 2017年8月27号,FAST第一次实现了对固定目标元的跟踪 。我们一次跟踪了10分钟,一次跟踪了40分钟。我们最担心的一件事就是望远镜能不能正常动起来——这个时候,有了答案。

当时,我给南先生发了一条微信,他非常高兴。其实那个时候他已经身体很不好了,这也是我跟他最后一次交流。

剩下的,就是怎么 实现望远镜的灵敏度 。其实只需要做两件事:

第一,能不能把抛物做得完美——抛物面越完美,平行的电磁波打到抛物面上就越能汇集到点上。

第二,能不能把接收机放到焦点的位置上——离焦点越近,收集的信号就越强。

但是这两件事,如何分解?比如反射面的精度,要把测量、控制、制作和安装这一系列精度分解到某一个可独立量化评估量,还要考虑技术方案能不能实现。整个过程是非常复杂的一个符号分解体系。

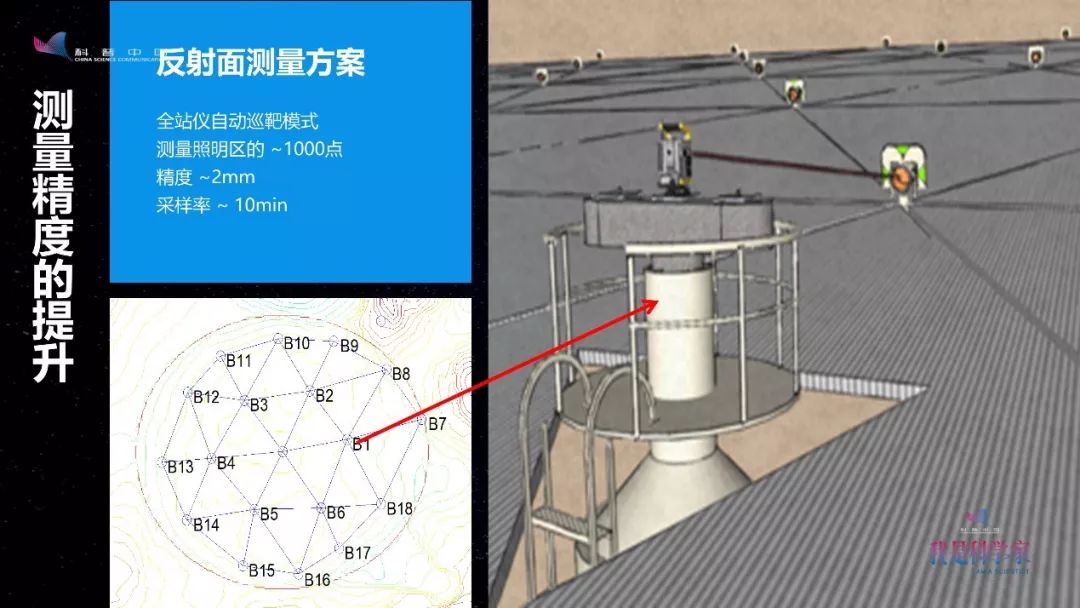

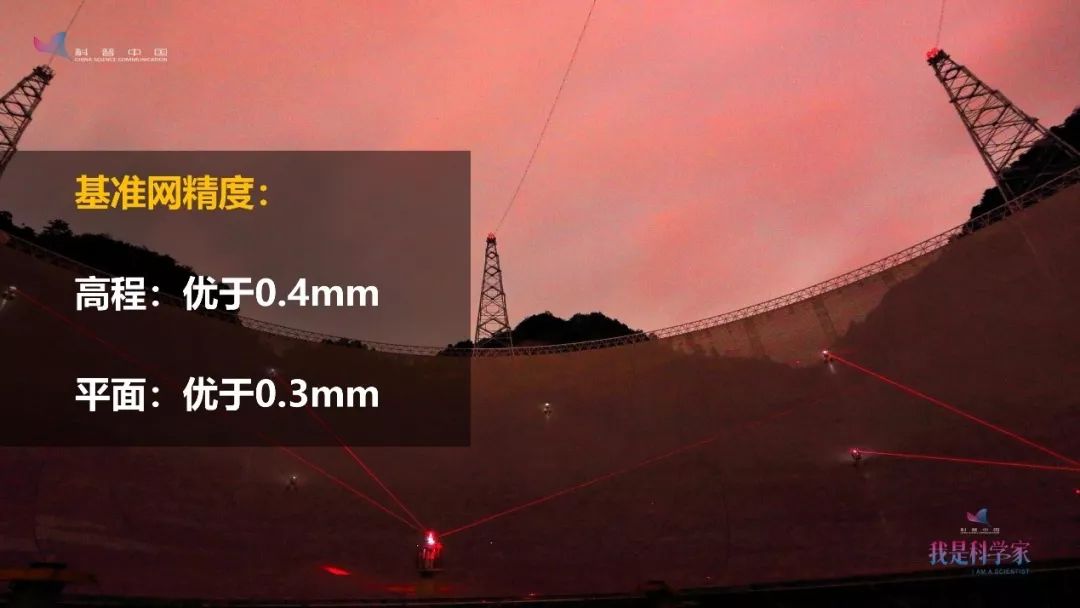

举例来说,我们现场测量采用全站仪,它是一个比较简单的商品成品设备,花二、三十万就可以买一台。但是全站仪只是个相对位置的测量设备,只能测量目标点跟仪器本身的相对位置;而想要知道目标点的绝对位置,得首先要知道仪器本身的绝对位置。我们在现场做了20多个基准站,但定位这些基准站是花钱也买不到的事情。

现场高差大概150米,人从底下走上去不会有任何感受;但事实上,之间的气压会有25毫帕的变化。光穿过不同密度介质会有折射,500米尺度下,气压变化导致的误差就会达到5到10个毫米。另外,所有全站仪都采用水准坐标系(也就是说,全站仪都指向地心的轴向方向),但在500米尺度下,会有夹角带来的20毫米左右误差,所以还要考虑地球的曲率。

经过半年左右的努力,我们发展了一套全新的测量技术,把测量精度最后做到1个毫米以内,是一个不太容易实现的水平。

有了这些工作之后,FAST的灵敏度显著提升。到现在为止,它的灵敏度可以达到2700平方米左右水平——相当于美国Arecibo(世界第二大望远镜)的三倍左右;相比GBT(绿湾射电天文望远镜)、Effersberg(埃菲尔斯伯格射电望远镜)等百米级的望远镜,FAST灵敏度大概是它们的十倍。 这也是中国建造设备第一次在灵敏度参数上达到了世界之最 。

现在,科学上也已经有首批科学成果了。

我们发现了很多脉冲星候选体,还探索到其他望远镜从未探测到的脉冲星现象——包括一些我们在去年2月份探测的毫秒脉冲星。毫秒脉冲星本来是费米望远镜在高能波段看到的,很多科学家都怀疑它可能是个脉冲星。Arecibo和Effersberg对这个源看了很久,都没有找到;但FAST用一个小时跟踪,就把这个脉冲星寻找到了。我们把观测到的参数反馈给Arecibo之后,他们也找到脉冲星了;然后又反馈给费米望远镜,他们对过去八、九年的数据进行折叠,最后也找到了。科学家对脉冲星的种类可能有一些新的定义,首批的科学成果已经发表在《中国科学》杂志上。

我们团队为这个项目投入了很多青春和汗水,南先生用最后的20年全力打造这台望远镜,我后来的第三代、第四代科学家也在成长,把我们至少十年的青春投入到这台望远镜,所以我们对这个设备有很多感触和感情——

首先,是不能忘记的初心 。我们要造的是一台好用的望远镜。我们不是只是做世界最大——要做最大很容易,满地铺,总能铺出世界最大。但如果要做成好用的望远镜,就是不同难度级别的挑战。

第二,也对未来有美好愿景 。我们期待望远镜做好之后,未来的科学家们能用好设备。我们也知道,重大的科学发现不仅仅取决于设备的优良性能,也不仅仅取决于科学家的敏锐洞察力,可能还需要一些运气。我们真心祝福他们有足够的运气,能产生一些重大原创发现。

第三,必须要接受现实 。我们是工程团队,尽管目前为止工程做得如火如荼,但未来的舞台中心一定属于科学家。我们也甘当绿叶,陪衬他们的光辉。我们工程团队就像铁打的营盘流水的兵,可能还会做其他的事情。

最后,我们也有一点奢求: 期待如果FAST能有一些重要的科学发现,希望大家还能记住这个大概100号人左右的团队,用了20多年的青春,最后铸就了中国利器。

谢谢大家。

(演讲嘉宾姜鹏:《FAST:贵州群山深处,中国天眼正在睁开》)

作者:姜鹏

编辑:吴欧、麦芽杨、凝音

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助