为什么我们会对一些谣言特别是食品健康的谣言感到恐慌呢?原来除了对科学知识的不了解,还有文化的影响,对身份的认知这些因素。浙江大学传媒与国际文化学院副教授汪凯跟大家分享科学谣言及其社会传播的故事。

汪凯演讲视频:

以下为汪凯演讲实录:

大家好,我是社会科学研究者。我关注的是,谣言在社会传播过程中间是如何产生的。

去年这个时候,《Science》杂志发表了一篇很重要的文章: 在社交媒体上,谣言比真消息要传播得更快、更广、更深 。

这其实是挺值得关注的一个话题。如果要给出一个简单粗暴的解释的话,在我看来,其实就是:谣言在很多时候,更容易跟人性的某些弱点相结合。

今天我不用数据,而是跟大家讲三个我亲历的、跟科学谣言有关的故事。

第一个是:念博士期间,我看到一则新闻,叫《荷兰科学家提出骇人假设 太阳六年后会爆炸?》。今天,可能大部分人会对这种新闻不屑一顾。毕竟这么大一个事儿,社交媒体上一定会有大批的科学家出来反驳——但2003年,我们还没有社交媒体。

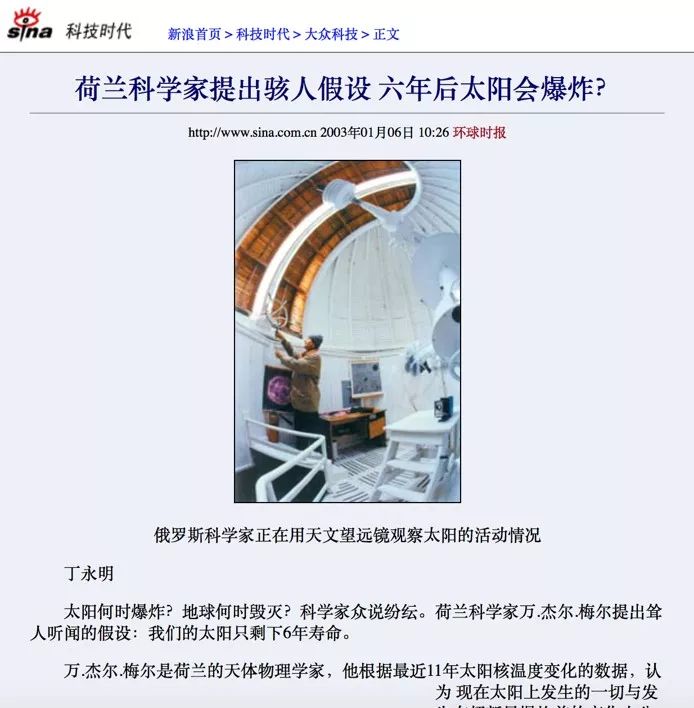

这则新闻最厉害的地方,在于做得有鼻子有眼:它有科学家,而且是不同消息来源的科学家;甚至还有我们媒体人经常讲的“多元消息来源”,能互相印证;还专门配了一幅图片,叫“俄罗斯科学家正在用天文望远镜观察太阳的活动情况”,看起来非常靠谱。而且《环球时报》是把它登在科学版上。

我当时正在为写博士论文而焦虑。看到这个消息后,既感到恐慌、又感到一丝放心——也许我就不用写了。当然后来,我还是本着一个传播学学生的求实精神去追索了消息的来源:我换了一些英文关键词搜索,又给我以前在美国学天文的一个朋友发了电子邮件。

最后证明,它就是编造的。始作俑者是美国的一份小报,它特别擅长编造“科学假新闻”。其实美国很多媒体都知道这份小报,但是《环球时报》不知道,就把它转到了科学版。我后来又看了一下雅虎,雅虎把它转在了娱乐版上。

这个消息,听起来可能很可笑。但是问题在哪里?

我们可以注意到, 科学谣言、伪科学、或者是科学假新闻 ——我在这里没有仔细地区分这三个概念——它们虽然有点不一样,但其实都有一个共同的特点,就是: 盗用科学的修辞,冒充科学的权威 。

所以我觉得,如果大家接受的仅仅是零碎的科学知识,仅仅是把科学当成一种有力量的权威而加以接受的话,那么很多时候,伪科学同样可以盗用科学的修辞去塑造这种权威。

上图就是高仿版科学报道的文本,使用了一系列“超新星”等等看起来非常科学的词汇。

第二个例子,跟黑洞的图片有关。事实上,几年之前有一个关于黑洞的假新闻——其实不能讲是假新闻,而是一个在传播过程中不断让人感到震惊和充满戏剧性的谣言。

其实最早,新闻来源于NASA发布的一个通知。开头的时候,它没有说究竟发现了什么,只是说将要发布一个“令人惊讶的消息”,或者说“令科学家感到惊讶的消息”。这个消息在社交媒体、大众媒体之间不断传播后,就逐步演变成了我们看到的版本,叫“NASA将发布足以令全人类震惊的消息”。

事实上,NASA发布的这个消息是什么?是科学家第一次发现了一个由人类亲眼看着长大、成长了31年的黑洞。而且这个黑洞,距离人类、距离地球很近,只有5000万光年。

大家一定不会觉得这个消息有什么神奇的地方。所以这里面也涉及到,科学家和普通人对科学发现的评价是持有不同的标准的。我们普通人更关注的,其实是科学发现中那些新奇的、有人情味的研究;甚至是负面的、造成恐惧的那些部分。

所以,这则新闻之所以被传播成 “足以令全人类震惊的消息”,从我们做新闻生产的人来看,是因为它具备了成为一个爆炸性新闻所有“新闻价值”的要素:比如说负面性,与NASA发布的显著相关性,新奇性等等。

媒体人很多时候会使用一些经验性的话语,来概括非常具有传播效应的新闻。经常有这样的一些话,比如“狗咬人不是新闻,人咬狗才是新闻”,“我们报道飞机失事,但我们不报道没有失事的飞机”,还有“坏消息是好新闻(Bad news is good news)”。

所以, 社会传播过程中,“真”其实不是人们传播信息的唯一标准 。甚至在我看来,它可能都不是最重要的标准——人们不会仅仅因为“真”而去传播一个东西。但“新闻价值”,其实也不仅仅是新闻行业的经营标准——很多时候,它也是普罗大众在信息交流中间的人性标准。

下面,大家可以做个小测试:这三位科学家,各位认识谁?

先说中间这位,大家可能都认识,霍金(Stephen William Hawking),因为他太具有特征性了。左边那位,大家认识吗?纳什(John Nash),只有少数人会知道。如果我提到《美丽心灵》那部电影的话,也许很多人能回想起来:博弈论里“纳什均衡”的提出者,也是诺贝尔奖获得者。

最右边这位,我不知道哪些朋友可能会认识。这位叫爱德华·威滕(Edward Witten),他是一位物理学家,同时也是一位数学家,是数学“菲尔兹奖”的获得者。

我查了一些资料,他是当今最有影响力的物理学家(用评价学者科学成果影响力的H因子来讲,他在当今物理学家中间是最高的),也被称为当代“弦理论”的领军人物。

有一年,他们一起来中国参加“国际数学家大会”。但是媒体上大家能看到的、经常提及名的,最主要是霍金,偶尔也有纳什,不会有多少媒体会提到爱德华·威滕。

为什么,难道他不重要吗?

不,他同样重要。

问题在哪儿?他太正常了。他没有那些可以被媒体抓住、作为吸引眼球的人性化的东西。当然我这里不是说媒体不该传播纳什或者是霍金,只是说, 媒体跟“科学共同体”判断科学的标准,很多时候是不一样的。而这种标准的差异,会导致科学发现、科学成果,在社会传播的过程中间被误解 。

第三个谣言,就是我参与的跟转基因科普有关的一个研究项目。我看到社交媒体中间,有很多关于转基因的新闻——或者说不能讲新闻,关于转基因的信息。它谣言的程度,让人匪夷所思。

比如说,“转基因食物是某些西方国家制造出来,让中国人‘亡国灭种’的武器”,这个谣言挺有代表性的。还有一类来自养生的角度,“转基因食物是反自然的科技”。甚至会跟社会阶层的分化结合起来,“转基因食品是用于喂养穷人的,而富人不会吃转基因食品”。

所以转基因食物在社会中产生的“复杂的话语呈现”是我感兴趣的话题: 为什么关于转基因食物的谣言如此之多、如此之复杂?我觉得,很大程度跟文化有关 。

从营养学的角度来看,食物是供给我们营养的东西;但是对于人类学家,食物也是一个文化体系:它承载着我们的情感、记忆、社会交往等等,很多东西。

前两年,《舌尖上的中国》和《风味人间》的热播,绝对不会仅仅是因为大家觉得它们呈现了美味——那还不如我们亲自去吃一顿。而是说在里面,承载了很多记忆和情感。所以,有人甚至会夸张地说“人如其食”、“告诉我你吃些什么,我就能够说出你是一个什么样的人”。

从深层次看, 食物跟“自我认同”有关 。所以这也可以解释,为什么在转基因食物的谣言中,我们会把转基因跟非转基因的差异,跟很多其他的对立关联起来——包括中国跟西方、穷人跟富人、反自然的跟遵循自然的、合理的跟不合理的——形成一种新的、更为复杂的反转基因话语。

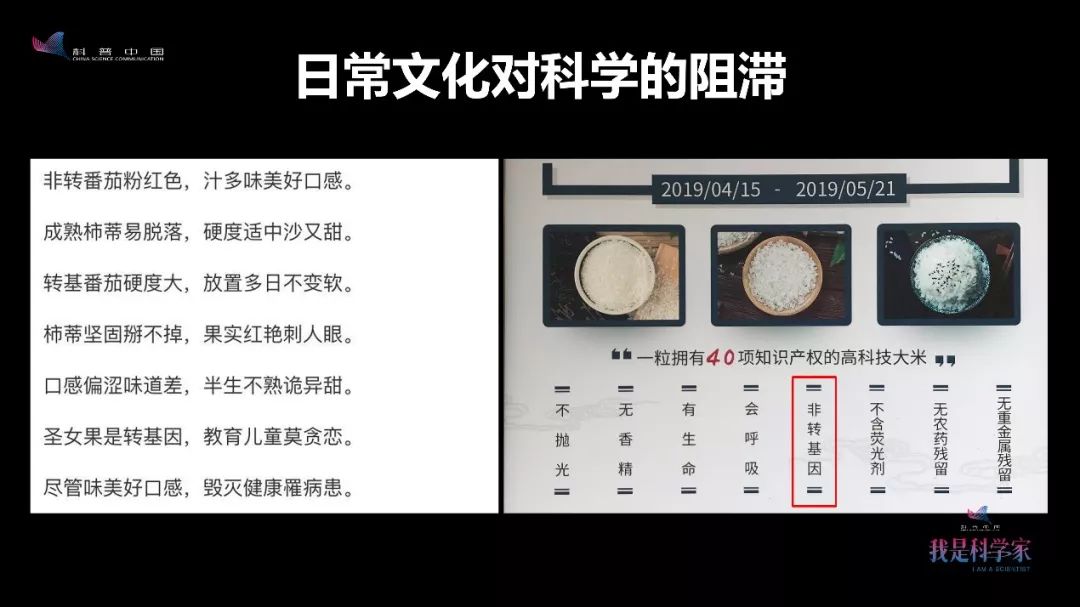

转基因食物的谣言的产生,还在于饮食是一种“日常文化”,而科学关于转基因的种种言说,更多作为一种“书面文化”来呈现。显然对普通人来讲,书面文化没有日常文化更有影响力。

“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”——但问题是,我们不是那么“躬行”的。我们看到的、大部分人接受的,更多的是这样一些东西——

左边这张图,是我在网上搜的一段顺口溜,教人们怎么去挑非转基因的食物——其中不一定每句话都直接反转基因,但是教给你的实践,长期以来让你形成了一个观念,就是“我得挑非转基因的食物”。

右边那张图,是我在超市门口,随便拍了一张大米公司推销大米的广告,讲了一系列大米多么好,有各种各样的优点——包括有生命、会呼吸,下面一个接的就是“非转基因”。像这种修辞联系在一起,会告诉你一个观念,好像非转基因大米就没有生命、也不会呼吸一样。

受到此类日常文化的影响,再跟很多其他东西联系起来,人们就会形成这样一种错误的观念。所以我们能理解,日常文化对科学、书面文化的阻滞性作用。

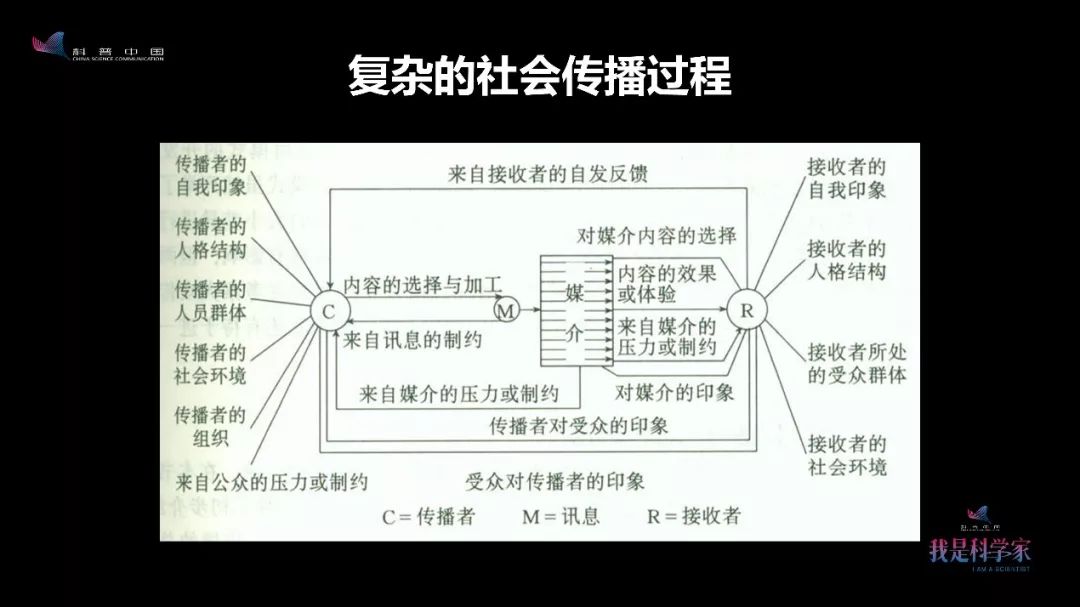

我作为一个传播学专业的人,好不容易找到一张把所有的社会影响因素都画进去的传播过程图。所以传播,实际上是一个非常复杂的社会过程,是在一个特定的、社会与文化的情境中间,其中有我们“并不时时都是理性的”选择与加工。传播和受众构成一个反复互动、并且中间有噪音的循环。

从这个意义上讲,我作为一个社会科学研究者,能理解为什么科学家有时候很着急。他们会觉得,“为什么我们讲的是真理,但是你们却不相信”。

原因就在于,科学研究的过程是非常理性的,它在特定共同体的边界内,受到一系列规范、价值和方法的制约。所以科学研究,可以用竺可桢先生那句话来概括,叫“ 只问是非,不计利害 ”——我只问在真理意义上它是对还是错,而不考虑对于所有人来讲,功利为何。

但是在社会过程中间,我们经常会体会到另外一种说法,其实就是挪用了王国维先生评价西方哲学两个不同的路径的话语:“ 可信者不可爱,可爱者不可信 ”——从理性上觉得是对的东西,但感情上觉得是很难亲近的;在感情上很容易亲近的东西,可能有很多科学证明其实是有问题的。

是非与利害之间,可信与可爱之间,实际上体现了科学研究中“纯粹理性”(至少可以说“高度理性”)的过程,与社会传播过程中复杂的、加入了各种各样其他因素的传播过程之间的差异。

所以从这个角度来看,谣言很多时候是可以被理解的。我要说, 不一定是谣言带来了恐惧,而更可能是恐惧产生了谣言;也不一定是谣言带来了混乱,而可能是混乱产生了谣言 。

有很多研究者都指出来,其实谣言对于个人来讲,有一种“ 精神口香糖 ”的功能:当你在信息非常匮乏的时候,有时候可以替你缓解焦虑;而对于群体来讲,很多时候在混乱期,谣言也是沟通信息的一个媒介。

不妨回想一下,像2003年的SARS期间,在缺乏信息的公开和充分供应的时候,就产生了各种各样关于SARS的谣言——以至于我们很多人都跑到超市里去抢大米和白醋,还有板蓝根。所以,其实可以理解为什么在社会传播过程中间会产生谣言。

既然如此的话,我们能够为“减少谣言”做些什么?

首先,当然是辟谣,很多机构、媒体都在做这样的一些工作。但如果提一点不一样的东西的话,从长远来看, 与其忙于扑杀谣言或者是惩治造谣传谣者,我们不如去改善产生谣言的文化土壤 。

第一个, 我们可以去增加高质量的科学信息的供应 。有一个比较古老的“真理的自由市场”的一个假说:你只要让真理参与到意见的自由市场中,在自由而公开的斗争中,它迟早能够战胜那些谬误的意见而存留下来。

我个人非常认同这句话。但是由于涉及到很长的时间,你可能也没有办法去做实证的检测。但从历史经验来看,封杀一个自由的思想市场和言论市场,只会造成更大的恶果。所以,如果很难禁止,那么不妨就让更多的、更好的科学信息去参与市场中间自由而公开的斗争。

而且很多时候,我们并不是从书面接受真理的——我们需要首先有谬误,然后用真理来修正,才能够更好地去接受真理。

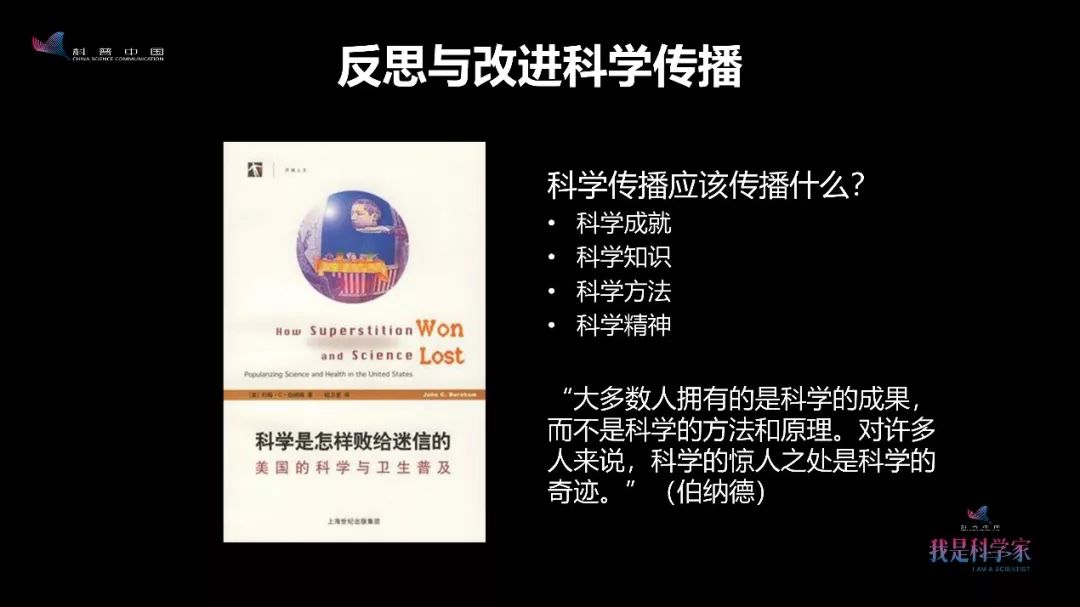

第二个, 我们(尤其是科普人)也应该反思与改进科学传播 。很多时候,我们会看到,政治宣传者们会为了政治而去宣扬科学和科学的伟大成就;商人可能利用科学的权威和力量去推销产品。而对于很多科普人来讲,他们所介绍的也都局限于科学知识的范畴。

在我看来,科学传播可能更多的需要帮助人们去完善他们对科学方法和科学精神的理解。美国学者伯纳姆(John C. Burnham)考察了美国的科学与卫生普及的过程,他发现,实际上大多数人拥有的都是科学成果,而不是科学的方法和原理。

所以从这个意义上来讲,对于大部分现代人,科学是作为一种有力量、而不是科学精神的形象被接受的。

第三个, 还有一个科学与人文的对话问题 。

其实这个议题被凸显出来,是1959年C.P.斯诺(C. P. Snow)在剑桥的一个演讲。他当时提到,20世纪是科学急剧地介入到人们生活中的一个世纪。但是在当时的英国社会,普遍存在的情况是:很多人文学者们没有办法去理解科学,对科学的成就一无所知;而那些科学家们也不屑于去了解人文。所以他认为这造成了两种文化之间的割裂。

那么此种现象,在今天是否存在?我个人认为依然是存在的,而且很多时候可能更严重了。今天很多科学的发展已经远远地超过20世纪中叶,我举几个例子,比如说基因技术、人工智能。这些科技成果,实际上已经不仅仅是社会影响问题了,还影响到我们关于人类本性的看法。

所以我的理解是,在今天我们可能更需要人文与科学之间的深刻对话。我在想,如果说没有科学的世界,是一个蒙昧的世界的话,那么,只有科学的世界,它可能也是一个冰冷的世界。

谢谢大家。

(演讲嘉宾汪凯:《 “不信谣、不传谣”——为什么说起来容易做起来难? 》)

作者:汪凯

编辑:麦芽杨、凝音

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助