随着经济的发展,人民生活水平的提高,医疗条件的改善,世界各国人口的平均寿命都有不同程度的增长,人口结构呈老龄化趋势。

当前我国已进入人口老龄化社会,面临着人口老龄化带来的严峻挑战。

如何防控老龄化带来的慢性疾病,如心脏代谢相关疾病(糖尿病,中风,心肌梗死等),已成为我国疾病防治的重中之重。

近日,《Lancet》子刊《Lancet Diabetes & Endocrinology》在线发表了1982-2012年中国成人膳食变迁及其相关的心脏代谢相关疾病负担研究的结果[1]。该研究由中国疾病预防控制中心营养与健康所[2]与美国哈佛大学公共卫生学院的研究团队共同合作完成的。

该研究是一项以人群为基础的全国性横断面研究(cross-sectional population-based study),累计收集了204,802名20岁及以上成人的数据,包括了1982、1992、2002和2010-2012年中国国家营养调查(China National Nutrition Surveys, CNNS)的全部数据,以及身高、体重和血压。

研究通过计算人群归因分数(Population Attributable Fraction, PAF)来估计12个饮食因素(dietary factors)的次优摄入量(suboptimal intake:非最优摄入量)对心脏代谢相关疾病(糖尿病,中风,心肌梗死等)死亡率的影响;结合中国人口增长和老龄化的时间趋势分析,描述了过去30年间中国居民的膳食变迁(dietary transition)。

研究发现,30年间中国人群的膳食质量在很多方面有所改善,但现今的膳食结构仍不理想。研究同时指出,不良的膳食质量与心脏病、中风和2型糖尿病导致的死亡显著关联。该研究强调,需采取公共卫生营养和政策策略来改善中国的饮食质量。

具体结果如下:

1

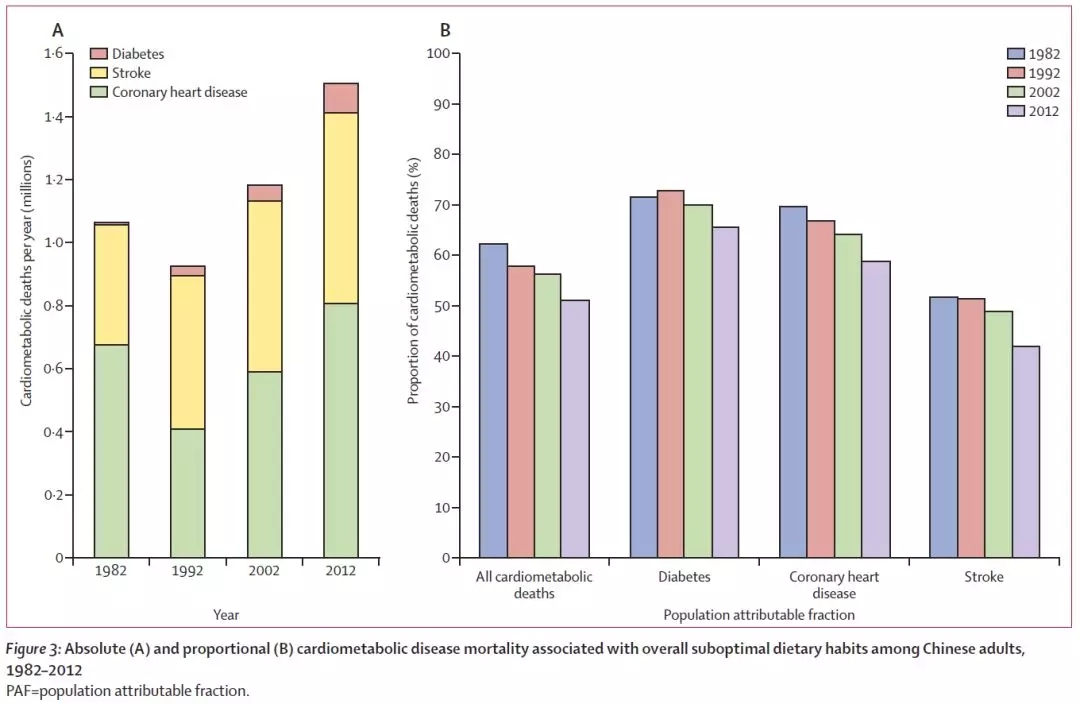

1982年中国心脏代谢相关疾病(糖尿病、中风、心肌梗死等)死亡人数为107万人,1992年为93万人,2002年为118万人,2010-2012年为151万人,分别占各自当年总死亡率的21.6%、16.6%、17.6%和20.8%。

2

从1982-2012年,中国人群的膳食质量在很多方面得到改善,包括omega-3脂肪酸、水果、坚果和多不饱和脂肪酸的增加,食盐和精制谷物摄入量的减少。然而,目前这些饮食因素的消费模式仍不是最理想的。同一时期,中国人的饮食经历了快速西化,包括蔬菜和全谷类食物减少,红肉、加工肉、含糖饮料和饱和脂肪增加。

3

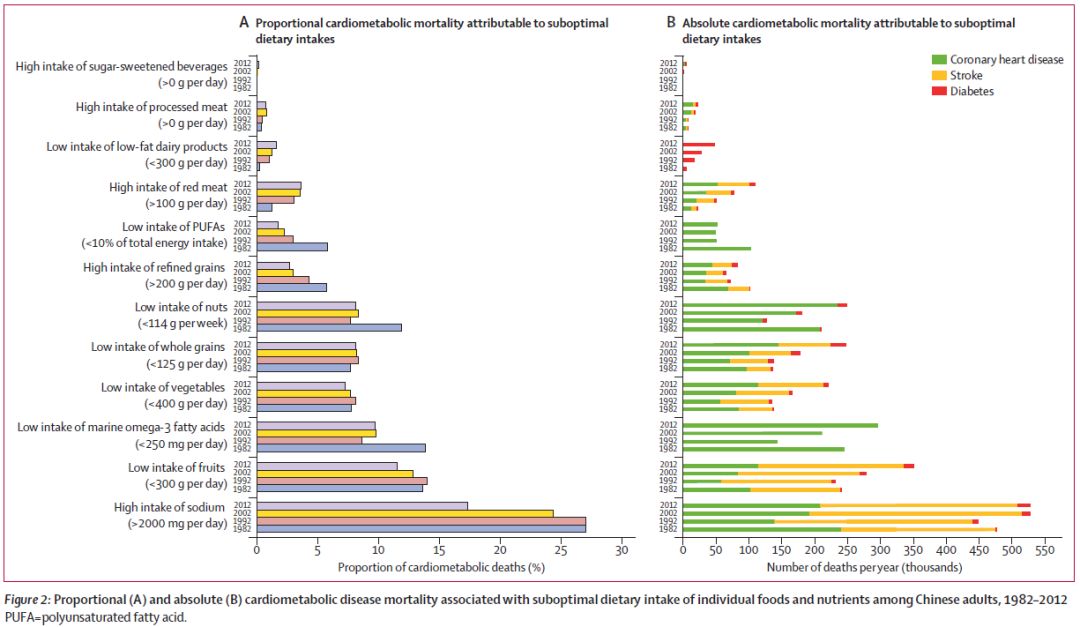

在研究所涉及的12种饮食因素中,在2010-2012年间,归因于高钠摄入量(17.3%)、低水果摄入量(11.5%)和低海洋omega-3脂肪酸(9.7%)的心脏代谢死亡人数最多,死亡率占比最大。

4

饮食因素对心脏代谢相关疾病死亡率的人群归因分数(PAF)有所下降:由12个饮食因素组合估计的对心脏代谢相关疾病死亡率的整体PAF从1982年的62.2%下降到2012 年的51.0%(相当于死亡总数降低了20.8%)。

5

伴随着总人口的增加和人口的老龄化,次优饮食(suboptimal dietary pattern)导致的心脏代谢相关疾病死亡人数在逐渐增加。

6

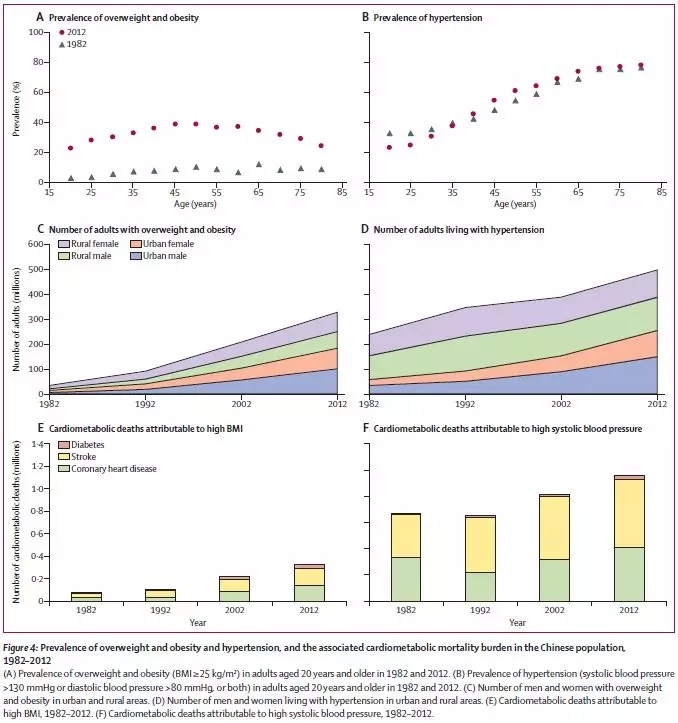

1982-2012年的30年间,体质量指数BMI整体增长了2.8 kg/m2、收缩压增加了8 mmHg,2012年估计33万例心脏代谢相关疾病所致死亡与超重有关,111万例心脏代谢相关疾病死亡与高血压有关。

本研究的优势 1 首次利用覆盖全国27个省的营养调查数据,基于比较风险评估的方法,分析心脏代谢相关疾病死亡率与膳食结构的相关性。 2 首次结合人口老龄化和人口增长特点,进行心脏代谢性疾病负担的时间趋势分析。研究不仅综合利用了1980、1990、2000和2010年中国人口普查数据,还综合考虑了年龄、性别,以及城市或乡村居民等人口学因素,并在统计学模型中进行调整分析。 3 利用了全国心脏代谢性疾病数据和全国的饮食摄入的数据,其结果具有较好的代表性,是可适用于中国成年人的第一份研究报告。 本研究的局限性 1 危险因素对心脏代谢性疾病的病因学影响主要源于对西方人群的系统综述研究,但是,系统综述中所涉及的观察性研究调整了潜在的混在因素,因此,该研究所报道的关联性是可以阐明饮食与心脏代谢性疾病潜在的生理学机制的,并且这一机制在不同人群中是相似的。当然,还需要将来更多的基于亚洲人群的研究结果进行补充。 2 由于心脏代谢性疾病死亡率的估计是基于个体危险因素理论上的理想水平,并结合了系统综述中队列研究估算出的每一个因素的效应量计算出来的。因此基于比较风险评估模型得出的估算结果,并不能证明这些饮食因素的改变可以如我们原本估计的那样降低心脏代谢性疾病的死亡风险。 3 由于对饮食摄入的估计主要基于连续3天24小时膳食回顾法,测量误差不可避免。为降低测量误差,该研究利用stratum-specific mean估算摄入量,并且调整了总的能量摄入这一因素。 4 死亡证明由医生根据现有信息判断签署的,可能存在潜在偏倚,尤其是对发生在医院外的死亡病例,此偏倚的发生可能会使得对心脏代谢性疾病死亡人数的估计并不准确。 5 没有根据地区差异来探究饮食因素和心脏代谢性疾病两者之间的关系,未来还需要更多的研究去挖掘。 本期关键词 人群归因分数/分值 人群归因分数/分值(Population Attributable Fraction, PAF):在某一人群的特定时期内,如果消除或者预防某(些)确定的危险因素后(同时其它危险因素在人群中的暴露分布保持不变),所获得的人群中疾病发生风险降低的比例(the fraction of all cases of a particular disease or other adverse condition in a population that is attributable to a specific exposure)[3]。 PAF是一个重要的流行病学指标,且广泛应用于评估一种暴露在人群中所造成的公共卫生影响。公式为PAF=(O-E)/O, 其中O(Observed)和E(Expected)分别代表实际观察到的病例数和没有暴露时的期望病例数[4]。 在此概念中应该注意的是: (1)消除或预防的暴露因素与疾病的发生之间确定存在因果关联(causal association),该暴露因素是疾病发生的一个(些)组分病因(component causes); (2)消除或预防某(些)确定的危险因素时,疾病的其它危险因素在人群中的分布或暴露率保持不变; (3)PAF不仅可以估计消除或预防单一危险因素的情况,也可以估计一些危险因素同时消除或预防后对疾病发生风险的影响。 参考文献 1.He Y, Li Y, Yang X, et al. The dietary transition and its association with cardiometabolic mortality among Chinese adults, 1982–2012: a cross-sectional population-based study. Lancet Diabetes & Endocrinology, Available online 10 May 2019 (In press). 2.ChinaCDC. http://www.chinacdc.cn/gwxx/201905/t20190520_202533.html. 2019. 3.Mansournia MA, Altman DG. Population attributable fraction. BMJ 2018; 360: k757. 4.WHO. https://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/metrics_paf/en/. 本期嘉宾 赵楠 环境流行病学,美国耶鲁大学哲学博士,公共卫生硕士,天津医科大学临床医学学士,北京协和医院-中心实验室-统计与生信平台。 北京协和医院-中心实验室-统计与生信平台基于循证医学、医学统计学、临床流行病学、生物信息学理论与前沿技术,在院内外开展方法学咨询服务与大数据分析技术支持。从疾病的病因、诊断、治疗、预后多角度开展临床研究,为疾病预防、早期干预、新药和新治疗方法的临床应用提供科学的证据支持,促进转化医学发展与科研成果转化。 欢迎有兴趣的同道与我们联系,联系方式:pumchstat@126.com 栏目策划 吴志宏 北京协和医院骨科教授、博导、中心实验室副主任、实验动物管理委员会主任、骨骼畸形的遗传学研究北京市重点实验室副主任、北京市生物医学工程高精尖中心学术委员会委员、医工整合联盟副理事长、中华医学会骨科分会基础学组委员。

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助