土壤潜移斜坡表层的岩土,在重力的作用下会沿斜坡向下方缓慢移动,经实测山坡的坡角为33°时,其土体蠕移速度为0.02mm/a。

蠕移的速度虽小,但其累积的效果却很显著,常造成斜坡表面各种物体的变形破坏,如电线杆、土墙倾倒,铁路、公路扭曲,树木歪斜等。

土壤潜移是指湿土壤向山下缓慢移动。属于缓慢块体运动的一种。急剧的块体运动常常形成山体崩塌、泥石流等自然灾害,对人类的干扰和破坏极为严重。

简介

潜移或蠕动为砂土表层或地面岩层沿着地面的坡度连续而缓慢的向下坡流动。因为进行迟缓,只有根据地面的 表征,如插在表层中倾斜的电杆和树木等可以间接推断这个运动的存在,此外就不易察觉这种运动的进行。有时由于接近地面处的岩层倾角的向相反方向倒转,也可以证明。由于潜移所含物质的不同可以分为岩石潜移、岩锥潜移与土壤潜移。1

特点

土壤潜移是湿土壤长期缓慢地向坡下移动的过程。它具有如下特点:

①运动速率极为缓慢,每年几毫米至几厘米。

②移动体与不动体间不存在明显的滑动面,两者间的形变量和移动量是渐变过渡的。

③潜移的发生除重力、物性等内在因素外,地下水起了润滑剂的作用,因而主要发育于温湿气候区和寒湿气候区。

作用机制

土壤潜移的外部原因主要是温度及湿度的变化。

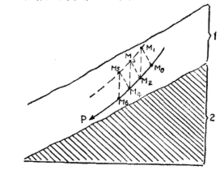

如图所示,在寒湿地区土层中的任一质点M0因冰冻膨胀而垂直斜坡面移动至M1处,当解冻收缩时,由于重力作用不能回到原来的M0位置,而是竖直移动到M2处。冰冻和消融交替,使质点每次都获得新的位置M3、M4、M5……。总观其运动轨迹,不仅向斜坡下方作横向移动,同时也作少量的竖向移动。其移动轨迹由曲线P及箭头示出。

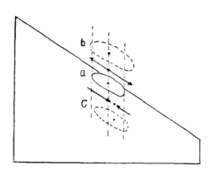

质点的上述运动实际上是不均等的,表面质点运动的速度和幅度较底层质点稳大。同时伴随着向下的压实作用,由表向里移动量逐渐减小,并趋向停止。运动体与不动体之间没有明确界线,更划分不出滑动面。

在干燥气候区,上述移动过程是通过热胀冷缩作用来实现的。在温湿气候区看来温度是次要的,主要由粘土矿物因干湿交替而引起的体积变化来实现。

如果土壤中包含有较大的颗粒和石块。在升温膨胀时,向上坡方向的膨胀率小于向下坡方向的膨胀率(由于砾石向上坡方向的膨胀受重力及上方物质的负荷所阻碍)。相反,在降温收缩时,上坡方向的收缩率大于下坡方向的收缩率。结果导致颗粒或石块的向下移动。

另外,由于动物掘穴而松动、风吹、冰雪覆盖或降雨后水份的饱和、片流的洗刷及新来物质充填在土壤表面的低凹部分而增加负荷等因素,均可促进土壤的向下潜移作用。2

块体运动

地表岩体和土体在重力等内、外力综合作用下发生的向下运动。多发生在斜坡地区,其最主要的自然营力是重力,故形成的地貌称为重力地貌。

危害

块体运动对人类的干扰和破坏极为严重,其危害方式可归纳为3类:

①原生灾害。包括块体运动直接造成的灾害,如人身伤亡,毁坏生产、生活设施,严重破坏地表结构。

②次生灾害。块体运动后出现的与其活动过程有关的灾害,有时比原生灾害还要严重。包括块体运动堵断江河、壅塞成湖,使上游泛滥成灾,溃决后又冲蚀下游沿江地带;引起水库、湖泊、海洋等水体的涌浪、诱发重力型地震等,造成严重损失。此外,块体运动之间的转化(如滑坡向崩塌转化、蠕动向滑坡转化等)也是一种次生灾害的表现形式。

③伴生灾害。火山活动、地震活动、洪涝灾害、飓风和台风等所伴生的块体运动造成的灾害,这种伴生灾害所造成的损失有时甚至超过地震等本身的灾害。

防治

防治块体运动对人类的危害,是当今世界各国山区建设中面临的一项重要任务。

对于危及人们正常生产、生活的块体运动,各国多采用综合措施、一次根治的原则。对于间接危害人类的块体运动,则采用有节制地控制危害的防治原则。防治措施的实质是改变块体运动的形成条件,当前主要针对块体运动的外部诱发条件提出防治措施:

①对因坡脚淘蚀引起的块体运动,采取丁坝挑流、岸边抛石、设置石竹笼、筑防波堤等措施。

②对地表水诱发的块体运动,采用地表截流沟、排水沟、地表封闭、沟地翻修等措施。

③对地下水引起的块体运动,采用盲沟、盲洞、仰斜钻孔排水、垂直钻孔渗水、电渗、化学液堵水等疏干坡体的办法。

④对因失去支撑引起的块体运动,采用堤、墙、桩支顶等措施。近年,正在研究改变块体运动内部形成条件的措施,如培烧法、投放化学粘结剂等。

本词条内容贡献者为:

刘勇 - 副教授 - 西南大学资源环境学院

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助