钉扎理论又称钉扎效应,是指费米能级不随掺杂等而发生位置变化的效应,费米能级钉扎效应是半导体物理中的一个重要概念。反磁化核在外磁场作用下长大成为反磁化畴,然后通过畴壁位移实现反磁化。产生反磁化核的地方一般是晶体缺陷、掺杂物等,缺陷数目、掺杂物等越多,反磁化核越容易形成,矫顽力也就越低。但从另外一方面来看缺陷对畴壁还具有一定的钉扎作用,阻碍畴壁位移的进行。

简介反磁化核在外磁场作用下长大成为反磁化畴,然后通过畴壁位移实现反磁化。产生反磁化核的地方一般是晶体缺陷、掺杂物等,缺陷数目、掺杂物等越多,反磁化核越容易形成,矫顽力也就越低。但从另外一方面来看缺陷对畴壁还具有一定的钉扎作用,阻碍畴壁位移的进行。一般来讲,缺陷对畴壁的钉扎作用主要取决于两种机制:一种是缺陷可以在品体局部产生应力能和散磁场能,这些能量将对畴壁的结构和畴壁能密度产生影响:一种是缺陷部位的交换作用,磁晶各向异性常数等将发牛变化,直接影响畴壁位置的能量变化,在没有外场的情况下,畴壁总位于能量最小的地方。因此,上述能量的变化对畴壁具有钉扎效应,而缺陷越多,对畴壁的钉扎就越强,从而矫顽力就越高。

点缺陷模型点缺陷是指晶格点阵上的杂质原子、空穴、间隙原子、原子位错等。点缺陷对畴壁的钉扎作用主要从点缺陷所造成的应力场和磁性常数的变化来体现。由于畴壁面积较大,与之相互作用的点缺陷数目也非常大,如果点缺陷分布均匀的话,他们对畴壁的钉扎作用将相互抵消。因此只有点缺陷的浓度在空间有涨落时,才会对畴壁产生钉扎。

面缺陷模型面缺陷模型是指在一个晶面两侧的原子受到破坏所形成的层错、晶粒间界、两相边界、晶体表面等。面缺陷对畴壁的钉扎作用主要是通过它们磁性参数与基体之间的差异和变化实现的1。

钉扎点钉扎点,是指位错移动的障碍物自身的几何尺度远远小于相邻障碍物之间的距离,因此可以将障碍物视为钉扎点的情况。在金属材料的强化方式中,阻碍位错滑移的单个固溶原子和通常的第二相粒子,以及对于水平方向上移动的位错来说竖直方向上的林位错等,都属于钉扎点。

固溶强化晶体材料中,狭义的零位晶体缺陷是空位。这里,我们将晶体中各个方向上的大小都是原子尺度的不均匀性质点统称为零维缺陷。除了空位外,它还包括代位式、间隙式存在的固溶态合金原子或者杂质原子。这些缺陷点破坏了完整晶体原有的周期性均匀结构,它们与晶体中的位错之间存在交互作用,并且随着它们之间的距离改变,这样,当位错在这些点缺陷附近经过时就会遇到阻力,从而提高材料屈服强度。人们将晶体中的固溶原子通过各种交互作用增加位错移动阻力而使屈服强度提高的现象,称作固溶强化。

金属材料中加入合金元素,如果有部分合金元素的原子固溶于基体金属中,都会产生一定的固溶强化作用。通常情况下,不考虑空位对晶体屈服强度的影响。但是,在受到核辐射强烈作用因此产生大量空位及空位聚集形成的孔洞时,它们对于屈服强度的影响也是必须考虑的。

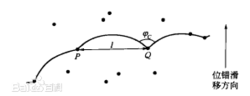

钉扎点的强化效果如下图所示,一条在滑移面上移动的位错,遇到间距为l两个钉扎点P、Q而被钉扎住。

因为外加应力τ的驱动作用,钉扎点P、Q之问的位错段发生弯曲。外应力τ升高,位错段弯曲加剧,其曲率半径r减小,钉扎点两侧的位错线之间的夹角减小,驱动位错越过钉扎点的合力增大,相应的钉扎点保持平衡所必须提供的阻力增大,直到达到其最大值Fmax,位错摆脱钉扎;或者当钉扎点两侧的位错线的夹角 减小为0°时,位错在钉扎点上留下一个位错圈,重新恢复直线状而继续前进。此时,所需的外应力,就是该钉扎点的强化效果2。

本词条内容贡献者为:

徐恒山 - 讲师 - 西北农林科技大学钉扎理论

图文简介

钉扎理论又称钉扎效应,是指费米能级不随掺杂等而发生位置变化的效应,费米能级钉扎效应是半导体物理中的一个重要概念。反磁化核在外磁场作用下长大成为反磁化畴,然后通过畴壁位移实现反磁化。产生反磁化核的地方一般是晶体缺陷、掺杂物等,缺陷数目、掺杂物等越多,反磁化核越容易形成,矫顽力也就越低。但从另外一方面来看缺陷对畴壁还具有一定的钉扎作用,阻碍畴壁位移的进行。

- 来源: 科普中国科学百科

- 上传时间:2019-06-17

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助