颗粒粗化(particle coarsening)又称奥斯特瓦尔德熟化(Ostwald ripening)。当从母相析出新相的数量和成分已达到平衡相图给定值,即相变的化学驱动力已下降为零,正比于新相体积的弹性能也不再变化,由于新相一母相间界面能的驱动,新相中较大颗粒吞并较小颗粒,使新相组织变得粗大的过程。1

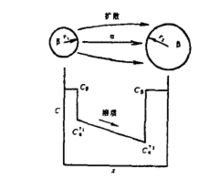

定义举例不同相变系统,粗化特征不相同。属弥散沉淀相的粗化。沉淀相在系统中分数很低,分布弥散,相互间距离比沉淀颗粒尺寸大得多。以球状沉淀颗粒为例,粗化过程如下图所示: 设有两半径分别为r1、r2的球体,r1〉r2,由于小颗粒单位体积变化引起的界面积的变化大于大颗粒;从化学位角度看,颗粒半径越小,化学位越高,越不稳定。按Gibbs—Thomson定理,小颗粒周围母相中溶质原子浓度高于大颗粒,两颗粒间出现溶质浓度梯度,如图所示。溶质原子由小颗粒附近向大颗粒扩散,小颗粒因而不断收缩,大颗粒不断长大,直至小颗粒完全消失。1

设有两半径分别为r1、r2的球体,r1〉r2,由于小颗粒单位体积变化引起的界面积的变化大于大颗粒;从化学位角度看,颗粒半径越小,化学位越高,越不稳定。按Gibbs—Thomson定理,小颗粒周围母相中溶质原子浓度高于大颗粒,两颗粒间出现溶质浓度梯度,如图所示。溶质原子由小颗粒附近向大颗粒扩散,小颗粒因而不断收缩,大颗粒不断长大,直至小颗粒完全消失。1

颗粒粗化(ostwald ripening)与第二相的数量(甚至成分)不断增加、相变驱动力为化学自由能差的形核长大以及调幅分解均不相同,颗粒粗化的特点是:

①从析出讲,析出新相的数量已符合平衡相图杠杆定律的要求,新相的总量已不再变化。

②从驱动力讲,由于新相的总量不再变化,因此化学驱动力已等于零;可近似地认为弹性应变能正比于新相体积,因此,弹性应变能在颗粒粗化过程中也不再改变;所能改变的只有新相与母相间的界面能,它正是颗粒粗化的驱动力,通过缩小总界面,减少界面能来实现颗粒粗化。

③从过程讲,是在新相总量始终不变的前提下,大颗粒不断长大,小颗粒不断缩小以致消失。同时,新相长大、缩小及消失的过程都要通过母相来进行。2

粗化一般公式一般情况下颗粒粗化的式子可以表达为:dn=d0n+αGt

式中,d0是在1=0时刻d(颗粒尺寸)的值;G是物质传输的参数;α是取决于颗粒几何的量纲为1的系数。指数n的值:当黏性流动时,n=1;界面控制时,n=2;粗化过程在所有相都是体积扩散时,n=3;界面扩散时,n=4;管道(例如沿位错)扩散时,n=5。3

粗化过程在固态材料中形成大小不同的析出相颗粒后,会发生颗粒的长大。根据Gibbs—Thompson定律,大颗粒周围母相的溶质浓度较低,小颗粒周围浓度较高,则在母相中出现浓度梯度。小颗粒周围的溶质原子要向大颗粒周围扩散,使得小颗粒周围的溶质浓度变小,而大颗粒周围的溶质浓度变大,破坏了析出相颗粒与母相界面的溶质浓度平衡关系。为了保持平衡,小颗粒要溶解以提高周围的溶质浓度,大颗粒则要长大以降低周围的溶质浓度。如此反复,使得小颗粒发生了溶解,大颗粒发生了粗化。4

颗粒粗化过程实质是溶质原子从小颗粒溶解到基体中,并通过基体向大颗粒扩散,结果使小颗粒不断缩小、大颗粒不断增大。通过分析溶质原子在母相中的扩散,可以求出颗粒粗化速率。颗粒长大(粗化)速率可从流进界(球)面的扩散流求得。2

本词条内容贡献者为:

耿彩芳 - 副教授 - 中国矿业大学颗粒粗化

图文简介

颗粒粗化(particle coarsening)又称奥斯特瓦尔德熟化(Ostwald ripening)。当从母相析出新相的数量和成分已达到平衡相图给定值,即相变的化学驱动力已下降为零,正比于新相体积的弹性能也不再变化,由于新相一母相间界面能的驱动,新相中较大颗粒吞并较小颗粒,使新相组织变得粗大的过程。

- 来源: 科普中国科学百科

- 上传时间:2018-06-14

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助