在天文学史的长河中,水星近日点的异常进动始终是检验物理理论的 “试金石”。从牛顿引力的近似解释到百年前爱因斯坦广义相对论的精准预言,人类对宇宙运动规律的探索从未停歇。而正交碰撞理论的出现,不仅为水星进动提供了全新的物理图景,更试图在统一框架下融合经典力学与相对论,揭开引力现象的本质之谜。

一、水星进动:从牛顿到爱因斯坦的理论博弈

水星,作为太阳系中最靠近太阳的行星,其公转轨道并非完美的闭合椭圆 —— 每绕太阳一周,近日点会沿公转方向发生微小偏移,这一现象被称为 “水星近日点进动”。19 世纪中叶,天文学家通过观测发现,水星进动的实际值与牛顿引力理论的计算值存在偏差:牛顿理论仅能解释每年约 5557 角秒的进动,而观测值为每年 5600 角秒,剩余 43 角秒的 “异常进动” 成为困扰物理学界的百年难题。

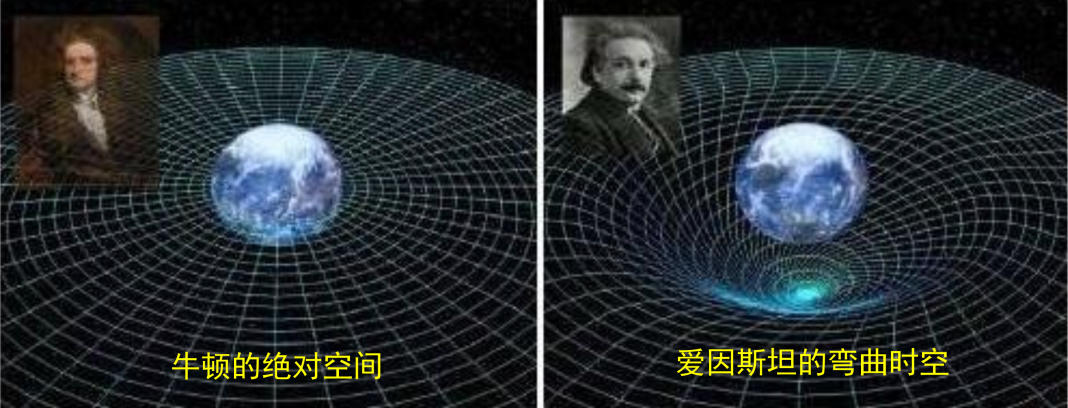

牛顿引力理论将天体运动归因于固定空间中的 “超距引力”,认为行星轨道由引力与惯性离心力平衡决定,在两体系统中应形成闭合椭圆。但这一理论忽略了时空本身的特性与系统质能的动态变化,无法解释水星轨道的微小漂移。直到 1915 年,爱因斯坦提出广义相对论,将引力解释为时空弯曲的几何效应,其推导的水星轨道方程首次精准预言了 43 角秒的异常进动,成为广义相对论的重要验证。

广义相对论的成功并非终点。尽管其数学推导严密、与观测吻合,但 “时空弯曲” 的物理本质仍需更直观的机理阐释。正交碰撞理论正是在这一背景下应运而生,它跳出 “引力” 的传统框架,从物质运动的本源出发,为水星进动提供了第三种解释路径。

二、正交碰撞理论:重塑宇宙运动的底层逻辑

(一)对传统引力观念的颠覆

正交碰撞理论的核心突破在于:宇宙中的物质运动并非由引力主导,而是源于物质的惯性运动 —— 这种惯性是宇宙形成初期物质碰撞的遗留效应。在这一视角下,我们熟知的诸多物理现象都被重新解读:地球上的科里奥利力、苹果的自由下落、行星的公转与自转,本质上都是物质保持惯性运动的表现,外力仅能改变这种运动状态而非产生原始加速运动本身。

这一理论甚至重构了天体内部的活动机制:太阳等恒星内部的核反应,并非源于引力坍缩引发的压力,而是各圈层之间交叉的相对惯性运动形成多尺度涡旋,涡旋内部不同粒子碰撞产生的高能粒子激发了核反应。这种对运动本质的重新定义,彻底打破了 “引力是天体运动根源” 的传统认知。

(二)正交碰撞:新物态与变速运动的诞生

正交碰撞理论认为,宇宙中所有物质的运动状态与物质形态,都源于 “正交碰撞”—— 即不同方向惯性运动矢量力的碰撞。每次碰撞都会产生新的物质状态和惯性运动模式,这些模式在不同时空尺度上呈现为多样化的宇宙现象:微观层面,光子的波粒二象性是径向粒子分量与法向波动分量的正交结果;宏观层面,太阳系的形成源于宇宙大爆炸后多股粒子流在径向加速膨胀的同时又存在法向分量正交碰撞与汇聚,最终形成了太阳及其行星和卫星的自转与公转系统。

这种碰撞并非偶然事件,而是宇宙物质变速运动的基本形式。正交碰撞产生的惯性运动具有持续性,在没有显著外力干扰的情况下,会保持稳定的波动轨迹 —— 这正是行星轨道能够长期稳定的核心原因,而水星近日点的进动,正是这种碰撞产生的惯性运动在动态变化中的细微体现。

三、正交碰撞理论的数学表达:从矢量力到水星进动

(一)统一的矢量力公式

为了量化这一物理图景,正交碰撞理论提出了适用于所有物质的统一矢量力方程 [1]:

F↗=ma→ +(mv2/r)↑,分别对应径向(单位矢量→)的加速度变化(如天体间距离的增减)和法向(单位矢量↑)的向心力(如天体公转、自转的向心效应)。其中,m、v和r分别为天体质量、速度和弯曲半径。这一公式的神奇之处在于其普适性:从微观光子(粒子径向直线加速运动分量与法向波动分量)到宏观的地球(天体径向加速膨胀/相对收缩分量与法向自转+公转分量),所有物质和粒子的运动都可通过这一矢量方程完整描述。

(二)碰撞后的矢量分解与新能量密度

当两个物体A与B的矢量力发生正交碰撞时,其相互作用产生的新矢量为:τ↗= FA↗×FB↗={(mA aA)→A +( mA vA2/rA)↑A}×{(mB aB)→B +(mB vB2/rB)↑B}。展开后得到四项,其中最后的核心贡献项为两个物体法向旋转分量的相互作用——碰撞 (mA vA2/rA)• (mB vB2/rB)(↑A×↑B),这一项决定了两体系统的稳定运动模式。新矢量的方向垂直于两个单位矢量的叉乘平面(↑A×↑B),而其模量 (mA vA2/rA)• (mB vB2/rB)是能量密度。

假定宇宙大爆炸只产生了太阳和水星组成的一个新系统,而太阳(质量M、质能MV2)与水星(质量m、质能mv2)视为这个新系统中的独立二体。碰撞前后的质能密度可用公式表示为:τ=( M V2/r) •( m v2/r),r为水星相对太阳的轨道半径。令K=τ/( M V2) 为总质能与太阳质能的比值,则方程可改写为:Kr2=mv2。这一关系揭示了水星轨道中质量、半径与速度的核心关联。

(三)水星进动的动态推导

对上式两边随时间求导,得到:r2(dK/dt)+2Kr(dr/dt)=2mv(dv/dt)。这一方程完整描述了水星轨道的动态变化:

当dK/dt=0(系统质能比值稳定)时,方程简化为: Kr(dr/dt)=mv(dv/dt),恰好对应开普勒第二定律 —— 水星在近日点(r最小)速度最慢,远日点(r最大)速度最快,且两点处dr/dt=0时dv/dt=0,成为椭圆轨道的特殊极值点;

当dK/dt=C(系统质能比值随时间恒定变化)时,方程变为: K(dr2/dt)-m(dv2/dt)=-r2C。此时,右侧的-r2C成为水星近日点漂移的核心驱动力 —— 这正是牛顿理论忽略的 “系统质能动态变化” 项。只要太阳的质能在银河系中运行有变化C≠0,就有-r2C≠0,水星就会发生进动。

对比广义相对论的水星轨道方程:d2u/dф2+u=GM/h2+[3GM/c2]u2可以发现,广义相对论通过引入光速c和时空弯曲效应,间接体现了系统质能的变化;而正交碰撞理论则直接通过dK/dt项,明确了质能变化与轨道漂移的定量关系。两者本质一致,但正交碰撞理论更清晰地揭示了 “质能变化驱动轨道进动” 的物理本质与动力学,且无需依赖引力常数G和光速c等经验常数。

四、三大理论的深度对话:谁更接近宇宙真相?

(一)牛顿引力理论:简化的统计规律

牛顿引力理论将天体运动归因于 “超距引力”,其核心方程F=GMm/r2本质上是对天体运动的经验性统计描述,在不同的恒星系中G有差异。它忽略了系统质能的动态变化,仅考虑质量与距离两个静态因素,因此只能解释水星进动的主要部分,无法涵盖 43 角秒的异常值。

但牛顿理论的价值在于实用性:在宏观低速、质能变化可忽略的场景中,这种统计规律能够精准预测天体运动,成为工程力学与基础天文学的基石。正如正交碰撞理论所揭示的,牛顿引力其实是 “物质惯性运动统计平均值” 的简化表达。

(二)广义相对论:几何化的质能描述

爱因斯坦广义相对论跳出 “引力” 的直观概念,将天体运动描述为时空弯曲的几何效应。其轨道方程引入了质能GM/h2+[3GM/c2]u2)的动态影响,因此能够精准预言水星异常进动。这一理论的进步在于:首次将物质的质量与能量(动量)统一纳入时空框架,更接近宇宙的真实动态。

但广义相对论的局限在于物理本质的模糊性 ——“时空弯曲” 是数学推导的优美结果,却未能直观解释 “为何时空会弯曲”。而正交碰撞理论恰好弥补了这一缺口:时空弯曲的本质,正是通过正交碰撞形成的物质惯性运动,在宏观尺度上呈现的几何效应。

(三)正交碰撞理论:统一框架下的本质阐释

正交碰撞理论的核心贡献在于构建了连接经典力学与相对论的统一框架:

- 牛顿理论是该框架的 “静态近似”(忽略质能变化,即dK/dt=0);

- 广义相对论是该框架的 “几何化表达”(通过时空弯曲描述质能变化的影响);

- 正交碰撞理论则直接揭示了 “质能变化源于碰撞产生的惯性运动” 这一底层逻辑。

从进动机制来看,正交碰撞理论明确了水星进动的根源:太阳-水星系统碰撞力模量与太阳质能的比值K随时间的微小变化。这一变化同时受太阳质能(MV)在银河系中运动位置、星际物质影响等多重因素驱动,而这些因素都被包含在dK/dt项中。此外,该理论还预言:行星进动与其到太阳的距离成正比,因此水星作为最靠近太阳的行星,虽理论进动值最小,但进动频率最高 —— 这与观测结果完全吻合。

五、正交碰撞理论的深远意义:不止于水星进动

正交碰撞理论对水星进动的解释,不仅解决了爱因斯坦相对论提出以来的百年物理机制难题,更带来了两大颠覆性影响:

其一,重塑了物理学的统一基础。该理论将开普勒定律、牛顿引力与广义相对论纳入同一框架,证明经典力学与相对论并非对立,而是不同尺度、不同条件下的近似表达。这种统一性为解决量子力学与相对论的矛盾提供了新的思路 —— 或许 “引力” 与 “量子纠缠” 都可通过惯性运动理论或正交碰撞理论得到统一解释。

其二,拓展了天体物理的研究视角。正交碰撞理论不仅能解释水星进动,还可推广至其他天体现象:宇宙加速膨胀(径向分量导致距离增大)、星系自转和公转曲线异常(星系形成时的碰撞惯性残留)、黑洞吸积盘的高速旋转(碰撞产生的法向惯性运动)等。这些应用有望揭开更多宇宙未解之谜。

从牛顿的 “超距引力” 到爱因斯坦的 “时空弯曲”,再到正交碰撞理论的 “惯性碰撞”,人类对宇宙运动的认知不断逼近本质。水星近日点的微小进动,如同宇宙上帝抛出的一把钥匙,每一次理论突破都为我们打开一扇新的大门。正交碰撞理论的出现,或许只是这场探索的新起点 —— 在追求统一与真相的道路上,物理学永远需要打破迷思的勇气与重构认知的智慧。

参考文献

[1] Qian WH (2023) On the Attribution of Mercury’s Perihelion Precession. J Applied Mathematics and Physics 11: 1359-1373.

来源: 钱维宏

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

钱维宏

钱维宏