在天文学的星图上,水星——这颗最靠近太阳的行星,曾用一个微小的轨道偏移,困扰了科学界近一个世纪。从牛顿万有引力的 “完美理论” 到爱因斯坦广义相对论的 “时空革命”,水星近日点的异常进动,最终成为检验人类认知宇宙能力的 “试金石”。这 43 角秒的偏差,不仅颠覆了经典力学的绝对地位,更揭开了引力本质的质能时空分布几何图景。

一、百年悬案:水星轨道上的 “幽灵偏移”

17 世纪,牛顿提出万有引力定律,以 “超距作用” 的简洁公式 (F=GMm/r2),完美解释了行星的椭圆轨道运动。在经典力学框架下,行星轨道应是闭合的椭圆,太阳位于椭圆的一个焦点上,永不偏移。但水星的运动,却打破了这份 “完美”。

(一)勒威耶的惊人发现

1859 年,法国天文学家勒威耶在整理水星观测数据时,发现了一个令人困惑的现象:水星的近日点(轨道上离太阳最近的点)并非固定不动,而是以缓慢的速率沿公转方向漂移。通过精密计算,他得出的最初结论:水星近日点进动的实际速率,比牛顿理论预测值每世纪快约 38 角秒(1 角秒等于 1/3600 度)。这一微小的偏差,在当时看似微不足道,却如同一颗石子投入平静的湖面,引发了物理学界的震荡 —— 毕竟,牛顿定律在此之前从未遭遇过如此直接的挑战。

勒威耶并非等闲之辈,他曾通过天王星轨道的偏差预言了海王星的存在,因此此次发现更具分量。他推测,这一异常可能源于水星轨道内侧存在一颗未被发现的行星(命名为 “祝融星”),其引力扰动了水星的运动。但天文学家耗费数十年搜寻,始终未能观测到这颗传说中的行星,“祝融星” 的假设最终沦为泡影。

(二)纽康姆的精准确认

1882 年,美国天文学家纽康姆对水星轨道进行了更精确的复测。他修正了观测误差与其他行星的摄动影响后,得出了更精确的残差值:每世纪 43 角秒。这一数值成为了经典力学无法逾越的鸿沟 —— 无论科学家如何调整参数、修正模型,牛顿万有引力定律都无法解释这 43 角秒的 “多余” 进动。有人尝试修改万有引力的平方反比关系,有人提出存在未知的引力机制,但这些假设要么与其他观测矛盾,要么缺乏数学支撑,水星进动的谜案,就这样悬在了 19 世纪与 20 世纪的交界处。

二、经典力学的困境:摄动理论的无力回天

牛顿理论之所以无法解释水星进动,核心在于其对引力本质的认知局限。在经典力学中,引力被视为一种瞬间传递的 “超距作用”,时空则是绝对静止的背景,行星轨道仅由引力与惯性离心力平衡决定。为了解释行星轨道的微小偏差,天文学家发展出 “摄动理论”—— 即考虑其他天体对目标行星的引力干扰,逐步修正轨道计算。

对于水星而言,金星、地球等行星的引力摄动已被纳入计算,这些因素总共能解释每世纪约 5557 角秒的进动,与观测到的总进动值 5600.73 角秒相比,恰好差了 43 角秒。这一残差无法通过任何已知的经典力学机制解释,意味着牛顿理论的适用范围存在边界。当时的物理学家普遍意识到,要么存在未知的宇宙因素,要么经典力学的底层逻辑需要重构。

更深刻的矛盾在于,牛顿理论假设时空是平直的,行星轨道是 “绝对运动” 的轨迹。但水星的异常进动暗示,大质量天体(如太阳)周围的运动环境,可能并非平直时空 —— 这一猜想,为后来爱因斯坦的理论革命埋下了伏笔。

三、时空革命:广义相对论的精准破局

1915 年,爱因斯坦提出广义相对论,彻底颠覆了人类对引力与时空的认知。他指出:引力并非超距作用,而是大质量物体使时空发生弯曲的几何效应。行星的轨道,并非在平直时空中受引力牵引的结果,而是在弯曲时空中 “沿着最短路径运动” 的表现。这一全新的几何图像对物理现象的解释,恰好为水星进动的谜案提供了完美解答。

(一)广义相对论的数学核心

广义相对论的核心是爱因斯坦场方程,它描述了物质与时空弯曲的相互关系:物质的存在会使时空弯曲,而弯曲的时空又会引导物质的运动。在这一框架下,水星的轨道方程被重新推导为:d2u/dф2+u=GM/h2+[3GM/c2]u2。其中, u =1/r,r 代表行星(如水星)到太阳的径向距离, G 是万有引力常数, M 是太阳的质量, h 是轨道角动量, c 是光速。与牛顿理论的轨道方程相比,广义相对论多了右侧第二项 [3GM/c2]u2—— 这一项正是时空弯曲效应的直接体现,也是水星异常进动的根源。

(二)43 角秒的精准预言

爱因斯坦通过进一步推导,得出了水星近日点进动残差的计算公式:△ф=6πGM/[a(1-e2)c2],其中, a 是水星轨道的半长轴, e 是轨道的偏心率。将具体数值代入计算后,结果恰好是每世纪 43 角秒—— 与纽康姆的观测值完全吻合!这一结果震惊了科学界:广义相对论不仅无需引入任何未知天体或修正参数,仅通过时空弯曲的几何效应,就完美解释了困扰百年的异常进动。

1916 年,爱因斯坦在论文中公布了这一计算结果,将其视为广义相对论最有力的验证 [1]。正如他后来回忆的:“当我计算出这一结果时,心中涌起巨大的喜悦,几乎难以言表。” 这 43 角秒的偏差,成为了广义相对论的 “加冕礼”,使其从一个大胆的理论猜想,跃升为描述引力现象的主流理论。

四、引力的本质:弯曲时空中的轨道漂移

广义相对论的成功,不仅在于数值上的吻合,更在于它揭示了水星进动的空间几何路径 —— 时空弯曲导致的轨道漂移。

(一)太阳引力场的时空弯曲

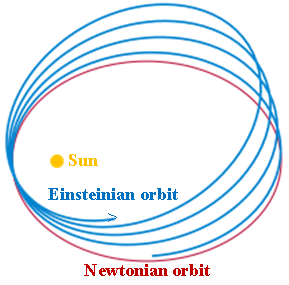

在太阳这样的大质量天体周围,时空会发生显著弯曲:越靠近太阳,时空弯曲程度越强。水星作为太阳系中最靠近太阳的行星,其轨道恰好处于太阳引力场最强的区域,因此时空弯曲对其运动的影响最为明显。在平直时空中,行星的轨道是闭合椭圆;但在弯曲时空中,这一 “椭圆” 的长轴会缓慢旋转,形成类似玫瑰曲线的轨迹 —— 这就是近日点进动的几何解释。

打个通俗的比方:如果把时空比作一张拉紧的弹性膜,太阳就是放在膜中心的重球,使膜向下凹陷;水星则像一颗在凹陷膜上滚动的小球,其运动轨迹并非完美的圆圈,而是会沿着凹陷的边缘缓慢漂移,最终形成进动现象。而牛顿的完美椭圆轨道是“玫瑰曲线”的统计平均。

(二)多因素叠加的复杂图景

需要注意的是,水星的总进动是多种因素共同作用的结果:除了广义相对论解释的 43 角秒 “异常进动”,其余大部分进动被考虑来自其他因素(约 5557 角秒)的影响、坐标系岁差等次要因素。这些因素的叠加,使得水星的轨道进动成为一个复杂的天文现象,而广义相对论的贡献,正是精准解释了其中最关键的 “异常项”。

五、未解的深层谜题:广义相对论的 “边界”

尽管广义相对论完美匹配了观测数据,但这并不意味着水星进动的研究已经终结。在看似圆满的答案背后,仍隐藏着关于引力本质的深层争议。

首先,广义相对论仅聚焦于 43 角秒的异常进动,却未对总进动中占比 99% 以上的 “常规进动”进行针对性的本质解释。它解决了异常项或“反常项” 的问题,却未能从统一框架下阐明所有进动成分的物理根源,这意味着我们对行星轨道运动的整体认知仍有提升空间。

其次,广义相对论假设 “球状质量引发球形时空弯曲”,但水星的轨道是椭圆而非圆形 —— 椭圆轨道对应的时空弯曲理应是 “椭圆状” 的,而该理论未能从定性角度解释这种椭圆时空弯曲的形成机制,也就无法彻底阐明水星 “螺旋渐进椭圆轨道” 的本质起源。

更根本的问题在于,广义相对论描述了 “时空弯曲导致进动” 的规律,却未能解释 “时空为何会弯曲” 的终极原因。正如正交碰撞理论试图从惯性运动与碰撞的角度重构引力本质一样,水星进动的深层成因,仍等待着更统一、更本质的物理理论来揭示 [2]。

六、结语:从偏差到革命的科学探索

水星近日点的 43 角秒偏差,是科学史上最具传奇色彩的 “微小异常”。它从经典力学的 “幽灵”,变成了广义相对论的 “试金石”,最终成为人类认知宇宙的 “里程碑”。这一历程告诉我们:科学的进步往往始于对 “微小偏差” 的追问,而敢于突破传统框架的勇气,正是探索真理的核心动力。

如今,广义相对论已成为现代天文学的基石,其预言的光线偏折、引力红移、黑洞等现象均已被证实。但水星进动和其他现象留下的本质谜题,仍在激励着物理学家不断探索 —— 或许在未来,会有更统一的理论出现,将广义相对论与量子力学、经典力学纳入同一框架,彻底揭开引力与时空的终极奥秘。

而那颗围绕太阳飞速运转的水星,仍在继续它的 “进动之旅”,用每世纪 43 角秒的微小偏移,见证着人类对宇宙的不懈探索。正如爱因斯坦所说:“宇宙最不可理解之处,就是它竟然是可以理解的。” 而科学的魅力,正在于这份 “理解” 的不断深化与突破。

参考文献

[1] Einstein A (1916) The Foundation of the General Theory of Relativity. Annalen der Physik 49: 769 - 822.

[2] Qian WH (2023) On the Attribution of Mercury’s Perihelion Precession. J Applied Mathematics and Physics 11: 1359-1373.

来源: 钱维宏

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

钱维宏

钱维宏