在现代天文学中,引力透镜效应是探索宇宙奥秘的核心工具。这一现象既验证了爱因斯坦的广义相对论,也为研究宇宙物质与能量分布提供了独特视角。我们将从科学原理、历史背景、日全食期间的光学现象入手,结合新的理论视角,解析太阳周边光亮的成因。

一、引力透镜效应的核心原理

引力透镜效应的广义相对论解释是光源发出的光在经过恒星、星系、黑洞等大质量天体的弯曲时空时,传播路径被时空曲率 “掰弯”。对观测者而言,这就像通过透镜看到光源的变形图像,成为时空弯曲的直接观测证据。这一现象由爱因斯坦在 1915 年提出的广义相对论预言,因与光通过透镜的折射效果相似而得名。

1.1 光的弯曲

牛顿万有引力理论将光视为直线传播的粒子,认为其不受引力影响。而广义相对论颠覆了这一认知,提出光经过大质量物体附近时会因引力发生弯曲。1919 年,英国天文学家亚瑟・爱丁顿领导的团队在日全食期间观测到,恒星光线经过太阳附近时出现表征偏折的亮光,偏折角度与爱因斯坦的理论预测完全一致,首次验证了这一理论。

1.2 引力透镜的类型

引力透镜效应主要分为三类:强引力透镜效应发生在光线经过星系、黑洞等大质量物体附近,会导致背景光源多重成像;弱引力透镜效应表现为背景光源的微小形变,需通过统计方法检测;微引力透镜效应涉及恒星、行星等小质量物体,常用于探测系外行星。

二、引力透镜效应的发展历程

引力透镜效应的研究源头可追溯至 18 世纪末,科学家们早已开始探索引力对光的影响,后续历经多个关键节点的理论与观测突破。

2.1 早期理论探索

1783 年,英国牧师约翰・米歇尔首次提出 “暗星” 假说,认为存在一种引力强到让光线无法逃逸的天体,类似后来的黑洞概念,为引力透镜效应研究奠定基础。1804 年,德国天文学家约翰・乔治・冯・索尔德纳首次计算出光线经过大质量物体附近的偏折角度,结果与后续实验观测接近,但受当时技术限制未获广泛认可。

2.2 爱因斯坦的预言与验证

1915 年,爱因斯坦在广义相对论中明确预言了引力透镜效应,指出光线经过太阳等大质量恒星附近时会发生弯曲,且偏折角度可通过理论方程精确计算。1919 年日全食期间,爱丁顿团队的观测成功捕捉到这一现象,使广义相对论得到科学界广泛认可。

三、日全食期间的太阳周边光学现象

日全食时,地球上的观测者能看到太阳周围出现亮光,这一现象的本质长期存在争议,牛顿万有引力定律、爱因斯坦广义相对论及近年提出的正交碰撞理论,从不同角度给出了解释。

3.1 牛顿万有引力定律的局限

牛顿万有引力定律描述了两个物体间的引力作用,即引力F与质量乘积 (Mm) 成正比、与距离r平方成反比 (F=GMm/r2), G为引力常数。但该理论将光视为不受引力影响的直线传播粒子,无法解释太阳周边光线弯曲产生的亮光现象。

3.2 广义相对论的合理解释

广义相对论提出全新观点:引力并非一种力,而是时空的几何效应。大质量物体运动会使周围时空发生弯曲,光在弯曲时空中传播,路径会随之弯曲并偏折到观测者视线中。这一理论不仅成功解释了光的弯曲现象,还在 1919 年的日全食观测中得到直接验证。

3.3 正交碰撞理论的新视角

近年提出的正交碰撞理论,为这一光学现象提供了新的解释方向。该理论认为,其他恒星的高能粒子到达太阳附近时,会与太阳发射的粒子发生多角度碰撞,仅当外来粒子与太阳粒子发生正交碰撞时,才会产生新的物态,即 “正交碰撞生新态” 后的新粒子,进而形成耀眼的光学现象。

3.4 粒子碰撞的直观描述

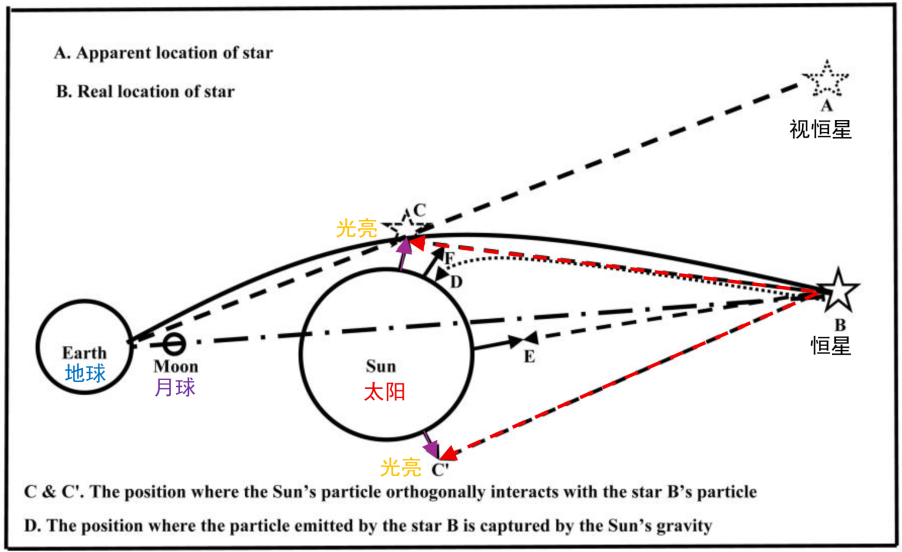

日全食期间太阳周围的亮光,可通过粒子碰撞过程理解:太阳发射的高能粒子(紫红箭头)与太阳背后恒星 B 发射的高能粒子(鲜红虚线箭头),在 C 点或 C' 点发生正交碰撞,形成高质能密度的 “光亮” 区域。而这时的月球正处于观测者与太阳之间并在与恒星B形成的一条直线上。在E点,太阳粒子与恒星B粒子发生了正面或迎面碰撞,碰撞点的能量密度最低,也观测不到。在F点,两颗恒星辐射出的粒子碰撞角度大于90度,碰撞的能量密度小于正交碰撞。于是,在太阳外围,靠近恒星B一侧会形成一个正交碰撞能量密度最大的光环。这种现象并非太阳独有,在大质量星系周围的爱因斯坦环等天体系统中也能观测到。

四、正交碰撞理论的核心解释

正交碰撞理论从粒子相互作用的角度,对太阳周边亮光现象给出了三点关键解读:

1.高能粒子的定向碰撞:来自太阳背后恒星 B 的高能粒子,与太阳发射的高能粒子在太阳附近发生多角度碰撞,仅正交碰撞位置会触发 “正交碰撞生新态”,产生新粒子。

2.高质能密度的发光效应:正交碰撞产生的新粒子具有极高质能密度,在日全食的观测条件下表现为明显亮光。

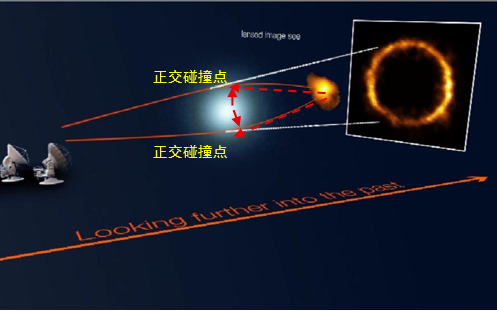

3.现象的普遍适用性:这一机制不仅能解释太阳周边的光学现象,还可拓展到其他天体系统,如大质量星系周围的爱因斯坦环形成 (下图中的光环)。

对宇宙中任何一颗温度高于宇宙本底温度的天体,无论恒星和行星及卫星,或更大质量的星系,特别是那些具有圈层结构的恒星、行星和卫星,都会存在不同天体辐射粒子的正交碰撞和形成的光学现象。人造卫星上的探测设备可以观测到类似的引力透镜光学现象。依照正交碰撞理论,对比观测同一个天体背后发来的不同天体高能粒子碰撞产生的光亮度,我们可以定量推测背后不同天体的质量大小和能量级别。

五、结论与展望

引力透镜效应是广义相对论的重要预言,也是现代天文学的核心研究工具。它在验证引力对光的影响、探测未知物质、研究宇宙早期结构、寻找系外行星等领域发挥着不可替代的作用。

对于日全食期间太阳周边的亮光现象,科学界的认知仍在发展。牛顿万有引力定律因局限无法完整解释,广义相对论提供了经典理论支撑,正交碰撞理论则带来了全新研究视角,助力理解现象背后的能量密度形成的机制。

未来,随着观测技术的进步和理论研究的深入,人类将进一步揭开引力透镜效应的未解之谜,探索宇宙中更多尚未被认知的奥秘。

参考文献

[1] Qian WH (2023) On the Physical Nature of Einstein’s Gravitational Lensing Effect. J High Energy Physics, Gravitation and Cosmology, 9: 383-399.

来源: 钱维宏

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

钱维宏

钱维宏