气象预警赋能城市安全防线

——周昆 安徽省气象台首席预报员、正研级高级工程师

风云激荡,当极端天气频繁叩击城市大门,气象预警如何织就生命防护之网?今天,我们跟随安徽省气象台的周昆老师,探索预警体系背后的科学基础。

作为南北气候过渡之地,安徽地形复杂多样,气象灾害呈现出突发性、复合型、连锁性的特点,危及城市安全。

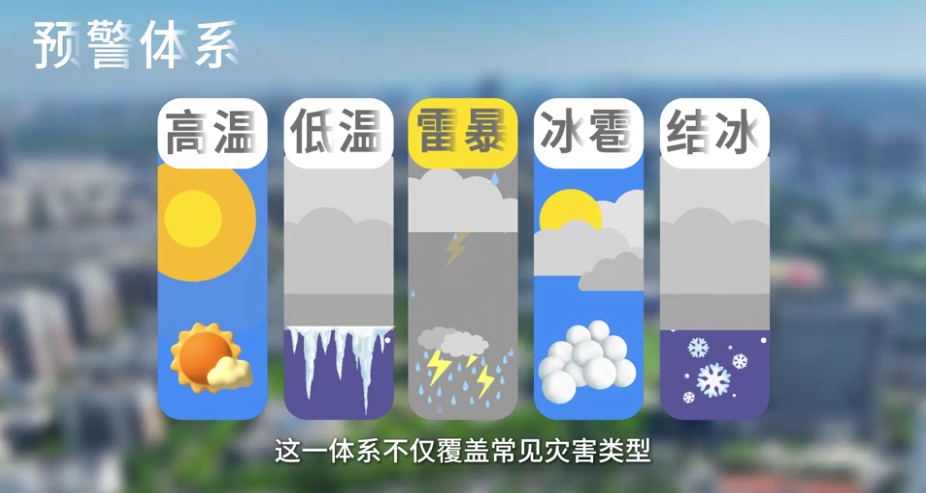

气象预警是应对灾害天气的第一道防线,目前我国已构建了一个包含14种(台风、暴雨、暴雪、寒潮、大风、高温、低温、雷暴、冰雹、道路结冰、雾、霾、干旱、沙尘暴)主要气象灾害的预警体系。这一体系不仅覆盖常见灾害类型,还特别强化了对强对流天气的监测和预警能力,确保公众能及时获取最新的预警信息,采取相应防范措施。

以安徽为例,强对流天气预警按照强度从低到高分为三个等级,分别用黄色、橙色、红色来标识。当未来24小时内全省超过12%个观测站点将出现雨强超过40毫米的短时强降水、阵风8级以上雷暴大风、直径5毫米以上冰雹中的某一天气现象时,则发布强对流天气预警。

现行大风(除台风外)预警由弱到强划分为三个等级,分别以蓝色、黄色、橙色表示。以安徽为例,当未来48小时内全省超过12%个观测站点将受大风影响,平均风力将达到5级以上,且阵风7级以上并可能持续时,则发布大风预警。

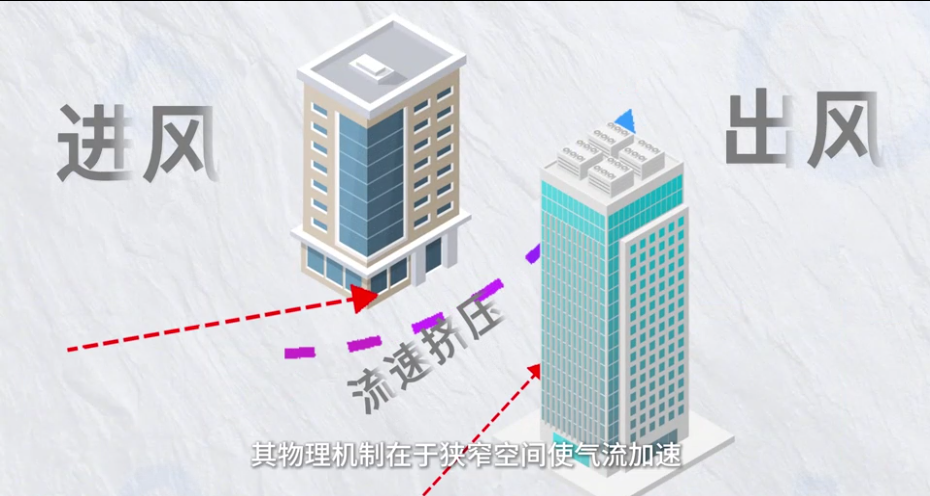

春季极端大风最大瞬时风速可达12级,城市高层建筑群可能引发“狭管效应”,使风速增强20%。所谓狭管效应,是指气流经过狭窄地形(如山谷、高层建筑群)时,因空间受限导致风速骤增的自然现象。其物理机制在于狭窄空间使气流加速,类似河道收窄处水流湍急的情形。

春季极端大风最大瞬时风速可达12级,城市高层建筑群可能引发“狭管效应”,使风速增强20%。所谓狭管效应,是指气流经过狭窄地形(如山谷、高层建筑群)时,因空间受限导致风速骤增的自然现象。其物理机制在于狭窄空间使气流加速,类似河道收窄处水流湍急的情形。

每年6—7月,江淮地区迎来“梅雨攻坚战”。以合肥为例,近三年梅雨季(2023—2025年)的最大1小时降雨量达102.7毫米。当监测到某区域超过6%个观测站点降水量达100毫米,并仍将持续时,我们将发布暴雨红色预警。

蓝色预警是“提醒哨”,黄色预警拉响“准备铃”,橙色预警下达“行动令”,红色预警就是“生死时速”的冲锋号!读懂这四种颜色,就掌握了防灾避险的关键密码。同时,公众需根据预警对应的防御要求及政府相关部门指示,及时做好防范和应对。

预警的落地,还有一个从信息到行动的闭环响应链:首先是智能监测,高科技探测设备精准捕捉风暴胚胎;其次是精准研判,AI等模型预判灾害轨迹;第三是多部门联动,气象与自然资源、应急管理等部门联合发布预警;接着是叫应机制,红/橙预警直通各级防汛负责人、手机预警短信等99%覆盖+社区联防协同,全民响应;最后是社区人员“敲门行动”,转移群众,确保零伤亡。

当我们用科技拓展感知边界,城市便拥有了预见风险的眼睛。在合肥,我国首部多普勒天气雷达正全天候“巡视”天空,其快速扫描和多目标追踪的能力在气象监测领域发挥着重要作用。与此同时,气象部门联合中国科学技术大学团队研发的智能电场仪通过监测大气电场,捕捉强对流天气发生前的电场变化,为暴雨、雷电等灾害性天气提供超前预警窗口。在未来,雷达“千里眼”升级、AI灾害推演、预警最后一公里布局……都将为城市筑牢防灾减灾防线提供科技支撑。

收预警、速传递,按指引行动!你我都是城市安全防线构筑者!

本文为科普中国·创作培育计划扶持作品

作者:中国气象学会

审核:钟鑫 中国气象学会秘书处科普部副研究员

出品:中国科协科普部

联合出品:中国气象学会

监制:中国科学技术出版社有限公司、北京中科星河文化传媒有限公司

来源: 科普中国创作培育计划

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科普中国创作培育计划

科普中国创作培育计划