作者:李洪亮 航空总医院 副主任医师

审核:邢岩 北京大学国际医院 主任医师

在正常压力脑积水的临床治疗中,微创手术是目前的主要干预手段,同时药物治疗可作为辅助方式,但其效果相对有限。

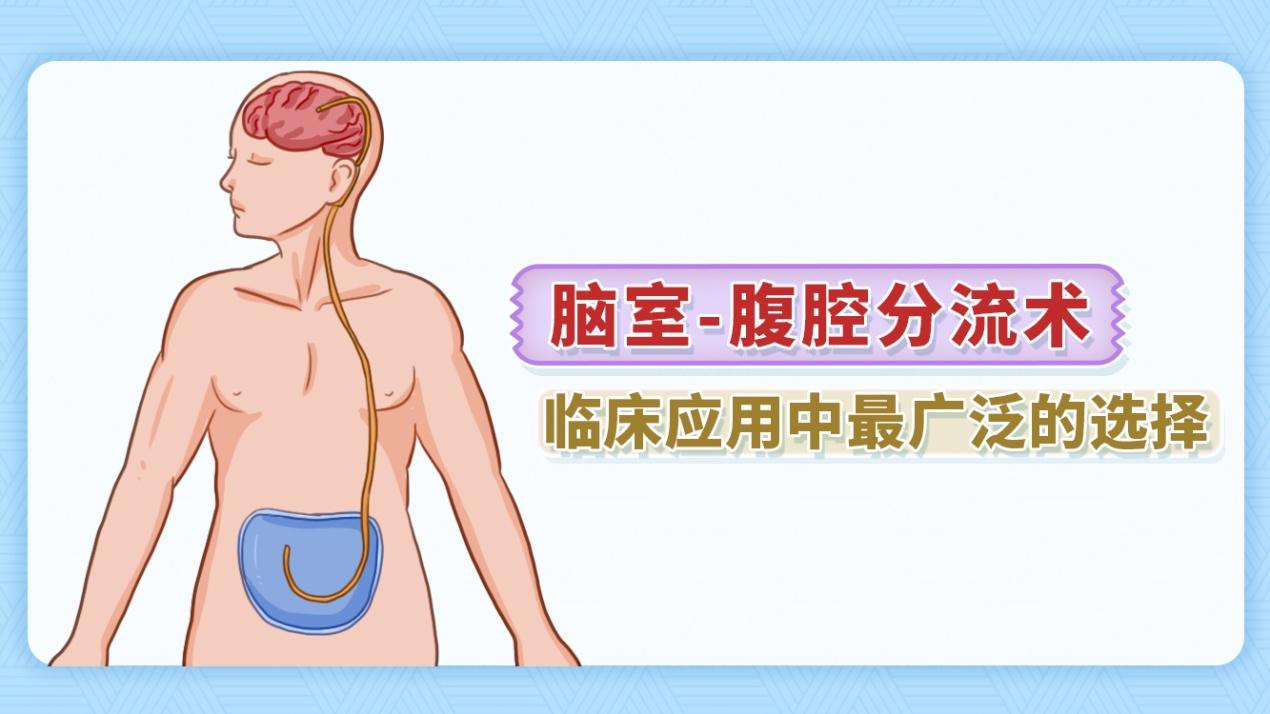

从微创手术来看,脑室-腹腔分流术是国际推荐的经典术式,也是临床应用中最广泛的选择。该手术的操作原理是在患者脑室部位插入引流管,随后将引流管通过皮下埋置的方式铺设通路,最终将颅内多余的脑脊液引流至腹腔内,借助腹腔的吸收功能实现脑脊液循环平衡。除了脑室-腹腔分流术,临床中还有另外两种分流路径可供选择,分别是腰大池-腹腔分流术与心房分流术,不过这两种术式各有特点,适用场景也存在差异。

图1 原创版权图片,不授权转载

其中,腰大池-腹腔分流术是近年来逐渐发展起来的术式,其操作路径相对较短,是从患者腰椎间隙插入引流管,再通过皮下埋管将脑脊液引流至腹腔。这种术式的优势在于无需在头部打孔,能有效减轻部分老年患者对手术的恐惧心理,不少老年患者因担心年龄大、身体耐受度差,对头部打孔的手术存在顾虑,而腰大池-腹腔分流术恰好规避了这一问题,因此在临床中逐渐获得更多应用。从疗效来看,国内多位专家的临床实践以及日本大量病例的长期观察显示,该术式的治疗效果与脑室-腹腔分流术相当,且并发症发生率同样处于较低水平。不过,腰大池-腹腔分流术对患者的腰椎条件有明确要求,若老年患者存在严重的腰椎管狭窄,局部解剖条件无法满足插管需求,则不建议采用这种术式,因此术前需先对患者腰椎情况进行详细检查,判断是否符合手术条件。

而心房分流术近年来的应用已大幅减少,主要欧洲有些国家仍在应用。主要原因是该术式可能存在较高的特殊并发症风险。由于引流管需将脑脊液引流至心房,术中操作及术后恢复过程中,可能引发心脏穿孔、心包积液或感染等严重问题,对患者生命安全构成威胁,因此美国、亚洲包括我国目前临床中已很少选用这种分流方式,仅在腹腔存在问题不具备分流条件时才选择心房分流术。

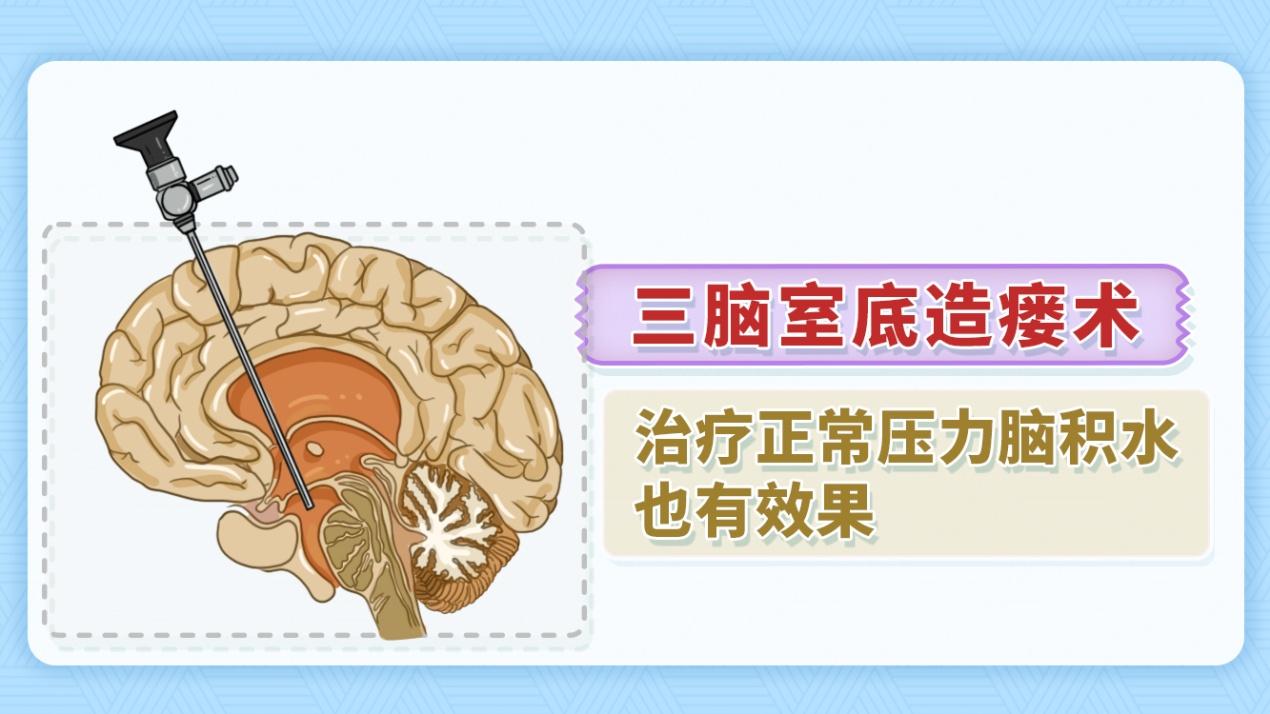

除了分流术,三脑室底造瘘术也是一种可行的微创手术选择。该手术借助脑室镜在患者三脑室底部打孔,通过建立新的脑脊液流通通道来改善脑脊液循环。最初,三脑室底造瘘术主要用于梗阻性脑积水的治疗,临床普遍认为其对正常压力脑积水无效。但近年来,国内外多位专家通过临床研究与实践发现,这种术式对正常压力脑积水同样具有治疗效果。其作用机制被认为是三脑室底打孔后,能有效改善基底动脉的搏动功能。基底动脉作为颅内重要的大血管,其搏动增强后可带动脑脊液循环,进而缓解正常压力脑积水的相关症状。不过需要注意的是,目前三脑室底造瘘术尚未纳入国际指南推荐范围,更多是基于专家临床经验的应用,其疗效仍需进一步通过大规模对照研究来验证和明确。

图2 原创版权图片,不授权转载

在国内临床实践中,部分医院已开展三脑室底造瘘术治疗正常压力脑积水,且取得了较好的效果。结合临床观察,该术式更适合特定类型的患者,即影像学检查显示第四脑室体积正常、侧脑室明显扩大的患者,这类患者接受三脑室底造瘘术后,往往能获得更理想的治疗效果。从手术耗时来看,三脑室底造瘘术本身属于微创操作,仅需打孔即可完成,手术操作时间约半小时,但由于术前需要进行麻醉准备,术后还需经历催醒过程,因此整个手术流程下来通常需要1-2小时。相比之下,分流术因涉及皮下埋置引流管,操作步骤更复杂一些,手术总时长也略长,同样需要1-2小时左右。

总体而言,对于正常压力脑积水患者,微创手术是目前疗效最明确、最主要的治疗方式,常用的是脑室-腹腔分流术和腰大池-腹腔分流术,三脑室底造瘘术则需根据患者具体情况谨慎选用。

来源: 中华医学会

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

中华医学会

中华医学会