“地崩山摧壮士死,然后天梯石栈相钩连。”地震作为一种常见的地壳运动和雕刻地貌的内动力地质作用,从地球诞生之日起就一直存在,与人类文明如影随形,并且作为一种地质灾害,侵蚀和破坏着人类文明。

破坏原理

地震是由地球内部的板块运动、地质构造变化等原因引起的地面震动。地震的震源通常位于地下几千米至数百千米处,地震波从震源发出,在地壳中传播,到达地表时产生破坏性的影响。

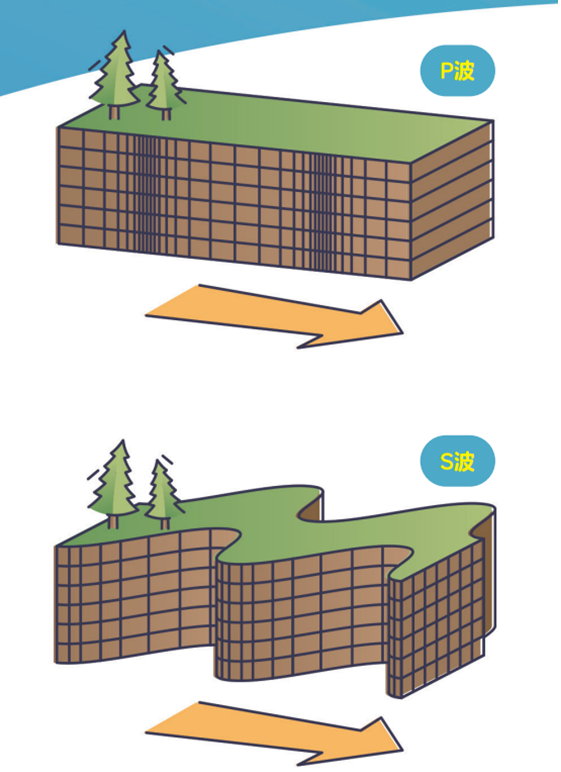

地震波由纵波、横波和面波组成。纵波对房屋的破坏相对较小。纵波,又称“P 波”或胀缩波,其振动方向与传播方向一致,传播速度较快,约为每秒 6千米。当地震发生时,纵波由于传播速度快,最先到达地面,对地表的破坏表现为上下颠簸或上下跳动。由于纵波主要引起介质的压缩和拉伸变形,而固体物质很难被压缩,因此纵波对建筑物的直接破坏较小。

横波,又称“S 波”或剪切波,传播速度较慢,约为每秒 3.5 千米。相较于纵波,横波的破坏力更大,这是由于横波的振动方向与传播方向垂直,表现为左右摇晃的剪切力,从而对地表建筑造成巨大破坏。

面波不是从震源发出的,而是由纵波与横波在地表相遇后激发产生的混合波,主要在地表传播,不能传入地下,但其波长大、振幅大,传播速度比横波小,在远离震中的地方也会造成较大的破坏,主要表现为地面的滚动和摇摆。

古来有之

我国最早的诗歌总集《诗经》中的《小雅·十月之交》就记载:“十月之交,朔月辛卯……烨烨震电,不宁不令。百川沸腾,山冢崒崩。高岸为谷,深谷为陵。”诗中所记“十月”日月交会,即月朔之后,辛卯这天发生了大地震。地震发生的时候,电闪雷鸣,江河沸腾,山崩地裂,高山即刻变为深谷,而原来的深谷却转眼变成了丘陵。据天文学家考证,此诗中记载的地震发生在公元前 776 年9 月 6 日(周幽王六年夏历十月一日)。

《后汉书·顺帝纪》中的“二郡山岸崩,地陷”,明代王叔承《烂溪采珠歌》中的“是岁山西天雨黍,陇西地震山崩移”,均描写了地震时的垂直运动导致了巨大的地貌破坏和变化。

我国古人通过对地震的研究而发明了地动仪

除了垂直运动,地震时强大的水平运动导致的地表破坏作用也不可小觑。西汉司马迁《史记·赵世家》中记载:“(幽缪王)迁五年,代地大动,自乐徐以西,北至平阴,台屋墙垣太半坏,地坼东西百三十步。”公元前 231 年,赵国代郡发生大地震,当时从乐徐到平阴大半的房屋城墙都被毁坏,地面裂开巨大的地沟。

相比垂直运动,地震时地表水平运动造成的破坏性往往更大。如《后汉书·五行志》中的“地震裂,城郭、室屋多坏,压杀人”,《元史》中的“辛卯,夜地震,平阳、太原尤甚,村堡移徙,地裂成渠,人民压死不可胜计”,均记录和描述了地震时地壳水平运动对地表建筑的强大破坏与摧毁作用。

除了垂直运动和水平运动对地表和地表建筑的破坏,地震时产生的各种次生地质灾害也会给人们的生命财产带来巨大的破坏作用。如清代文学家蒲松龄创作的写实散文《地震》中,就记录了历史上著名的“郯城地震”后“河水倾泼丈余……栖霞山裂;沂水陷穴,广数亩”等次生地质灾害。《竹书纪年》中记载“帝癸十年(约公元前1809 年),地震,伊洛竭”。伊洛就是河南省的伊河和洛河,地震后,伊河和洛河断流。《国语·周语》中记载公元前 780 年的陕西岐山大地震,“西周三川皆震……是岁也,三川竭,岐山崩”。“三川”即今陕西省的泾河、渭河、洛河,地震导致河流断流,岐山发生崩塌。

全球每年约发生地震 500 万次,其中人们能感觉到的约有 5 万次,可能造成巨大灾害的 7 级以上的地震约 10 次。我国是一个多地震的国家,全球大陆地区的大地震中有 1/4~1/3 发生在我国。对于地震,我们不必谈“震”色变,而应该客观地认识它、了解它,进而科学地预警、躲避它!

(文/刘汉斌 图/视觉中国)

来源: 科普江苏

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科普江苏

科普江苏