作者:马婉璐 中日友好医院 主治医师

宋璐璐 中日友好医院 副主任医师

审核:邢小燕 中日友好医院 主任医师

曾被视为“老年病”的2型糖尿病(简称:糖尿病),正以前所未有的速度侵袭年轻人,我国糖尿病患病率在40年间从约0.67%飙升至12.4%。这种“年轻化”趋势与现代社会生活方式剧变密切相关。早期识别与筛查,是遏制这一趋势的第一道防线。

糖尿病的发生是遗传易感性和环境因素共同作用的结果。其年轻化主要归咎于生活方式的改变,如饮食结构失衡,高油、高盐、高糖饮食泛滥,奶茶、含糖饮料、快餐等摄入过多,导致热量超标;运动量严重不足,久坐成为许多职场人的常态,体力活动大幅减少,能量消耗不足;不健康的饮食和缺乏运动直接导致体重增加,而肥胖是2型糖尿病最重要的危险因素之一;其他不良习惯,如吸烟、饮酒、作息不规律、长期精神压力等,也会增加患病风险。这些因素叠加,导致胰岛素抵抗或胰岛素分泌相对不足,从而促使糖尿病提前发生。

图1 原创版权图片,不授权转载

如何判断自己是不是糖尿病高危人群?如果您符合以下情况,则属于糖尿病高危人群,需提高警惕。

有糖尿病家族史人群,父母、兄弟姐妹等一级亲属有糖尿病史;超重或肥胖,体重指数(BMI)≥24为超重,≥28为肥胖;合并其他代谢异常,如高血压、高血脂、高尿酸血症等;有不良生活史,如长期缺乏运动、饮食不健康者;有特殊用药史,如长期使用糖皮质激素、某些精神类药物等;有妊娠期糖尿病史或曾分娩巨大儿(出生体重≥4公斤)的女性。

普通人群建议从35岁开始,每年进行一次血糖筛查。高危人群筛查年龄应提前至30岁左右,无论年龄大小,一旦出现高危因素,即应开始筛查。

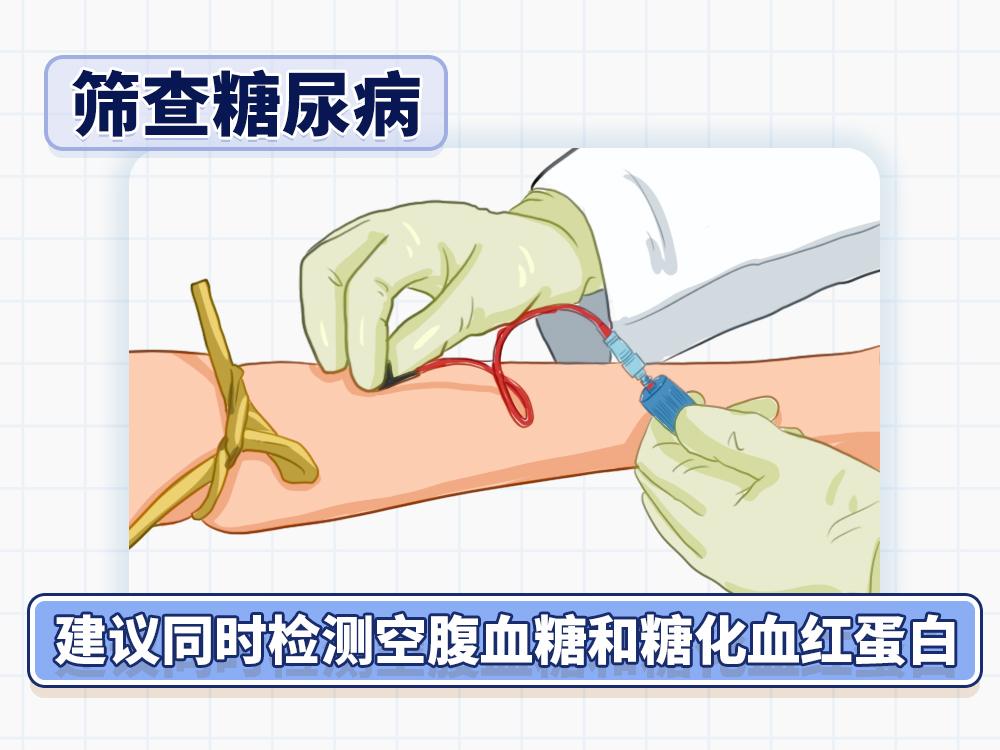

筛查项目主要包括空腹血糖和糖化血红蛋白。检测空腹血糖需至少空腹8小时,在上午8点左右抽静脉血检测最为准确。超过上午10点后,因体内激素变化,血糖值可能不够准确。糖化血红蛋白是反映近2-3个月的平均血糖水平的指标,不受短期饮食影响。筛查糖尿病最好同时检测空腹血糖和糖化血红蛋白,两者结合能更全面地评估血糖状况。若仅做一项,静脉血检测比指尖血更精确。

图2 原创版权图片,不授权转载

当空腹血糖或糖化血红蛋白异常,或怀疑存在胰岛素抵抗时,医生会建议进行75克口服葡萄糖耐量试验(OGTT),这是糖尿病诊断的“金标准”,能更早地发现糖代谢异常和胰岛素抵抗。口服75克葡萄糖后,在特定时间点(0、30、60、120分钟)抽血检测血糖和胰岛素水平。胰岛素释放试验是通过分析各时间点的胰岛素水平,可以评估胰岛功能,判断是否存在胰岛素抵抗(身体对胰岛素不敏感)或胰岛素分泌不足。

除了定期筛查、检测,我们也要了解血糖异常的早期信号。糖尿病的早期症状,典型的“三多一少”(多饮、多食、多尿、体重减少)症状往往出现在血糖显著升高时。以下是一些更应警惕的早期信号:

反应性低血糖,表现为餐前出现明显饥饿、心慌、手抖,这是胰岛功能轻度受损,出现胰岛素分泌与血糖高峰不匹配的典型表现;不明原因的疲劳、乏力;视力模糊或视力波动;皮肤瘙痒,尤其是女性外阴瘙痒;伤口愈合缓慢,容易感染。出现上述任何信号,都应及时就医进行血糖评估。

糖尿病前期是正常血糖与糖尿病之间的中间状态,包括空腹血糖受损(IFG)和糖耐量减低(IGT)。满足以下任何一项标准,即可诊断为糖尿病前期。

空腹血糖受损(IFG)是指空腹血糖介于 6.1 mmol/L 至 7.0 mmol/L 之间;糖耐量减低(IGT)是指OGTT试验2小时血糖(2hPG)介于 7.8 mmol/L 至 11.1 mmol/L 之间。糖化血红蛋白(HbA1c)介于 5.7% 至 6.4% 之间。

糖尿病早已不是老年人的专利,年轻人应对此有清醒认知,定期筛查是关键。尤其要重视“糖尿病前期”这一可逆转阶段,通过科学的生活方式干预,完全有可能避免进展为糖尿病,守住健康防线。

来源: 中华医学会

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

中华医学会

中华医学会