覆盖地球71%表面积的海洋,蕴藏着占全球总生物量87%的生命资源,这些在低温、高压、高盐环境中进化的海洋生物,孕育出结构独特的高活性天然分子,成为生物医药研发的“深蓝宝藏”。海洋生物医药以海洋生物为原料,开发药物、生物制品与医用材料,既为疑难疾病治疗提供新方案,也推动“蓝色经济”向高附加值领域延伸。我国已发现1.4万个结构新颖的海洋天然产物,形成了完整科研体系,让这个神奇的“药库”逐步走进大众的健康生活。

极端环境:孕育出独特的药用价值

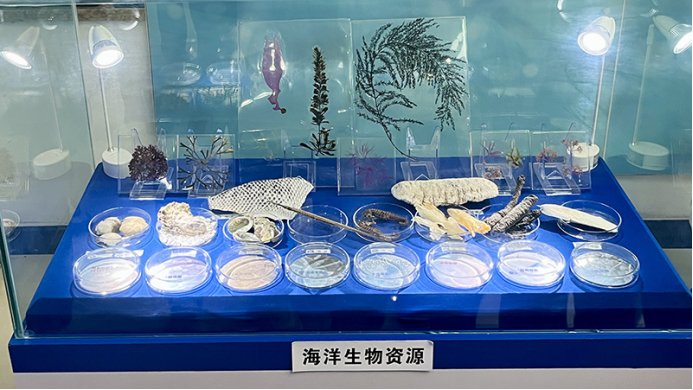

海洋生物的生存智慧,造就了其独特的药用价值。为抵御天敌、适应极端环境,海洋生物进化出特殊化学防御体系,产生的活性物质具有抗肿瘤、抗炎、抗菌等多种功效。例如,海绵、海鞘等固着生物能分泌强效活性分子,珊瑚礁生态系统中更是富集着多样药用化合物。我国传统中医药早已利用海洋资源,2025年版《中华人民共和国药典》收录11个直接源于海洋的药物品种,150余个含海洋中药的方剂,鲍鱼壳(石决明)清肝明目、乌贼墨止血等功效被广泛应用。现代研究更发现,海洋多糖、多肽等物质在调节免疫、修复组织等方面优势显著,为新药研发提供了丰富原料。

研发突破:从实验室到临床的创新之路

我国海洋药物研发已进入临床转化的关键阶段。青岛海洋生物医药研究院研发的免疫抗肿瘤海洋一类新药BG136,与免疫检查点抑制剂联用对结肠癌、乳腺癌等晚期实体瘤有“协同增效”作用,目前已启动Ⅱ期临床试验。在基础研究领域,上海交通大学等机构联合构建了迄今最完整的深海原核微生物基因数据集,鉴定出7564个物种基因组,其中89.4%为新物种;重要药源鱼类三斑海马的参考染色体图谱成功组装,为海洋药物研发提供了核心数据支撑。

技术赋能:破解产业转化的核心瓶颈

海洋生物医药研发曾面临活性物质获取难、合成成本高、临床转化慢等挑战,而新技术正逐一破解这些难题。AI技术通过构建海洋天然产物专属数据库,实现分子靶点快速筛选与设计,形成“AI预测—实验验证—临床评估”的闭环,大幅提升研发效率;生物工程发酵技术让海洋多糖等物质实现规模化生产,解决了天然提取量少的瓶颈。在产业端,青岛企业将蟹壳中的壳聚糖转化为30秒快速止血的医用纱布,甚至研发出可降解心脏支架,植入人体1-2年即可完全吸收;3D药物打印技术则能精准控制剂量与释放速率,为个体化用药提供可能。这些技术创新让海洋生物医药从实验室走向产业化,形成“药物+医疗器械+大健康制品”的多元布局。

从海底微生物到临床新药,从废弃蟹壳到高端医疗材料,海洋生物医药正以多学科交叉创新的姿态,挖掘“蓝色国土”的健康价值。随着科研体系的完善与技术的持续突破,这片“蓝色药库”将为人类健康提供更多解决方案,成为海洋经济高质量发展的重要增长极,书写向海图强的创新篇章。

作者:北京城市学院 国际文化与传播学部 刘嘉依

审核:北京城市学院 国际文化与传播学部教授、硕士生导师 邓兴军

综合来源:新华社、新华网、光明网、央视网

来源: 科普中国-科普话强国

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科普中国-科普话强国

科普中国-科普话强国