近年来,号称“解压神器”的软泥类玩具(如起泡胶、水晶泥等)风靡市场,成为儿童常用玩具之一。但其制作材料含有毒硼砂,随着质量问题与安全事件频发,多地市场监管部门已多次发布消费警示。

硼砂到底是个啥?为啥它会悄咪咪地溜进孩子的玩具里?

19批次“磁力泥”均有风险。来源:上海市场监管

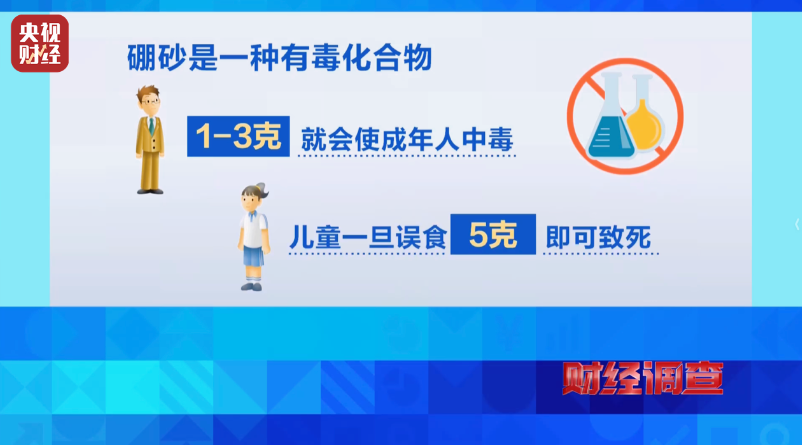

儿童误食硼砂5g即可致死!

软泥玩具在狭义上是指有一定色彩、具有良好可塑性的黏性泥土玩具,目前市面上的软泥玩具主要可分为两类:水晶泥及类似玩具和造型黏土和泥胶。

水晶泥及类似玩具指的是透明或带颜色的水基凝胶或类似凝胶的材料。该材料黏稠、光滑,且通常是非牛顿流体,可用手工操作、揉捏和拉伸成不同形态。市面上常见的水晶泥、史莱姆、气泡胶、假水等即属于这一类玩具。

造型粘土和泥胶指的是在模压成特定形状后仍能保持其形状和形态的柔韧固体或半固体混合物。该材料可用于通过手工操作创造物体形象,或由其他工具、玩具挤压成轮廓形象。市面上常见的橡皮泥、彩色粘土、超轻粘土等即属于这一类玩具。

这些软泥玩具里的核心材料是胶水和成型水。成型水可以让胶水不再粘手,软泥玩具就可以随意揉搓拉伸,但成型水的成分除了水就只有硼砂。

硼砂,化学名为四硼酸钠,是一种常见的化工原料,主要用于玻璃、陶瓷等行业。它能降低玻璃熔点、增强陶瓷光泽,还被用作防腐剂。

硼砂是一种有毒化合物,成年人中毒量为1g~3g、致死量为15g~20g;儿童一旦误食5g即可致死。这意味着,孩子玩耍时,啃咬手指、揉擦眼睛都可能引发危险。即便不直接摄入,长期接触也会影响孩子的肝肾功能和生长发育。

小编之前在《为提升口感,往食物中非法添加硼砂,这太“刑”了》中跟大家分享过,硼砂不是剧毒,但它进入人体后会在胃酸作用下转化为硼酸,难以代谢排出,进而在体内慢慢累积,尤其是长期、反复摄入,会对身体多个系统造成伤害。

那国家标准有没有对软泥玩具中的“硼”进行限制呢?

据悉,现行的玩具强制性国家标准GB 6675.4—2014《玩具安全 第4部分:特定元素的迁移》该标准主要对锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞和硒八种可迁移元素的限量进行了规定,确实未包括硼元素。

这一标准发布于2014年,确实难以覆盖近年来层出不穷的各种新型网红软泥玩具,如备受孩子们喜爱的“史莱姆”“水晶泥”等。

很多“解压”小玩具就含有硼砂,玩过之后一定要洗手。

来源:漫科学科普平台

好消息是,标准的更新工作已经在进行中。根据2024年2月9日国家市场监督管理总局(国家标准化管理委员会)发布的最新通报,《玩具安全 第4部分:特定元素的迁移》已完成修订并进入通报阶段,将新增对硼元素的限量要求。

值得注意的是,这一修订并非发生在2023年11月,而是于2024年2月才向WTO通报。新标准计划在批准后36个月正式生效,给予了生产企业足够的过渡期。

此外,在国家推荐性标准《消费品中重点化学物质使用控制指南》(GB/T 39498—2020)中也明确指出,液体或粘性玩具中,硼的迁移量应不大于300mg/kg。但需要明确的是,这是一项推荐性标准,而非强制性要求,企业可自愿遵循。

(*迁移量:这类玩具直接摄入的可能性较小,硼的暴露取决于偶然的手—嘴接触转移,随着玩具材料黏附在皮肤表面,转移了多少即为迁移量。)

硼砂是一种有毒化合物。来源:央视财经

划重点!购买玩具认准这些标志

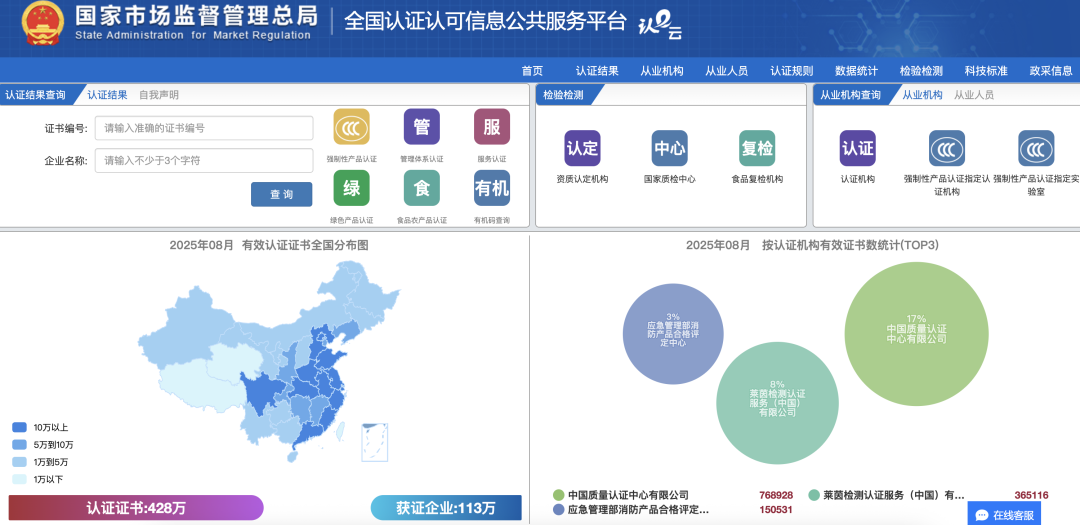

1.查询CCC认证

部分水晶泥或假水套装玩具包含独立玩耍功能的塑胶定型模具或金属部件,属于国家强制性产品认证目录范围。选购此类产品时,应选择包装或标识上带有“CCC”强制性认证标志的产品。不建议购买无中文标签标明产品名称、生产厂名、厂址的“三无”产品。

2.合理选择年龄范围的玩具

家长在购买玩具产品时,要注意看清标注的适用年龄范围、警示语,儿童实际年龄应与玩具标注的适用年龄范围相符。例如含有(或可能产生)小零件的玩具不适合3岁以下儿童玩耍,磁力泥不适合14岁以下儿童玩耍。

3.玩耍后及时洗手

为防止将残留在手上的有害物质摄入体内,家长应督促孩子及时洗手。手上有伤口的时候尽量不玩软泥玩具,防止硼砂成分通过伤口迁移至人体内。

家长如果发现儿童误吞或误食软泥材料、小零件,可以先尽量催吐,把摄入的食物排出,再携带剩余食物或呕吐物,及时就医。

可以在“国家市场监督管理总局”查询是否有CCC认证。

来源:国家市场监督管理总局

一块软泥,看似柔软无害,却可能潜藏着孩子成长中不应承受的负担。我们期待未来国家能进一步完善儿童玩具监管体系,推动无毒替代材料的普及。但在此之前,请家长朋友及时关注孩子的日常玩具,把家里可疑的玩具清理掉,孩子的安全比什么都重要。

参考文献:

[1]张晓琳.儿童玩具中硼元素迁移风险及监管建议[J].中国质量技术监督,2023,40(4):105-108.

[2]中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所.硼砂毒性及其在儿童用品中的安全性评价[J].中国公共卫生,2021,37(6):853-857.

供稿单位:重庆陆海传媒有限公司电脑报出版分公司

编辑:叶家余

审核:陈 鑫、杨建华

审核专家:余师亮

声明:除原创内容及特别说明之外,推送稿件文字及图片均来自网络及各大主流媒体。版权归原作者所有。如认为内容侵权,请联系我们删除。

来源: 重庆市科学技术协会

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

重庆市科学技术协会

重庆市科学技术协会