从二战雷达技术中意外诞生的微波炉,使人类摈弃传统明火,利用微波加热成为可能,而这一技术并未止步于厨房。科学家发现,通过精准调控特定频段的电磁波,不仅能在托卡马克装置的上亿度高温等离子体中传播,还能诱导电流、约束汹涌的带电粒子。半个世纪间,源自厨房中的小小发明,最终演变为托起“人造太阳”的能量火种,将能源革命的战场从家居电器推向恒星燃烧的无垠疆域。

微波:电磁波中的特殊成员

要理解这些技术的基础,得先从“电磁波”开始讲起。它虽然看不见、摸不着,但却与我们的生活息息相关,从无线电广播到手机通信,再到微波炉的加热,都离不开电磁波的神奇作用。19世纪,英国物理学家麦克斯韦(James Clerk Maxwell)在总结前人研究电磁现象的基础上,建立了完整的电磁理论。他通过一组优美的数学方程——麦克斯韦方程组,预言了电磁波的存在。麦克斯韦认为,变化的电场会产生磁场,变化的磁场又会产生电场,这种交替变化的电场和磁场就会以波的形式向空间传播,而这就是电磁波。

看不见摸不着的电磁波

(图片来源:知乎@泽耀科技)

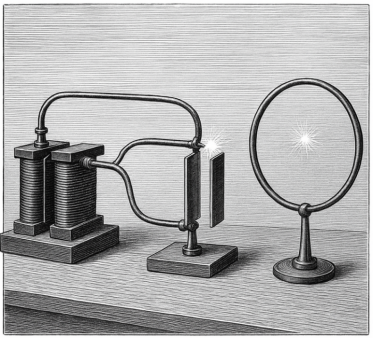

直到1887年,德国物理学家赫兹(Heinrich Rudolf Hertz)才通过实验证实了电磁波的存在。他利用电感线圈与金属环设计了一个巧妙的实验装置,利用电感线圈与两个铜球电容组成发生器,金属环被放置在电感线圈附近当作接收器。在实验中发现,当电感线圈产生电火花时,金属环的间隙中也会出现电火花。这是因为电感线圈产生的变化电流会产生变化的电场和磁场,也就是电磁波,当电磁波传播到金属环时,在金属环中产生了感应电流,从而出现电火花。赫兹的实验不仅证实了麦克斯韦的理论,还为无线电技术的发展奠定了基础。

赫兹验证电磁波实验

(图片来源:由Sora软件生成)

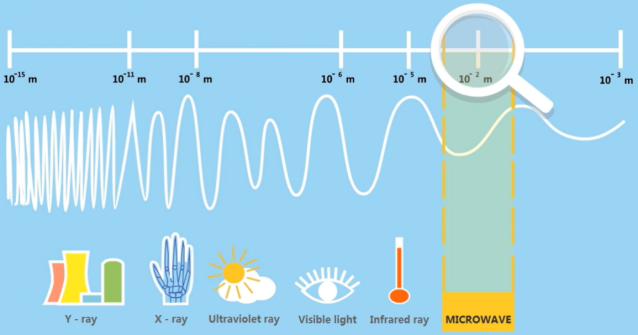

电磁波按照不同的“波长”或“频率”可以分为无线电波、微波、红外线、可见光、紫外线、X 射线和伽马射线等。微波是电磁波的一种,通常指波长大约在1 mm到1 m之间、频率在300MHz到300GHz范围内的电磁波,在电磁波谱中处于无线电波和红外线之间。它的这种高频特性使得它能够携带更多的信息,而且由于微波还可以穿透电离层,使得它在通信领域有着重要应用。

电磁波的常见分类

(图片来源:NetTech TV《走进微波系列课程》)

从战场到厨房:电磁波的发展历程

电磁波被发现后,很快就开启了人类通信技术的新纪元。1901年,意大利发明家马可尼(Guglielmo Marconi)成功实现了跨越大西洋的无线电通信,这标志着人类进入了无线电通信时代。此后,无线电广播、电视等技术相继出现,让信息能够快速传播到世界各地。到了二战时期,雷达技术的发展成为了电磁波应用的一个重要里程碑。由于微波能穿透云雾且不易被大气吸收,因此成为二战期间雷达技术的核心。

雷达利用了微波的反射原理,通过发射微波并接收目标反射的回波,实现了远程探测敌机和舰船的功能。雷达设备会向特定方向发射电磁波,当电磁波遇到目标物体(如飞机、舰船等)时,部分电磁波会被反射回来,雷达接收到反射波后,通过测量发射波和接收波之间的时间差就可以计算出目标物体的距离。同时,根据反射波的强度、频率等信息,还能判断目标物体的大小、形状和运动速度等。雷达技术在二战中发挥了巨大作用,它可以提前发现敌方的飞机和舰船,为防御和攻击提供了重要的情报支持。例如,英国在二战中部署的“本土链”雷达系统,便是利用微波波段实现了对德军的早期预警。

雷达探测的原理

(图片来源:由Sora软件生成)

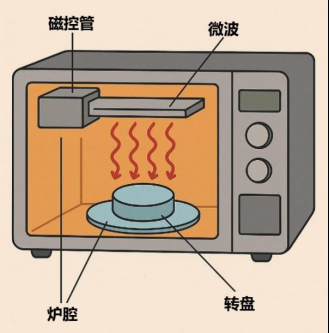

二战后,微波技术转向民用领域。1945年,美国工程师珀西·斯宾塞(Percy Spencer)在研究“磁控管”时意外发现微波可加热食物,这一发现直接促使了家用微波炉的诞生并逐渐成为现代家庭的标准配置,也让公众直观感受到微波的能量特性。微波炉利用微波的热效应来加热食物,由于食物中通常含有水分,而水分子又是极性分子,当微波照射到食物上时,微波的交变电场会使水分子快速振动和转动,分子间相互摩擦产生热量,从而使食物的温度升高。简单来说,微波炉就是通过微波引起食物内部分子的剧烈运动来实现加热的,这种加热方式高效且均匀,大大节省了烹饪时间。

微波炉的原理结构

(图片来源:由Sora软件生成)

加热等离子体的“微波炉”:波加热与电流驱动

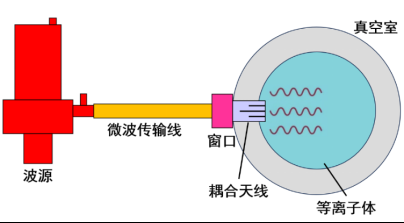

微波在家居厨具中的应用仅仅只是一个例子,在核聚变研究领域,得益于其高效的能量传递特性,微波有着更高阶的应用。核聚变是一种将轻原子核(如氢的同位素氘和氚)聚合成较重原子核的过程,在这个过程中会释放出巨大的能量。可要实现可控核聚变,需要在极限的高温条件下。射频微波加热与电流驱动通常被认为是除中性粒子束加热以外的另一类主要辅助加热手段,采用不同波段的电磁波从外面注入到等离子体使其吸收加热,带电粒子在电磁场作用下以同一频率规律振动,与其他粒子碰撞后将能量转化为热能。电磁波自波源产生,经传输线传播到真空室附近,随后经陶瓷窗口进入真空室,并由天线发射,波入射到等离子体后还将经历传播、吸收、模式转换等过程。在此基础上,科学家们通过借鉴微波炉利用微波能量的原理,设计出了射频波加热系统。

射频波加热等离子体传输过程

(图片来源:中国科学院合肥物质院等离子体所)

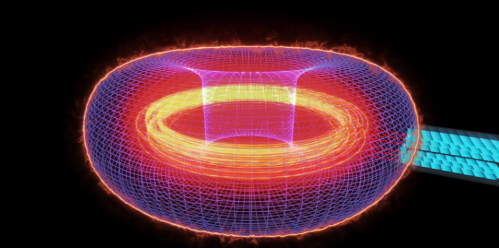

在合肥科学岛的EAST全超导托卡马克装置素有中国“人造太阳”之称,能实现上亿摄氏度的高温等离子体稳态运行,而其中低杂波电流驱动、电子回旋波加热和离子回旋波加热是托卡马克重要的三种辅助加热手段。相比于利用等离子体本身的电阻产生热量从而使等离子体温度升高的欧姆加热方法,射频波辅助加热可以在更高的等离子体温度下工作,因为其加热效率不受等离子体电阻率影响。

以低杂波电流驱动系统为例,与家中常用的微波炉不同,微波炉主要加热的对象是水分子,而低杂波则直接加热等离子体中的电子。其原理是从外注入波与等离子体发生相互作用,在高频电磁波不断变化的电磁场下将波能转化为电子的定向动能,加热等离子体。能够用于驱动和维持托卡马克装置环向等离子体电流,调控等离子体电流分布,实现对等离子体电子的有效加热,辅助等离子体电流驱升,抑制边界局域模,优化偏滤器热流分布等,托卡马克装置上使用的2.45GHz与4.6GHz低杂波系统产生的高频微波既能在等离子体中传播,又能被等离子体所吸收,一直以来都是最基本且常用的加热和电流驱动方式。

低杂波驱动下波与粒子相互作用

(图片来源:中国科学院合肥物质院等离子体所)

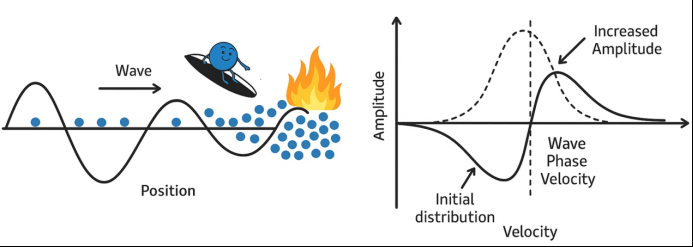

借助于朗道阻尼作用,低杂波电流驱动技术可以提供高功率的加热,有助于实现聚变所需的高温等离子体条件。要解释什么是朗道阻尼,我们需要将眼光放到更微观的角度。在微观的等离子体世界里,低杂波进入等离子体后会与那些热速度和波的相速度基本相当的电子发生相互作用,电子将吸收波的能量和动量,从而达到加热等离子体和维持电流驱动的目的。一种更形象的理解是,当等离子体中的波与粒子发生能量交换时,类似于冲浪者与海浪的互动关系,冲浪者需要调整自身速度与海浪的推进速度同步(即“追浪”),才能稳定获取能量并完成冲浪动作。若冲浪者速度明显快于或慢于海浪,则无法有效互动。类似地,等离子体中只有当粒子速度与波的相速度接近时,粒子才能高效吸收波的能量。

朗道阻尼作用下波与粒子的能量交易

(图片来源:中国科学院合肥物质院等离子体所)

正如我们看不见微波炉中的微波一样,低杂波电流驱动系统就像是核聚变装置中的“隐形推手”,它利用微波的能量为等离子体提供了额外的电流驱动,帮助维持核聚变反应所需的高温和高密度等离子体环境,是实现可控核聚变的关键技术之一。虽然目前核聚变技术仍处于研究和发展阶段,但低杂波电流驱动系统等相关技术的不断进步,让我们离实现清洁、可持续的核聚变能源越来越近。

先进聚变堆建设:全国产化低杂波电流驱动系统

随着核聚变技术的发展,未来的聚变堆需要提供更高效的辅助加热手段。我国磁约束聚变领域的专家们计划建立一个世界领先的国家级重点科技基础设施,称为“聚变堆主机关键系统综合研究设施(Comprehensive Research Facility for Fusion Technology)”。该项目旨在打造一个集超导磁体和偏滤器研究为一体的顶尖系统,为磁约束聚变核心技术的研究提供一系列极端的实验条件,包括但不限于粒子流、电流、磁场、热量和力等条件。

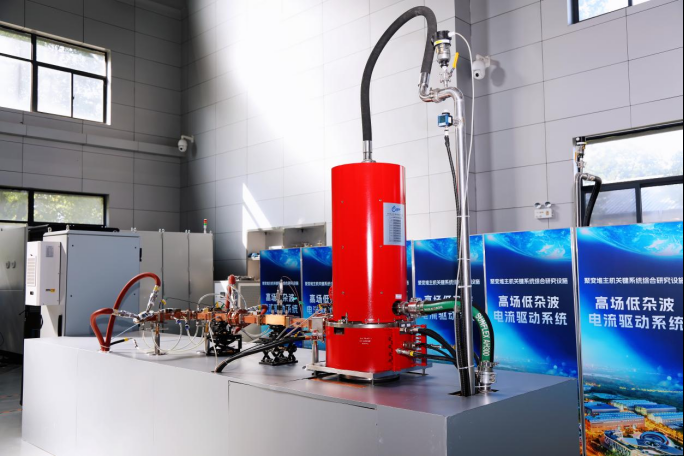

其中CRAFT高场低杂波电流驱动系统作为CRAFT项目的重要组成部分,旨在解决面向反应堆的耦合天线设计、远距离低损耗功率传输、多管并联可靠安全运行等关键技术。系统主要由微波源系统、微波传输线、耦合天线、监控保护、高压电源、冷却系统所组成。能够不断地给等离子体补充能量,维持长脉冲、甚至稳态的等离子体放电,显著提升托卡马克装置运行参数和水平。

CRAFT高场低杂波电流驱动系统

(图片来源:中国科学院合肥物质院等离子体所)

悄悄突破次元壁的科技多面手

在如今信息的世界,微波波谱已成为一种非常宝贵的资源,电磁场与微波技术无论在国防建设、科学研究、工农业生产还是日常生活中都应用广泛。从军事领域的雷达探测到民用的通信网络,从医疗诊断到工业制造,微波技术推动着社会的不断发展。

无线检测和测距:雷达是微波最广泛应用的领域之一,工作频率一般在3-100GHz范围内,可以实现对被测目标的测距、测向、测速、成像以及识别等各种复杂任务。现代雷达系统通过高频微波信号的反射特性,实现对空中与地面目标的高精度监测,为国防安全、气象预警和交通导航提供了强有力的技术保障。同时,微波测距技术在无人驾驶、自动驾驶车辆、智能交通控制方面也扮演着重要角色,大大提高了交通的安全性与效率。

移动通信领域:现代通信系统几乎无例外地工作在微波波段,例如无线通信、中继通信、卫星通信、射频识别(RFID)、有限传输通信和散射通信等。这些技术共同构建了全球无处不在的通信网络,实现了全球信息的互联互通。在5G及未来的6G网络中,微波与毫米波技术的应用极大地提高了数据传输速度、容量和连接密度,推动着物联网、智能城市、智能制造等新兴产业的快速发展。

生物医学领域:通过对生物体的局部微波照射,可以诱导产生一系列的变化,用于治疗疾病。微波技术在肿瘤热疗、组织成像和疾病诊断方面取得了显著进展。例如,微波消融术正在成为一种低侵入性、高效的肿瘤治疗方式;微波成像技术作为一种非侵入性的诊断工具,能够展现组织内部的细节,为早期疾病检测提供了新的手段。这些创新极大推动了个性化医疗和精准治疗的发展,为改善患者的生活质量带来了希望。

从基础理论到厨房必备电器,从雷达到移动通信,微波技术持续重塑人类对能量的掌控和信息的传递方式。它不仅使我们的生活更加便捷、安全,也推动了各行各业的智能化与信息化发展。未来,随着太赫兹技术的突破,微波的边界将进一步扩展至更微观与更宏观的领域。例如,在材料科学中,微波可以用来分析新材料的结构,在天体物理中,太赫兹波有望帮助我们探索宇宙深处的新天体和现象。同时,微波技术还可能在能源开发、环境监测、量子计算等前沿领域发挥重要作用,为人类开启更加丰富多彩的科技未来。

(合肥综合性国家科学中心科技传播中心)

来源: 数字化科普小课堂

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

数字化科普小课堂

数字化科普小课堂