【成语】:以卵击石

【释义】:用蛋去碰石头。比喻不自量力,自取灭亡。

【出处】:最早见于《墨子·贵义》:“以其言非吾言者,是犹以卵投石也。” 后《荀子·议兵》亦有:“以桀诈尧,譬之若以卵投石。”

【拓展】:“以卵击石”常与“螳臂当车”“蚍蜉撼树”等成语并列,成为力量悬殊对抗的经典比喻。例如:小企业用价格战挑战行业巨头,实为以卵击石;个人试图对抗体制性不公,也常被视作此类。反义词如“势均力敌”“旗鼓相当”,则形容双方实力相当。

【成语中的动物】:成语中的“卵”虽泛指禽卵,但若论及最具“击石”潜力的蛋,非鸵鸟蛋莫属。这种直径达15厘米、壳厚2~4毫米的巨蛋,需承受成年鸵鸟(体重100-150千克)的孵化压力,其抗压强度堪比低标号混凝土——这种生物学特性让“卵”与“石”的对抗不再那么绝对。

小档案

名称:鸵鸟

英文名:Ostrich

学名:Struthio camelus

蛋重:1-1.8千克

蛋壳厚度:2~4毫米

抗压强度:承受55千克静压不破裂

隶属科目:脊索动物门,鸟纲,鸵形目,鸵鸟科

传奇指数:★★★☆☆

分布范围:原产非洲撒哈拉以南,现全球多地人工养殖。

魅力写真:

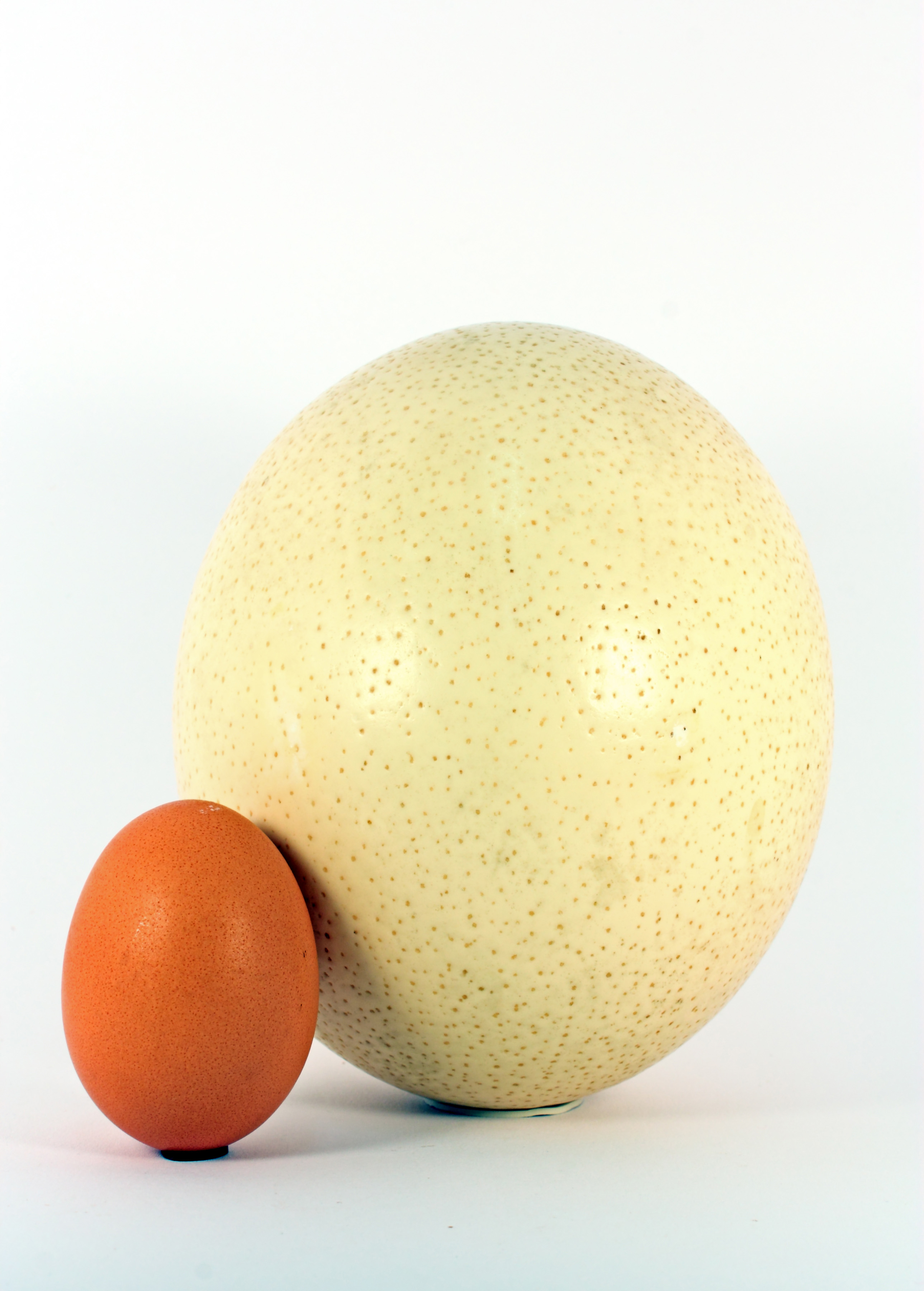

鸡蛋与鸵鸟蛋对比(图片来源:包图网)

鸵鸟家庭在非洲大草原上行走(图片来源:包图网)

外形特征:

鸵鸟体形大,具有较小的头部、细长的脖颈、弧形的背脊、徒有其表的翅膀和长长的腿。喙硬直扁平,而且较短。两性的羽色十分相似,雄鸟的略微深一些,全身的羽毛大多为暗灰色。翅膀上的羽毛长而大,但也不能飞行,主要用作休息时掩盖腰部等。鸵鸟蛋呈乳白色,1个鸵鸟蛋相当于24个鸡蛋的体积。

生活习性:

鸵鸟是群居、日行性走禽类,杂食性,以植物为主,兼食昆虫等小型动物;适应于沙漠荒原中生活,嗅听觉灵敏,善奔跑,跑时以翅扇动相助,一步可跨8米,时速可达70千米,能跳跃达3.5米。鸵鸟常结成5~50只一群生活,常与食草动物相伴。多只雌鸟将蛋产于同一巢穴,最多可聚集60枚;雄鸟用颈部敏感皮肤调节翻蛋角度,确保受热均匀;雏鸟在壳内通过特定频率鸣叫与父母沟通破壳时机。

奇闻轶事:鸵鸟遇到威胁时会把头埋进沙子里?真的假的!假的。

“鸵鸟遇到危险时会把头埋进沙子里”——这个充满画面感的说法,流传了几个世纪,甚至演变为对逃避现实行为的经典比喻。但真相究竟如何?现代动物学家用实地观察给出了截然不同的答案。

为了揭开这个谜团,科学家们走访了全球数十个鸵鸟栖息地和养殖场,与常年与鸵鸟为伴的饲养员深入交流。令人惊讶的是,没有任何一位专业人士目睹过鸵鸟因害怕而将头埋入沙中的行为。这个流传甚广的景象,更像是人类凭借有限观察而进行的文学想象。

那么,鸵鸟低头贴近沙土的真正原因是什么?它们有时候会低下头,将头部贴近地面,以便更敏锐地感知远处传来的震动,查看周围有没有危险;孵卵期间,用喙小心翻动正在孵化的蛋,确保受热均匀;与许多鸟类一样,吃一些细小的砂石,帮助磨碎胃中的植物纤维;有时把头甚至胸部埋进热沙里进行“沙浴”,有效烫死羽毛中的寄生虫是为了烫死头上或翼下的寄生虫。

作为现生最大的鸟类,鸵鸟在遇到危险的时候,它们演化出了一套高效的防御系统:瞬间爆发的奔跑能力。强健的双腿使它们能够以超过70公里的时速持续奔跑,这个速度足以让大多数捕食者望尘莫及。如果情况危急,它们还会利用强壮的后肢进行踢击,其力量足以令猎豹、鬣狗等中型捕食者重伤而退,所以它遇到威胁时没有必要把头埋进沙子里。

在无处可逃的极端情况下,鸵鸟会选择静卧,将长颈平贴地面。这种姿态并非愚蠢的“藏头”,而是出色的伪装策略——从远处看,蜷缩的鸟体与周围的灌木杂草几乎融为一体。这种利用环境进行隐蔽的行为,在动物界中实际上是一种相当高级的生存智慧。

这个被误解千年的寓言,提醒着我们:自然界远比我们想象的更加精妙。下次当您听到“鸵鸟心态”这个说法时,不妨记得——真正的鸵鸟从不逃避现实,它们用强健的双腿和敏锐的感知,直面生存的每一次挑战。

来源: 喜涮涮

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

喜涮涮

喜涮涮