2022 年,一场国际会议在罗马召开。来自欧洲、亚洲与北美的肠道微生态专家齐聚一堂,聚焦一个小而深刻的主题——肠道菌群与粪菌移植在炎症性肠病(IBD)治疗中的作用。

这次被称为“第一次罗马国际共识会议”的聚会,最终形成了发表于 Gut 的共识文件:《The first international Rome consensus conference on gut microbiota and faecal microbiota transplantation in inflammatory bowel disease》。

它凝聚了 25 位专家三轮以上的修订与投票,像一份医学时代的“罗马条约”,重新定义了粪菌移植(FMT)在 IBD 中的地位与未来方向。

背后不仅是疗效的讨论,更是一场关于标准、伦理与科学信任的重建。

过去十年,FMT 从实验室走向临床,被视为“重建肠道生态”的创新疗法。它在复发性艰难梭菌感染中已被证实有效,但当应用于溃疡性结肠炎、克罗恩病等慢性炎症性疾病时,结果变得复杂。

有的患者在移植后炎症消退、症状缓解,有的却几乎没有反应。专家们意识到,要让 FMT 真正成为医学的一部分,必须从个案探索走向科学共识。

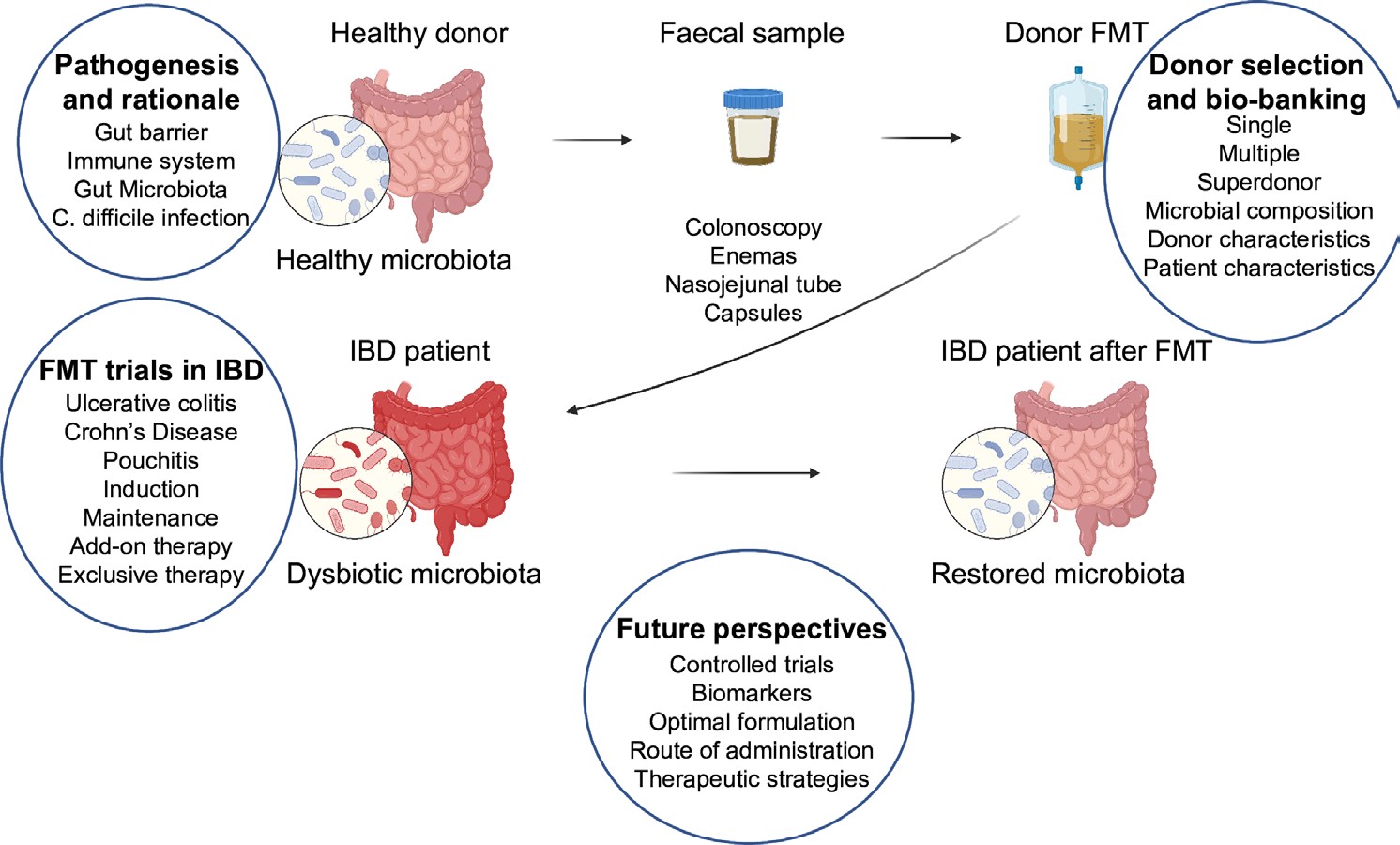

图1|炎症性肠病中的粪菌移植流程:从健康供者到受体肠道微生态的重建。

图中展示了 FMT 的全流程:供者筛选、粪样采集、制备与质量控制、递交方式(胶囊、结肠镜或灌肠),以及受体肠道菌群的再平衡过程。

会议达成共识:FMT 在 IBD 中仍属探索性治疗,不能简单复制艰难梭菌感染的方案。IBD 的肠道屏障受损、免疫反应复杂,疗效受多因素影响。当前研究显示,FMT 对溃疡性结肠炎的有效率约为 30%–50%,而克罗恩病数据尚不确定。

但科学的道路从来不是以确定性开端的。正因为不确定,人们才需要共识。

除疗效外,安全与标准化成为会议的核心议题。

报告提出了供者筛查、粪样制备、储存与递交路径的国际规范:供者需接受传染病与代谢筛查,粪样应在 −80°C 下保存,全程遵守药品级无菌标准。

这种严谨的流程既是科学要求,也是一种伦理立场——FMT 不应再是“自制疗法”或经验性尝试。

专家强调,FMT 是人与人之间最直接的生物交换,它不仅是微生物的传递,更是生态系统与免疫信号的交织。供者与受体之间的匹配、移植频次、菌群多样性,都可能决定最终的疗效。

因此,未来的 FMT 不再是“换粪”,而是“精准生态移植”——可测、可控、可追溯。

会议还提出,要让 FMT 真正走向精准医疗,必须找到能够预测疗效与安全性的生物标志物(biomarkers)。

供者菌群的多样性、代谢物组成、受体的免疫特征,都是潜在指标。

专家倡议建立国际共享数据库,在统一框架下比较数据、验证结论,使全球研究者能在同一生态语言下交流。

这一提议被认为是罗马会议最具前瞻性的成果之一。

另一个焦点是监管与伦理。不同国家对 FMT 的定义并不一致:在美国,它被视为“生物制品”;在欧洲部分地区,则归入“组织移植”;中国和澳大利亚已将其纳入临床指南,但监管仍在完善。

会议呼吁建立全球协调机制,明确法律边界,既保障患者权益,又鼓励科学创新。

随着讨论深入,专家们逐渐达成共识:

FMT 在 IBD 中的意义,不仅在治疗,更在启发。它为理解疾病机制提供了“生态窗口”——通过追踪菌群变化,科学家得以观察炎症消退的微生态过程,甚至预测复发风险。

在这个意义上,FMT 不仅是一种疗法,更是观察人类与微生物关系的“活体实验”。

当会议落幕,《Rome Consensus 2022》正式定稿。它既是临床实践的参照,也象征着科学界的一种姿态:在分歧中寻找共识,在不确定中保持对话。

粪菌移植的未来,或许正是这样在不断的共识与修正中,缓缓向前。

参考文献

Lopetuso, L. R., Deleu, S., Godny, L., et al. (2023). The first international Rome consensus conference on gut microbiota and faecal microbiota transplantation in inflammatory bowel disease. Gut, 72(9), 1642–1650. https://doi.org/10.1136/gutjnl-2023-329948

来源: 合康谱精准医学科普基地

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

合康谱精准医学科普基地

合康谱精准医学科普基地