从呱呱坠地的第一声啼哭,到生命最后一刻的静默,我们从未真正“孤独”——体内数以万亿计的微生物,组成了一个与我们共生、共命运的生态系统。最近发表于 Nature Reviews Microbiology 的权威综述《Microbiota succession throughout life: from the cradle to the grave》,由美国加州大学圣地亚哥分校的 Rob Knight 团队撰写,系统描绘了人类一生中微生物群落的演替全景:从原生定植,到稳定繁盛,再到衰退与重组。

婴儿的第一批微生物来自母体。母亲肠道与阴道中的菌群在分娩过程中完成“接力”,赋予新生命最初的生态基础。剖宫产则缺乏这一关键环节,婴儿的早期菌群组成更为随机。孕期母体微生物的代谢产物,如乙酸,可穿过胎盘影响胎儿免疫系统,甚至决定未来的免疫反应与代谢倾向。出生后,母乳继续塑造菌群的命运。人乳寡糖为双歧杆菌提供独特能量来源,使这种有益菌在早期肠道中占据主导,帮助婴儿建立免疫耐受。

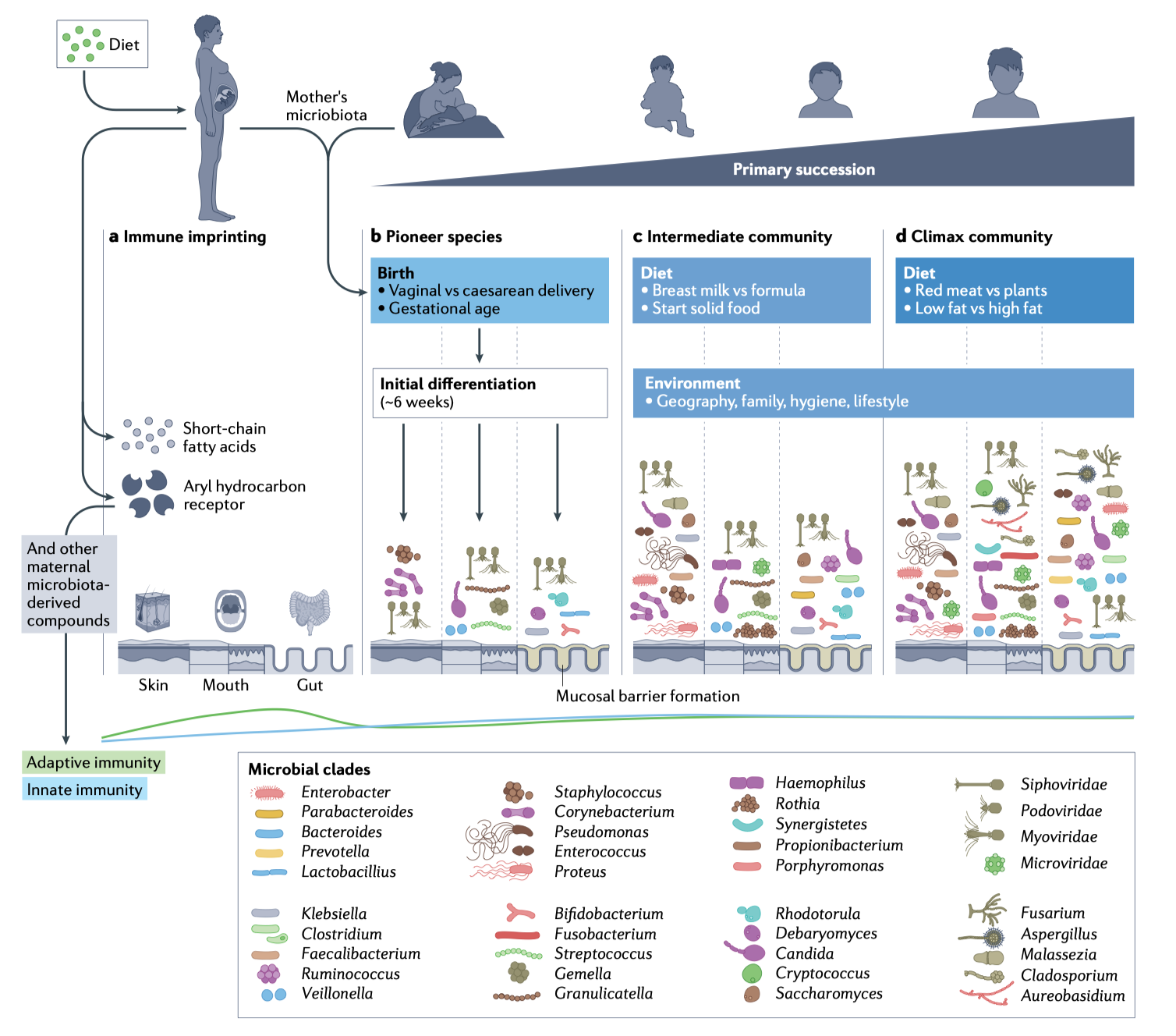

图1|子宫内及早期生命阶段的原生演替

母体微生物通过代谢产物影响胎儿免疫印记。出生后,先锋菌种(如 Lactobacillus、Bifidobacterium、Bacteroides 等)迅速定植,随后不同体部位形成独特的微生态。

几周之内,新生儿体表、口腔与肠道的菌群开始区分;几个月后,厌氧菌群占据主导,氧气被耗尽,形成一个稳定而复杂的生态网络。到 3 至 6 岁,肠道菌群的结构趋于成熟,以厚壁菌门与拟杆菌门为主,代谢产物和免疫信号协同作用,标志着第一阶段“原生演替”的完成。

进入青春期和成年后,微生物生态表面看似平稳,却仍在暗中律动。昼夜节律、饮食变化、地理迁移、心理压力乃至抗生素的使用,都会引发短期波动。这一阶段的菌群变化被称为“次生演替”:旧的结构被扰动,新群落重建,并重新达到平衡。抗生素治疗常被视作最典型的“生态冲击”,会暂时抹去部分群落成员。之后,残留的“记忆菌株”以及某些关键物种(如 Bacteroides thetaiotaomicron 和 Bifidobacterium adolescentis)帮助生态恢复原貌。

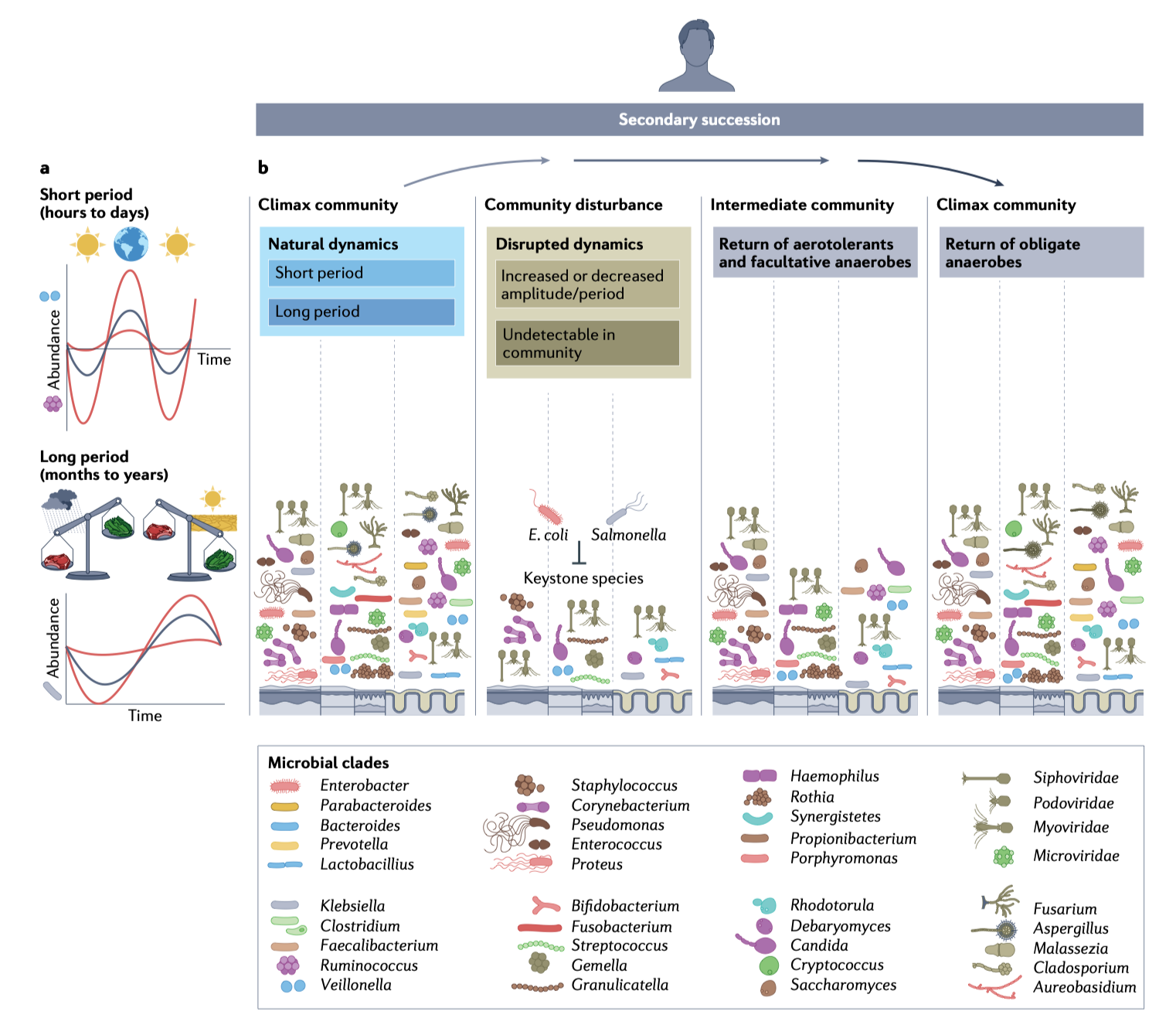

图2|青春期与成年期的次生演替

抗生素、饮食与昼夜节律等扰动会改变菌群结构。关键物种的回归促使生态恢复,从需氧阶段过渡回厌氧稳态。

在这漫长的成年阶段,微生物群不仅反映生活方式,也反馈于健康。饮食结构改变可重塑肠道生态——高脂红肉饮食促进代谢副产物如三甲胺氧化物(TMAO)的生成,与心血管风险相关;而富含纤维的饮食则促进短链脂肪酸的产生,增强抗炎与能量代谢。生态系统的稳定性因此成为健康的重要指标。

衰老带来的是生态的松动。老年群落的“顶级结构”逐渐瓦解,多样性下降,个体差异扩大。年轻时的优势菌种(如 Bifidobacterium、Lactobacillus 与 Bacteroides)逐步减少,取而代之的是机会性菌,如肠杆菌科与梭菌属。真菌与噬菌体的比例上升,生态复杂度下降。皮肤和口腔菌群也随之变化,表现出更高的波动性和环境敏感性。

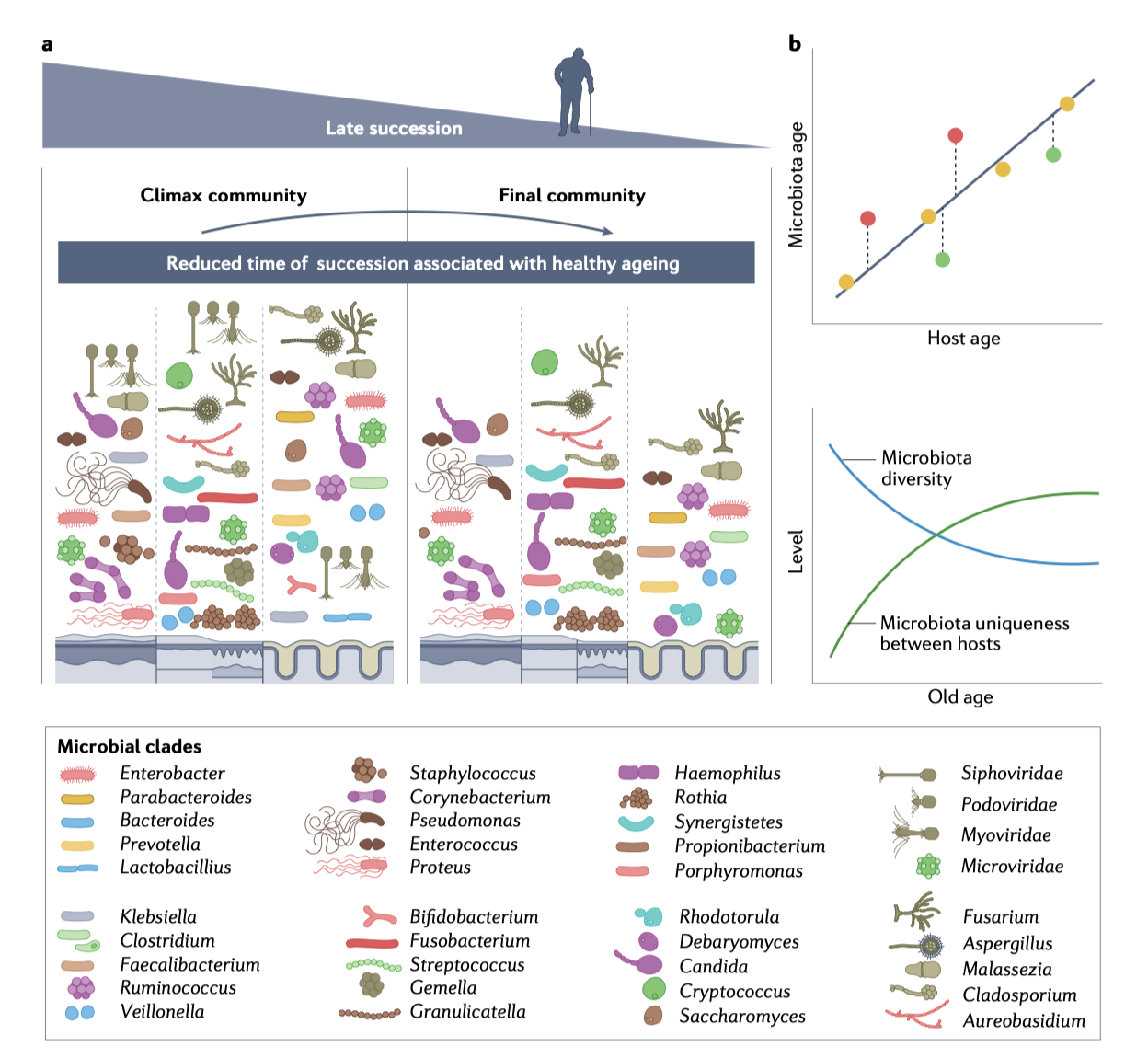

图3|生命末期的晚期演替

老年阶段菌群多样性下降但个体差异增大。健康长寿者往往延缓这一变化,维持部分青年期的核心群落。

令人着迷的是,百岁老人往往保留着年轻人时期的部分菌群特征,并产生独特的代谢物,如次级胆汁酸,它们被认为可能延缓衰老过程。微生物群或许不仅见证寿命,更参与塑造长寿。

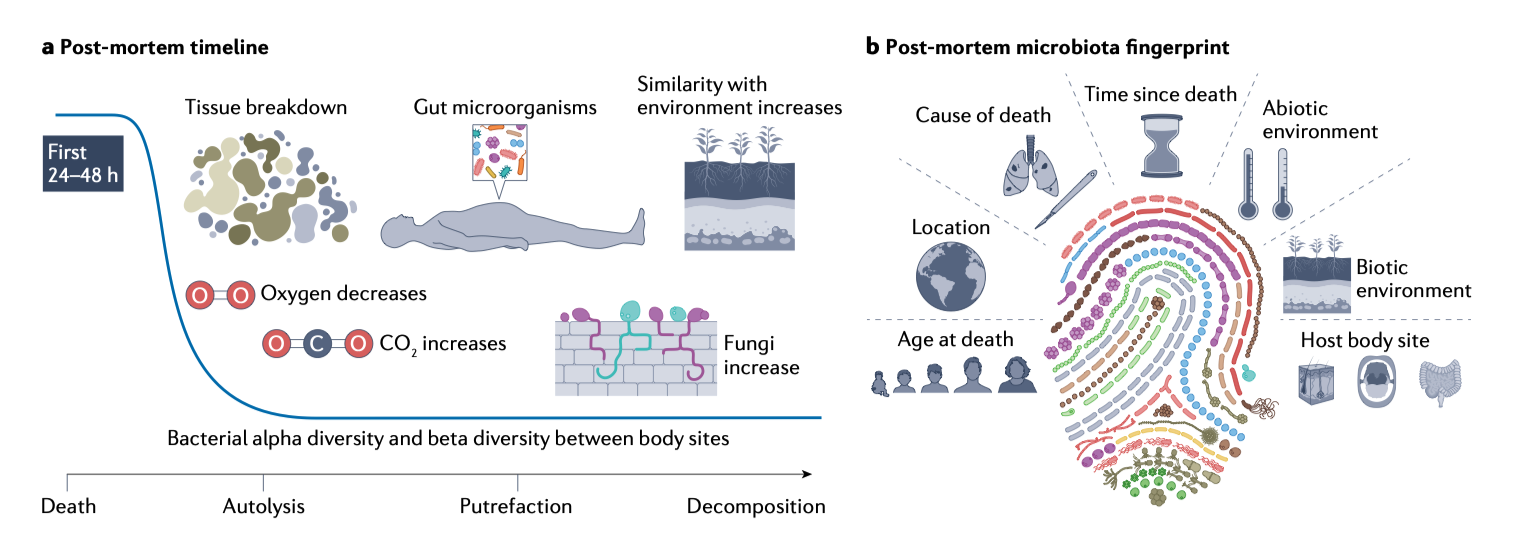

即使生命终结,微生物的演替仍未停歇。心跳停止后,组织缺氧、细胞自溶,为微生物提供了全新的生态空间。前 48 小时内,体内菌群依然保留个体特征;随后,细菌与真菌接管分解过程,生态逐渐趋同于外部环境。

研究者发现,这一过程的时间轨迹极为稳定,可作为法医推测死亡时间的“微生物时钟”。

图4|死亡后的微生物群

死亡初期菌群仍保留个体特征,随后逐渐被环境微生物取代。其演替轨迹可用于推断死亡时间。

从出生到衰亡,我们与微生物共同书写了一首生命的交响曲。它们在早期塑造免疫,成年时维护代谢与健康,晚年见证衰退与分解。

理解这场漫长的生态演替,不仅能揭示生命的内在逻辑,也或将成为未来精准医学与健康老龄化的钥匙。

参考文献

Martino, C., Dilmore, A. H., Burcham, Z. M., Metcalf, J. L., Jeste, D., & Knight, R. (2022). Microbiota succession throughout life: from the cradle to the grave. Nature Reviews Microbiology, 20(12), 753–774. https://doi.org/10.1038/s41579-022-00768-z

来源: 合康谱精准医学科普基地

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

合康谱精准医学科普基地

合康谱精准医学科普基地