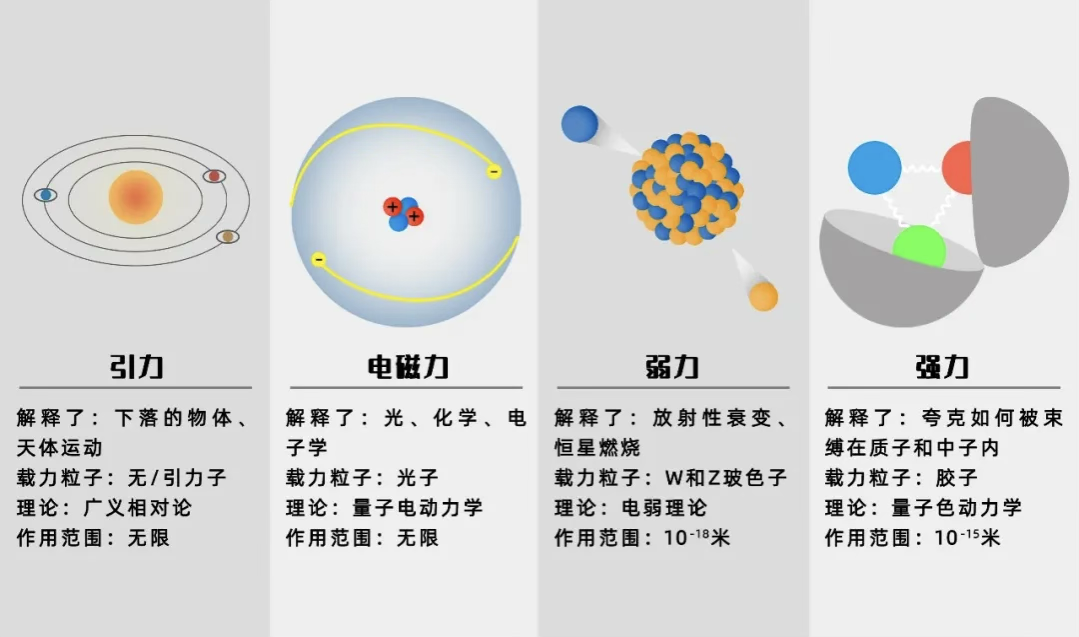

引力、电磁力、弱力和强力,是自然界中已知的四种基本相互作用。它们在不同的尺度下各司其职,共同支配着宇宙万物的运行。

四种基本相互作用。(图:原理)

目前,描述引力最成功的理论是爱因斯坦的广义相对论。在这个理论中,引力并不是一种传统意义上的“力”,而是时空弯曲的结果。而另外三种相互作用——电磁力、弱力和强力——则完全遵循量子物理学。它们都已被证明是由离散的、也就是“量子化”的粒子交换所产生的。

这就引出了一个根本性的问题:引力是否也像其他三种相互作用一样,是量子化的?

换句话说,我们能否找到一个能够统一量子理论与广义相对论的“量子引力理论”呢?目前主流的量子引力候选理论包括弦理论和圈量子引力等,它们都假设引力的本质是量子的,而非纯粹的经典场。

那么,我们究竟要如何检验引力的本质是否是量子的?

许多物理学家认为,答案就隐藏在量子纠缠之中。当两个粒子发生纠缠时,它们会表现出强烈的相关性:测量其中一个粒子的状态,就能瞬间知道另一个粒子的测量结果——即使它们相隔非常遥远、没有任何物理接触。

这样的现象在经典物理中是不可能的。任何物理上合理的经典引力理论,都无法产生纠缠。更具体地说,经典引力只能通过所谓的“局域操作与经典通信”(LOCC)起作用:

“局域操作”意味着两个系统必须存在因果接触,才能相互影响;

“经典通信”则意味着只能传递经典信息,而不能传递量子信息。

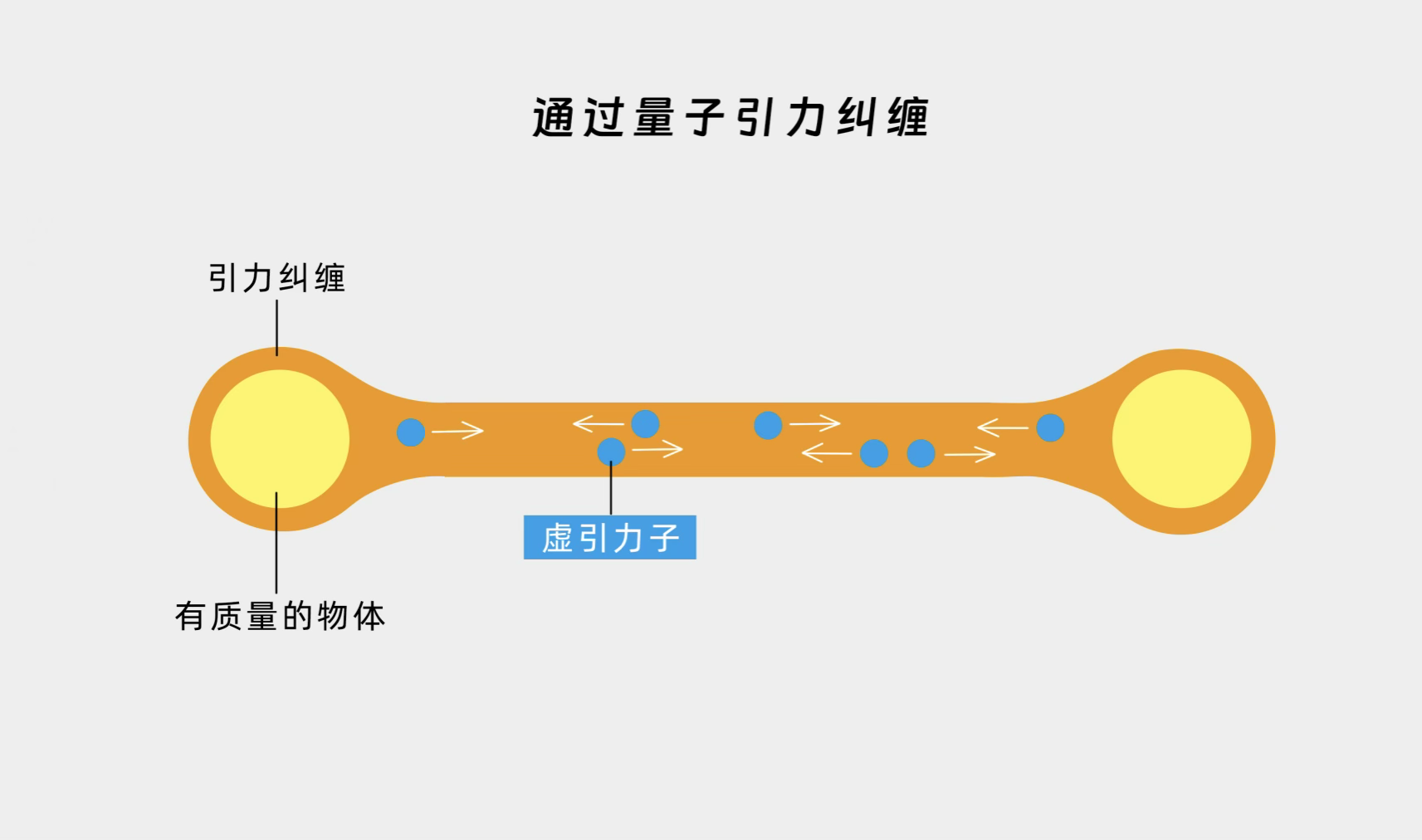

然而,要产生纠缠,量子信息的传递是必不可少的。在量子引力的框架下,这种信息传递被认为是通过虚引力子(graviton)交换实现的。

因此,如果实验发现两个仅通过引力相互作用的物体产生了纠缠,那将是一个震撼性的结果:它将表明——引力必须是量子化的。

如果两个粒子之间存在相关性,意味着存在某种“信息交换”的机制。在量子引力理论中,产生纠缠所需的信息传递,是由虚引力子交换完成的。虚引力子并不像真实粒子那样“存在”、无法直接观测到,只在相互作用的过程中作为中间态存在。(图:Nature)

然而,一篇新发表在《自然》杂志上的研究给出了一个出人意料的观点:即使观测到了纠缠,这也未必是量子引力的铁证。因为在某些条件下,经典引力理论也可能导致类似的纠缠效应。

其实在过去,就已经有一些研究质疑了局域操作与经典通信是否绝对成立。这些研究大多聚焦在“局域操作”的部分,尝试构建非局域的经典引力模型,让引力在没有直接接触的情况下也能影响远处的系统,从而引发纠缠。但这种设想与我们对自然界的基本理解相冲突,即所有已知的相互作用都是局域的。

因此,这项新研究将焦点转向了另一部分:“经典通信”。

以往那些认为引力必须遵循“局域操作与经典通信”(LOCC)的论证,通常是建立在标准量子力学的框架之上,在这一框架中,物质粒子是通过波函数来描述的。但在更基本的层面上,量子场论告诉我们:真正基本的并不是粒子,而是场。粒子只是场的量子激发。

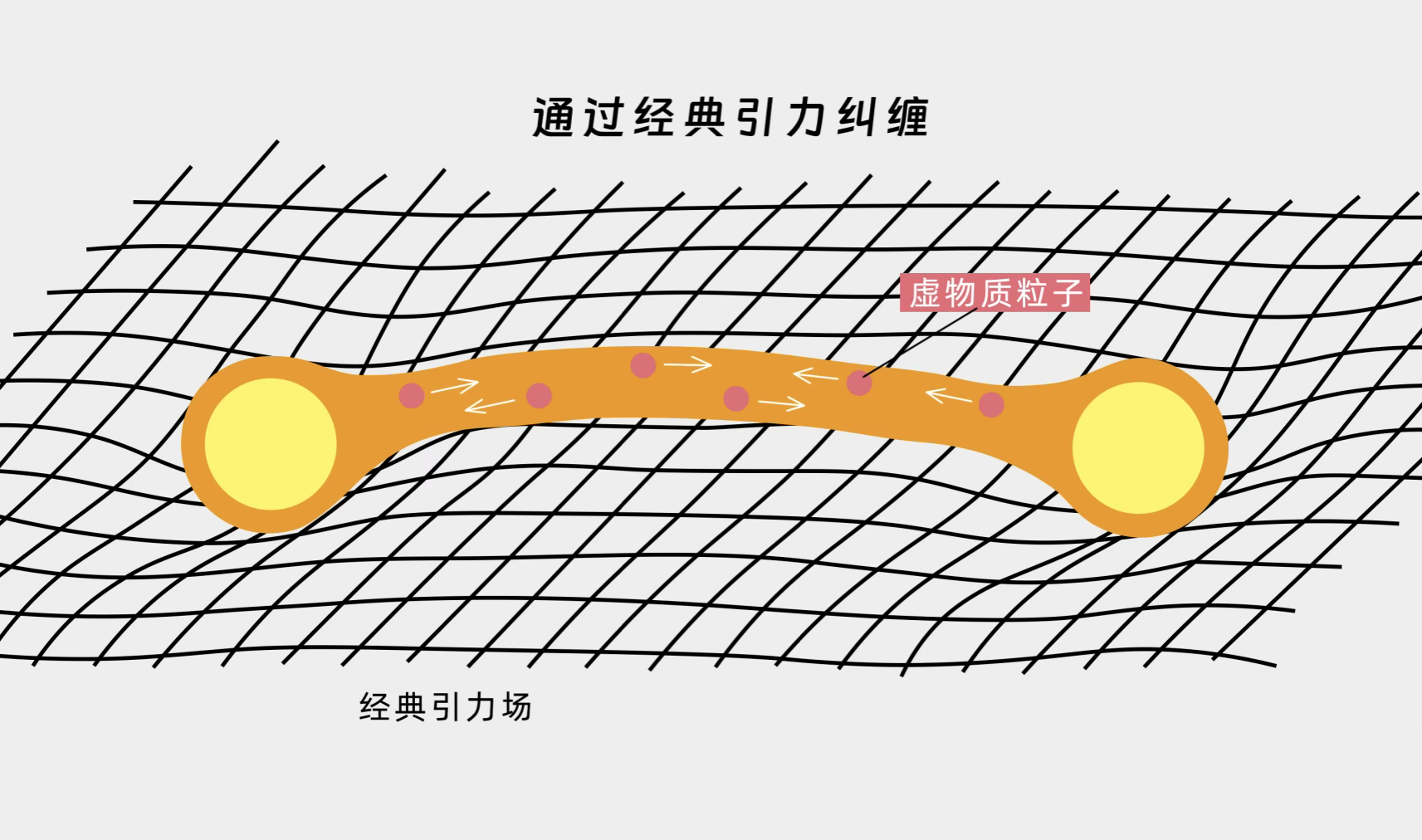

在新的研究中,研究人员使用了量子场论的完整框架进行分析。他们发现,当物质被视为量子场时,即便没有引力子的存在,这些物质场仍然可以通过交换虚物质粒子,在两个有质量的物体之间建立起一条量子通信通道,从而产生纠缠。而这种纠缠的强度,依然取决于引力场的强度。

当量子物质与经典引力场耦合时,两个有质量的物体之间会交换虚物质粒子。这种交换过程可能使它们进入纠缠态,说明即使通过经典引力相互作用,也可以间接地产生量子纠缠。(图:Nature)

研究人员进一步指出:虽然“经典引力 + 量子场论”也能导致纠缠,但其相关性的强度与质量、距离等参数的关系,与量子引力理论预测的有所不同。因此,通过精确设计实验参数,未来或许仍有机会找到真正的“量子引力信号”。

也许,我们距离揭示引力的量子本质还有很长的路要走,但每一次理论的推敲与实验的尝试,都让我们离找到统一自然界所有相互作用的终极理论越来越近。

作者:陈佳君 科普作者

审核:金贻荣 北京量子信息研究院 研究员

出品:中国科协科普部

监制:中国科学技术出版社有限公司、北京中科星河文化传媒有限公司

来源: 科普中国创作培育计划

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科普中国创作培育计划

科普中国创作培育计划