在声乐领域,“情声相融” 是始终绕不开的核心命题。声乐兼具科学性与艺术性 —— 要唱出优美的声音,需以科学严谨的方法训练,掌握精准的生理控制与系统技巧,这是艺术表达的基础架构;而要让作品打动人心,更需用心灵与情感演绎,赋予技术生命温度。可以说,技术是歌曲的骨架,情感是歌曲的血肉,二者结合,才能让作品拥有完整的生命力。

想自由表达情感,首先要调节好人体这把“乐器”,而科学的声音技术,就是调整乐器的关键。演唱需培养正确呼吸、科学发声、合理共鸣与准确咬字,让各歌唱器官协作无间,最终让技巧自然融入呼吸与歌唱,呈现悦耳歌声。没有技术支撑的演唱难以持久,就像有些朋友演唱短短几首歌曲就嗓子痛哑,而优秀歌唱家能高水平完成整场音乐会,正是因为娴熟的技术让“乐器”处于最佳状态,并能驾驭高难度作品。

唐代段安节在《乐府杂录》中提到:“善歌者必先调其气,氤氲自其间出,至喉乃噫其词,即分抗坠之音,既得其术,即可制遏云响谷之妙也。”这精准说明了气息的重要性——善歌者需先调好气息,让气息从丹田(脐下两指处)缓缓发出,到喉咙时吐出歌词,才能唱出高低起伏的动听声音。

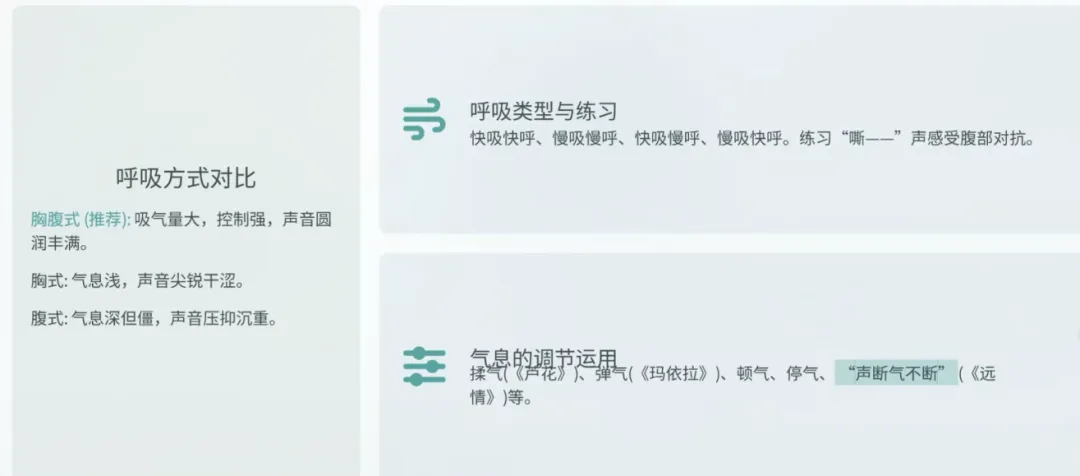

日常呼吸常存在误区:肩颈上提的浅呼吸,会让声音尖锐干涩、高音挤卡;仅靠腹部鼓胀的呼吸,虽深却僵硬,难以灵活演绎作品。而演唱需用“胸腹式呼吸法”:吸气时,肺部扩张带动两肋、胸腔打开,横膈肌下降下压腹部脏器,腰腹一圈会有微微膨胀感。大家可手掐腰感受,也可通过躺卧体会这种更深沉的呼吸状态,它不仅吸气量大,控制力也强,能让声音圆润丰满。

气息训练有多种类型:快吸快呼需迅速让两肋、胸腔、腰腹扩张后快速呼出,适合演绎快速跳动的作品,比如《玛依拉》,过程中能明显感受到小腹的弹动;慢吸慢呼则是缓慢吸气后均匀呼出,适合舒缓歌曲。此外,还有柔气、弹气、顿气等调节方式,比如《乔家大院》主题曲《远情》中“尘缘”与“苦短”间,声音断开但气息不断。平时也可通过“打嘟”练习——让嘴唇震动,均匀吐气,感受气息的稳定输出,避免唱歌时气息浅短。

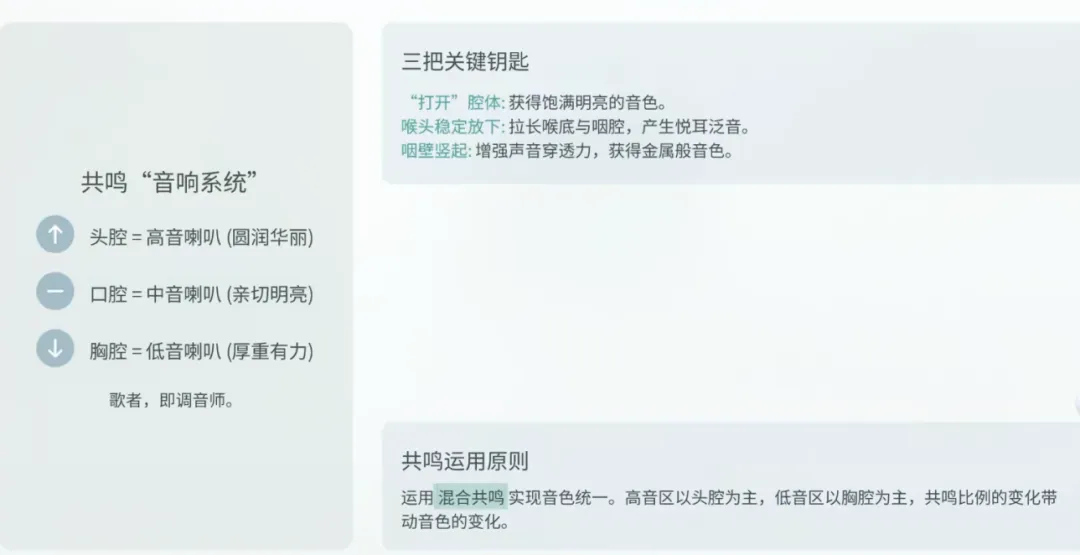

共鸣能为声音增添“泛音”,让其摆脱干巴巴的质感,变得立体圆润。有些朋友唱歌像 “自带音响”,正是因为共鸣运用得当;而声音干涩、缺乏光泽,往往是共鸣腔体未充分调动。演唱时需合理运用胸腔、口腔、头腔等共鸣腔体,让声音在腔体中充分振动,才能呈现更饱满的音色。

准确的咬字是歌词与情感传递的关键。若咬字模糊,即便气息与共鸣再好,听众也难以理解作品内涵。演唱时需咬准字头、延长字腹、收准字尾,让每个字都清晰且融入旋律,与气息、共鸣配合,共同服务于情感表达。

如果说技术是歌唱的基础,那情感就是歌唱的灵魂,是连接歌者与听众的桥梁。要让歌声打动人心,需先深刻理解作品,再通过音色、音量、速度的变化,将内心情感外化,让听众获得真挚的情感体验。

首先要深入剖析作品,就像演员分析剧本一样,歌者需了解歌曲的创作背景、故事脉络与情感基调——是快乐、悲伤,还是自豪、愤怒?在此基础上,结合个人生活经历调动情感,让自身情绪与作品同频共振。

比如演唱欢快的歌曲(如《玛依拉》),音色要明亮、速度偏快;演唱悲伤的作品(如《秋风词》),音色需柔和暗淡、速度放缓、力度稍弱;而歌颂祖国的歌曲,音色要宽广、速度稳健,传递出自豪感。

但需注意,情感表达不能“标签化”。一首歌曲虽有核心情感基调,但旋律与歌词的推进中会有细微变化,只有捕捉到这些细节,让真情实感自然流动,才能让作品更丰满。

技术是基础与手段,情感是升华与感性表达,只有二者有机融合,作品才算完整完美。实现情声相融,可从两方面入手:

一方面,在基础训练中融入艺术化思考。比如练声时,不仅要关注气息、共鸣的准确性,还可尝试用不同音量、速度、音色演绎同一练声曲,让技术训练与情感表达形成联动。

另一方面,注重肢体语言与舞台表现的配合。肢体动作需“提前半拍启动”——当情绪到位需要手势辅助时,提前做好准备;演唱结束后,动作需“延伸延后”,在音乐与人物情绪中慢慢收回,避免戛然而止。舞台调度也很关键,可根据歌曲风格设计走位:单人演唱时,可通过前后、左右移动增强感染力;二重唱时,需配合搭档设计互动走位。同时,要大胆与观众进行眼神交流,增强互动感,让听众更易代入作品情感。

1. 唱歌音不准,如何找到擅长的歌曲?

音不准分两种情况:一是天生音感较弱,二是技术受限。若唱难歌时整句跑调,可先避开音域超出自身能力的作品,通过尝试不同风格的歌曲,感受哪些作品演唱时更轻松、音准更稳定,逐步找到适配的音域范围。条件允许时,可测试自然音域,明确自身是男高、男中或女高、女中,选歌时更有方向。

2. 如何高效练习气息?

除了前文提到的胸腹式呼吸与“打嘟”练习,还有一个简单方法:双脚与肩同宽(女生可站丁字步),双手叉腰,吸气时感受两肋、腰腹扩张,然后发“si”音,尽量拉长,过程中体会腰腹缓慢内缩的对抗力;也可练习快速发“si”,感受小腹的弹动。长期坚持,能增强横膈肌与腹部肌肉的控制力,提升气息稳定性。

3. 如何找到适合自己的音域,避免破音或吃力?

非专业训练者可通过实践感受:若唱某类歌手的作品时,高音上不去、低音下不来,或唱完后嗓子疲劳,说明该作品音域与自身不匹配。可先从音域较窄、难度较低的歌曲入手,逐步探索自身舒适的音区,再根据能力选择稍具挑战性的作品,避免盲目追求高难度导致声带损伤。

4. 孩子戴耳机学歌有好处吗?

不建议戴耳机学歌。戴耳机时导致无法内外听觉兼顾,孩子难以实时监控自己的音准、节奏与声音状态,容易养成错误的演唱习惯。若要学歌,建议结合乐谱听优秀演唱范本,既能听清原曲的细节,也能及时调整自身声音,提升学习效率。

5. 唱歌声音飘、虚,怎么唱得更实?

声音飘、虚多是因为气息未沉下来,或声带未完全闭合。首先要确保气息“叹下来”,避免气息浅、浮;其次,要让声带自然闭合——气流经过时声带会自然向中间靠拢,震动发声,声带需这种自然的闭合张力,避免过度用力或漏气。气息与声带良好配合,声音就能更扎实。

6. 用假声唱歌仍喉咙痛,是怎么回事?

很多人误以为假声不费嗓子,其实不然。若假声中气息比例过多、声带漏气,或过度用力让声带受压,都会加速声带疲劳。唱假声时,需保证声带完全闭合,找到“自然闭合”的度——既不刻意用力,也不刻意放松导致漏气,让气息与声带轻盈配合,才能减少嗓子疲劳。

声乐学习是技术与情感不断磨合的过程,需要耐心练习、用心感受。希望以上内容能为大家的声乐学习提供帮助,也期待未来与大家进一步交流,共同探索声乐的魅力。

(本文作者:丁倩文,民族女高音,浙江艺术职业学院歌舞表演教研室主任,浙江省声乐专业委员会理事,浙江省歌唱家艺术团成员)

本文根据浙江省科普联合会周四夜学内容整理

来源: 科小二

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科小二

科小二