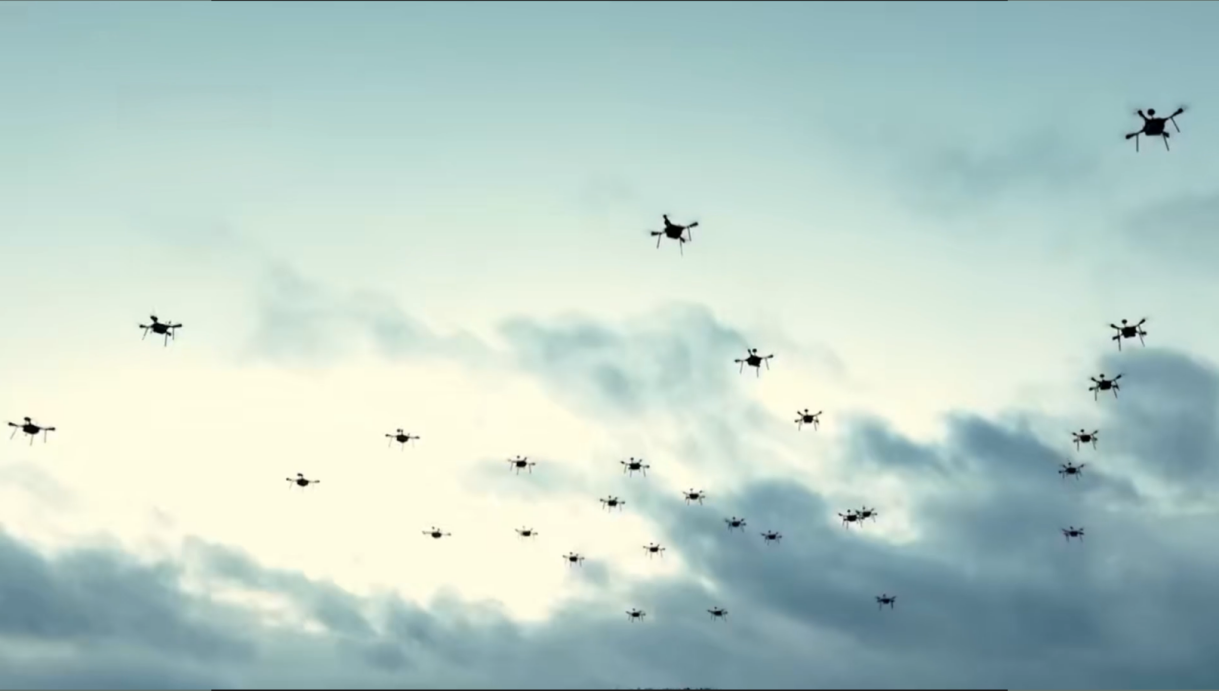

近年来的局部地区武装冲突中,微型、小型无人机在战场上大显身手,从某种程度上改变了战争样态。与此同时,无人机蜂群技术也孕育而生。无人机蜂群不是一个严格的军事术语,但是“蜂群”这个词,非常形象地展现了大量微小型无人机协同作战的样式。

近年来的局部地区武装冲突中,微型、小型无人机在战场上大显身手,从某种程度上改变了战争样态。与此同时,无人机蜂群技术也孕育而生。无人机蜂群不是一个严格的军事术语,但是“蜂群”这个词,非常形象地展现了大量微小型无人机协同作战的样式。

我们首先了解下,什么是无人机蜂群?

“蜂”这个字,意味着无人机不能太大,通常是微型、小型无人机。尽管目前没有一个公认的严格界限,通常这类无人机最大不过百公斤,小的甚至只有手掌大。如果无人机太大,恐怕就应该成为鸟群、鹰群了。而且,大型无人机,携带的传感器、载荷等比较多,独立作战能力较强,也往往不用采取蜂群方式。

“群”这个字,意味着无人机数量要比较多,至少三架无人机,才能算作小蜂群,多的能有几十、上百架,飞起来像一团真正的蜜蜂群。之所以要有足够的数量,因为微小型无人机,单机个头比较小,一架无人机能够执行的任务有限,就要发挥群体的力量。

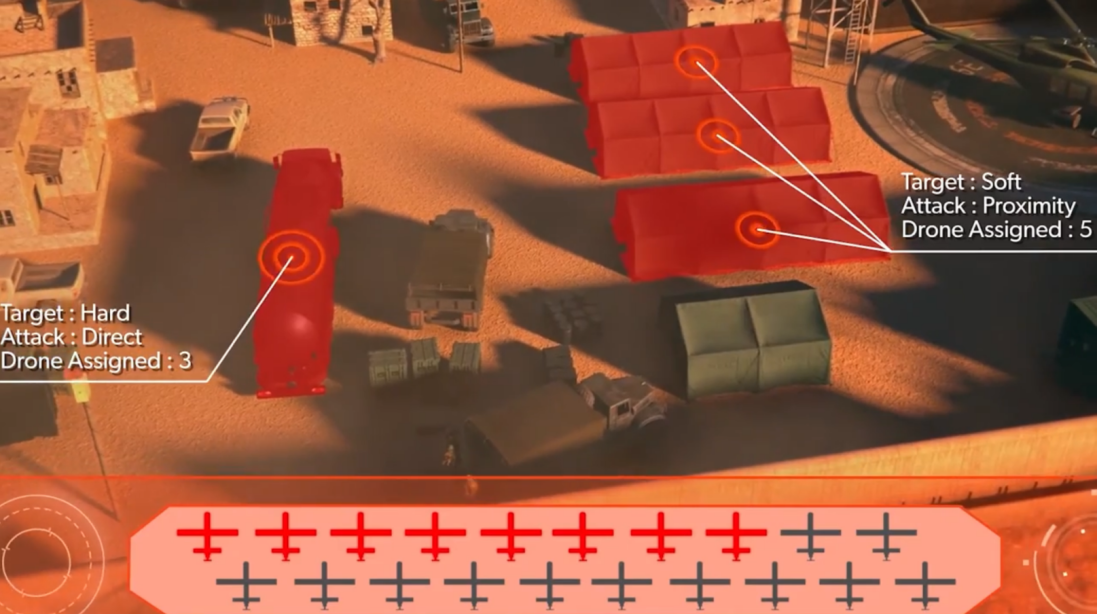

分工协作是最关键的,各架无人机之间,或者无人机编队之间,要像蜜蜂那样有一定的分工协作。因为这类无人机体积小、重量轻,在一架无人机上集成侦察、打击、通信中继等功能比较难,或者即便将上述功能集成在较小的无人机身上,也难以满足需求。

这种协作,可以是不同的分工,比如说有的无人机负责侦察,就像“探路蜂”,摸清敌方情况;有的无人机负责攻击,就像“作战蜂”,精准打击;有的无人机还可以进行电子干扰,就像“干扰蜂”,切断敌方通信等。也可以是战术上的配合,比如说,有的无人机负责佯攻,有的负责主攻,或者无人机采用特定的进攻策略,从不同方向发起进攻;也可以是目标的自动分配,既避免单一目标遭到不必要的多次打击,也避免有的目标未能被击毁。

现在,小型无人机、巡飞弹的饱和攻击方式,以此发射大量的无人机,也取得了很好的战果。但是,严格意义上讲,这还并非真正的无人机蜂群。饱和攻击方式是“各飞各的”,而真正的蜂群是相互配合,分工协作并有各自的明确任务。

无人机群可以使用多种指挥和控制方法,例如具有特定飞行路径的预编程任务,也就是提前给无人机画好路线,按剧本飞,不用实时指挥,由地面站或控制无人机进行集中控制,或基于共享信息进行通信和协作的分布式控制,就好比说如果一架无人机出了问题,会有无人机进行自动补位,不用等地面指挥。。更先进的控制方法包括人工智能、群体智能等,群体智能是受到昆虫群和鸟群集体行为的启发,比如遇到突发情况,无人机群可以自行散开躲避,再重新组队攻击,这样可以让无人机群应对新的或意外的情况。

之所以要发展无人机蜂群技术,是因为无人机蜂群技术有很多优势。

突防能力强,对方很难拦截

因为蜂群无人机本身飞行高度很低,体积比较小,雷达反射面极小,速度慢,甚至可以悬停,属于非常典型的低慢小目标,雷达难以探测,如果再使用人工智能技术进行控制和内部的协同,蜂群不依靠外部的控制信号,探测和应对起来就更难。拦截的时候,也难以做到万无一失。更重要的是,蜂群攻击可以由其他大型平台,直抵对方后方,而敌方难以在所有地区建立起非常完善的,针对微小型无人机的反制网络。

打击精准

这些无人机往往携带精确的传感器,可以实现精确制导。再加上很多微小型无人机可以控制速度,速度慢下来之后,打击精度会更高。

杀伤力强

尽管单个无人机个头比较小,威力有限,但是大量无人机发起攻击,仍然具有很强的杀伤力,侦察机找位置、干扰机断信号、攻击机炸要害等,特别是对对方的高价值目标,一套组合拳下来,精准打击雷达、航空器、关键人员等。

航程优势

无人机蜂群既可以自主飞入敌方浅近纵深,还能借助其它手段提高航程,直抵要害。比如说由更大型的无人机、无人艇携带,甚至可以把大量的微小型无人机作为大型导弹的战斗部,由大型导弹携带直低对方心脏地带,相当于直接在地方家门口发起攻击。

正是有这么多优势,无人机蜂群有着广泛的发展前景。它们不只是“战场武器”,未来地震后,它们能组成“空中搜索队”,钻进废墟找幸存者;森林灭火时,能集体监测火情,甚至携带干粉灭火;说不定某天,我们还能看到无人机蜂群组成“空中广告牌”,或者帮忙配送快递。这种“集体智慧”的技术,未来会离我们越来越近”。

本文为科普中国-创作培育计划扶持作品

作者:张学峰 央视军事评论员,军事专家

审核:瞿雁冰 中国兵工学会编审

出品:中国科协科普部

联合出品:中国兵工学会

监制:中国科学技术出版社有限公司、北京中科星河文化传媒有限公司

来源: 科普中国创作培育计划

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科普中国创作培育计划

科普中国创作培育计划