在加利福尼亚的死亡谷,地表温度可超过50摄氏度,夏季空气如同灼烧般炙热,连岩石都能被晒得滚烫。在这样的地方,大多数植物早已枯萎、种子难以萌发,但一种名为 Tidestromia oblongifolia (本文译为长叶潮纹草)的沙漠植物却能在烈日下茂盛生长,甚至越热越旺。

来自密歇根州立大学的研究团队发现,这种植物能在极端高温下迅速调整自己的光合作用机制。它不依靠外部庇护,而是通过重塑细胞结构与基因表达,让叶绿体和线粒体协同工作,从而维持能量生产和生长速度。

长叶潮纹草(图片来源:https://uk.inaturalist.org/)

沙漠中耐热植物示意图(图片来源:作者使用AI生成)

在研究者眼中,这株小小的沙漠植物不仅是热极生存的奇迹,更可能为未来农作物抵御全球升温提供启示。

在极热中保持生机的生理结构与生理奥秘

在死亡谷这样昼夜温差剧烈、白天地表温度高达50摄氏度的环境中,长叶潮纹草展现出罕见的适应力。研究团队在实验室中重建了当地的光照与温度条件并进行了测试后,发现,这种植物在10天内生物量增加了三倍,而同科的其他耐热植物在相同条件下停止生长。实验结果表明,它的光合作用在高温下不仅没有下降,反而变得更高效。

通常情况下,当温度超过35摄氏度时,大多数作物的光合作用速率会急剧下降,酶活性受抑制,细胞膜结构受到损伤。而在长叶潮纹草中,光合作用的最适温度可在短短两天内上升到45摄氏度,并在两周内完全稳定。这种快速的热适应能力,使它成为目前已知光合作用最耐高温的高等植物之一。

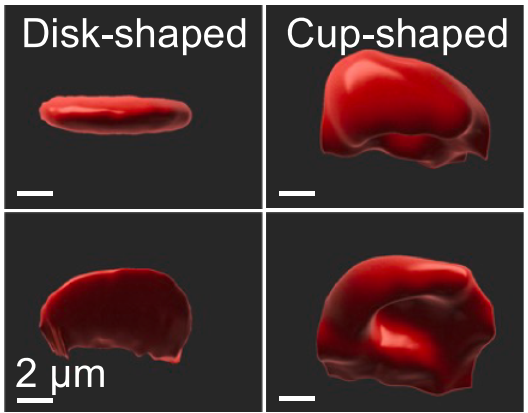

研究者进一步发现,这种耐热性不仅来自酶系统的稳态维持,还源于叶片内部结构的深度变化。叶绿体在高温下不再呈现常见的扁平圆盘状,而是形成独特的杯状结构,可能有助于提高二氧化碳的局部浓度,减少扩散损失。同时,细胞内的线粒体会移动到叶绿体周围,缩短能量传递距离,确保在极端环境下仍能为光合作用提供充足能量。

扁平圆盘状(左列)与杯状结构(右列)叶绿体模型图(图片来源:参考文献[1])

叶片的形态也在悄然改变。新生叶片变得更小、更厚,表面绒毛密度显著增加,有助于减少水分蒸发和热量吸收。细胞体积缩小后,水分调控能力增强,气孔导度得以维持,这意味着植物仍能在高温下进行有效的气体交换与能量积累。综合来看,长叶潮纹草在生理层面通过多层次的结构重组和能量优化,实现了在极端高温中依然旺盛生长的能力。

被绒毛包被的长叶潮纹草叶片(图片来源:https://uk.inaturalist.org/)

从基因到分子层面的耐热机制

在高温实验开始后的24小时内,研究人员检测到长叶潮纹草体内共有9282个基因的表达水平发生了显著变化。这种迅速的基因重编程,是其完成热适应的关键。被激活的基因主要参与蛋白质折叠、抗氧化代谢以及细胞膜稳定性维持,确保在高温下细胞结构不受破坏、酶活性不失效。

其中,Rubisco活化酶(RCA1) 的上调尤为突出。这种酶是能够维持光合作用关键酶Rubisco的“激活管家”活性并维持其活性,,使二氧化碳的固定过程在高温下依旧顺利进行。实验显示,在极端环境中,RCA1的转录水平和蛋白质含量均明显上升,而Rubisco本身的含量保持稳定。这说明植物通过增强Rubisco活化过程来维持光合效率,而非依赖增加酶数量的方式来应对热胁迫。

除了Rubisco相关酶外,多个与能量代谢相关的基因也显著上调。C₄光合作用途径的核心酶,如NADP-苹果酸脱氢酶和丙氨酸氨基转移酶,其表达量提升,有助于在叶肉细胞和维管束鞘细胞之间高效转运碳骨架,维持碳同化速率。与此同时,ATP合酶和光系统II的若干核基因亚基也被显著激活,使得光反应链在高温下仍能稳定运转,持续为细胞提供能量。

研究还发现,植物的代谢网络出现了明显的分化趋势。短期应答阶段,热休克蛋白与渗透保护物质如多元醇和可溶性糖迅速合成,形成防护屏障。长期阶段,则出现脂质代谢与细胞壁改造相关基因的逐步增强,表明其结构稳态和能量分配在持续优化。

总结

长叶潮纹草 的生存策略表明,大自然早已在极端环境中演化出解决高温胁迫的方案。这种植物不仅在死亡谷的酷热中生长良好,还能在短时间内通过细胞结构、代谢通路和基因调控的多重适应,维持高效的光合作用与能量转换。

在全球气温不断上升、热浪频发的今天,农业生产正面临严峻挑战。科学家希望借鉴这类极端生物的耐热机制,探索如何将相关基因和代谢策略引入主要粮食作物中,从根本上提升作物对高温环境的适应力。或许在不远的将来,稻田、小麦地与玉米田中,也能看到这些源自沙漠植物的“耐热基因”发挥作用,为人类的粮食安全提供新的保障。

参考文献:

[1] Prado, Karine, et al. "Photosynthetic acclimation is a key contributor to exponential growth of a desert plant in Death Valley summer." Current Biology (2025).

[2] Jägermeyr, Jonas, et al. "Climate impacts on global agriculture emerge earlier in new generation of climate and crop models." Nature Food 2.11 (2021): 873-885.

[3] Hasanuzzaman, Mirza, et al. "Physiological, biochemical, and molecular mechanisms of heat stress tolerance in plants." International journal of molecular sciences 14.5 (2013): 9643-9684.

策划制作

作者丨杨 超 深圳理工大学科普主管、中国科普作家协会会员

审核丨杨小满 中国科学院华南植物园副研究员

来源: 科普中国新媒体

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科普中国新媒体

科普中国新媒体