它们可光学成像,遥测天地山川;它们可穿云透雾,助力救灾抢险。它们灵活可靠、各司其职,共同为人类生活保驾护航,它们就是“天上的眼睛”——陆地观测卫星。

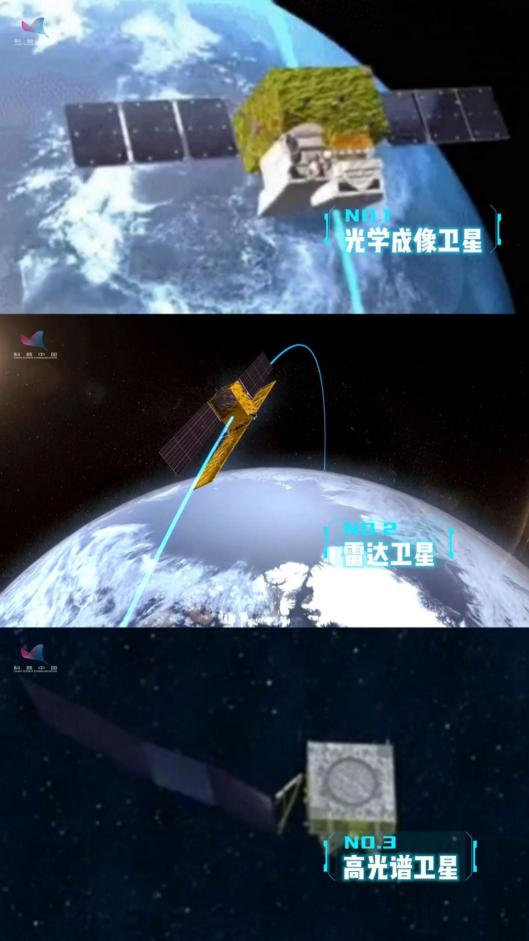

(▲陆地观测卫星的分类示意图)

陆地观测卫星分工明确、各司其职

陆地观测卫星具备宏观监测与快速响应能力,在国土管理、生态保护、防灾减灾等领域发挥着不可替代的作用,它不仅可以一次成像,覆盖数百甚至上千公里,而且能长期连续观测同一区域,清晰捕捉时间变化过程,既有获取清晰影像的光学卫星,也有能穿云透雾、昼夜工作的雷达卫星,我国陆地观测卫星按成像原理主要分为三类,各具特色、分工明确。第一类是光学成像卫星,比如高分一号、高分七号 资源三号卫星,可获取清晰的二维或三维影像,用于测绘制图、城市规划、农业监测等,第二类是雷达卫星,如高分三号、陆地探测系列卫星,可在阴天或夜间成像,适用于灾害应急、洪水监测、海洋和冰雪观测等,第三类是高光谱卫星,如高分五号卫星,可获取丰富的光谱信息,不仅能看“形”,还能辨“质”,广泛应用于环境监测大气与水质分析、矿产资源调查等。每一类卫星都像是一位“专科医生”,各司其职。共同构建起我国完整的对地观测体系。

(▲高分七号卫星拍摄的北京大兴国际机场影像)

从上景图像可以清晰地看到北京大兴国际机场的凤凰状的整体的形貌,我们可以看到不同的登机口、不同型号的飞机,机场管理部门可以通过这幅图像,根据飞机的数量多少判断客流量。

(▲陆地观测卫星拍摄的山西省忻州市岢岚县梯田影像)

从上景图像可以看到山底温度较高,植被收割比较早,而山顶的温度较低,植被还未被收割。

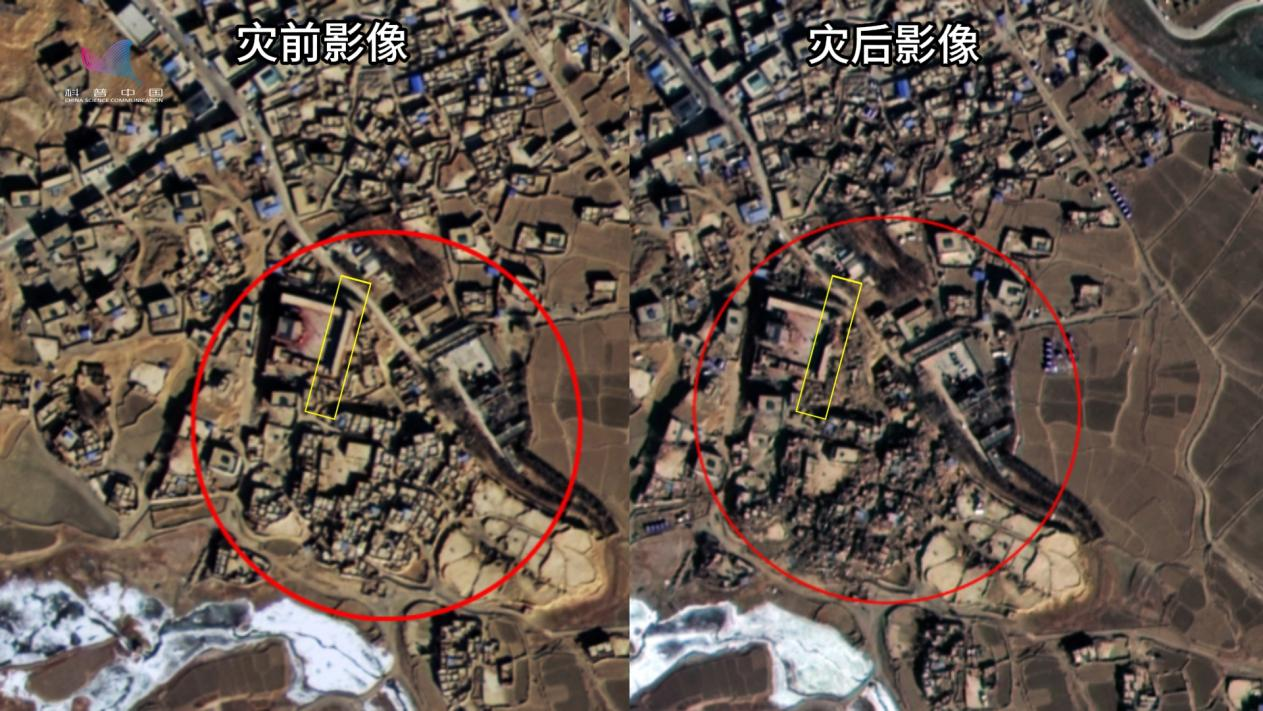

(▲高分七号卫星拍摄的日喀则地震前后影像)

通过以上这两景图像对比可以清晰地看到高楼坍塌前后的情况。左侧是灾前影像,楼体是完整无损的,右侧是灾后影像,楼体已经坍塌。

新一代雷达卫星的“特殊本领”

2023年8月9日,我国在太原卫星发射中心成功发射了环境减灾二号06星,作为新一代雷达卫星,环境减灾二号06星在成像技术和应用需求方面都有着“特殊本领”。环境减灾二号06卫星搭载5米S波段合成孔径雷达,具备高分辨率、宽幅成像等多种工作模式,可与在轨运行的环境二号05卫星实现双星组网,实现全天候、全天时段对地观测的目标。作为雷达卫星它能够穿云透雾、适应各种天气条件实现昼夜成像,成像分辨率高、覆盖范围广,双星协同工作,可对重点区域进行高频次重复观测,环境减灾二号06卫星在轨运行两年多来广泛服务于应急减灾、生态监测等多个领域,今年已为13个地区的应急监测任务提供数据支持。在今年6月北京密云水库洪涝灾害中,为应急救援与灾情评估提供了关键依据。

在这幅用环境减灾二号06星拍摄的密云水库灾后的影像中,黑色区域是水,我们通过几景影像的对比可以看出水域面积的扩大,部分村庄和农田在图中的颜色慢慢变深,由此可以清晰地知道灾害的情况。

陆地观测卫星的“工作流程”

中国资源卫星应用中心就像卫星的“大脑中枢”,既要保障卫星“身体健康”,又要合理安排工作,高效服务社会,当灾害发生或接到预警后,相关部门立刻向资源卫星应用中心提出观测需求,明确目标区域与影像类型后,便会执行卫星调度,运控系统根据灾区天气与光照条件选择最合适的卫星,晴天用光学卫星获取清晰影像,阴天或者夜间使用雷达卫星穿透云雾成像,迅速将地面站接收的卫星数据经过快速处理后形成直接分析的影像,第一时间推送至应急管理、水利等部门用于灾情判定、救援路线规划和物资调度,真正实现及时看见、科学决策、精准支援。

我国陆地观测卫星未来发展将会更强、更智能、更融合。未来将围绕技术先进、自主可控、布局合理、全球覆盖的目标,以中国陆地观测卫星数据中心为基础,深化数据技术与行业应用融合,建强空基“十四五”数据处理系统,放大数据价值,既服务于国家战略,也助力智慧城市、生态保护、灾害预警等民生领域,同时推动数字经济、数字中国发展,参与国际化进程,更好地服务于国民经济的各个领域。

(作者:高洁 图片:中国航天科技集团公众号、中国资源卫星应用中心 把关专家:中国空间技术研究院总体部研究员 贾阳)

来源: 中国航天报

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

中国航天报

中国航天报