哈喽大家好,我是朱一明。

今天讲一个特别反常识的知识点,你知不知道棉花其实是不吸水的,不信你可以做个实验,从地里摘一团棉花,然后往上面倒点水,你会发现水要么散开,要么在棉花表面凝聚成水珠,就是不会被吸收,这是怎么回事呢?难道我们都上当了?我们平时用的毛巾会不会压根就不是棉花做的呢?

事情没有这么严重,毛巾确确实实是用棉花做的,而造成这种现象的原因是一个有趣的物理知识。

我们知道在日常生活中能见到的物质基本上都是由分子和原子构成的,在这里就统一说分子了。而分子之间是有相互作用力的,这些相互作用细分起来很复杂,但是大致上可以分为两类,一种叫吸引力,一种叫排斥力,就跟磁铁差不多。那么在一般的条件下,固态和液态的物质,分子之间总体表现为吸引力。为什么说总体呢?因为这两种力同时存在,但是吸引力要大于排斥力,吸引力占主导。设想一下如果排斥力大于吸引力会怎么样?那世界上将不存在任何的固体和液体,因为它们的分子压根都聚合不到一块,都散开了,当然也就不存在生命了。

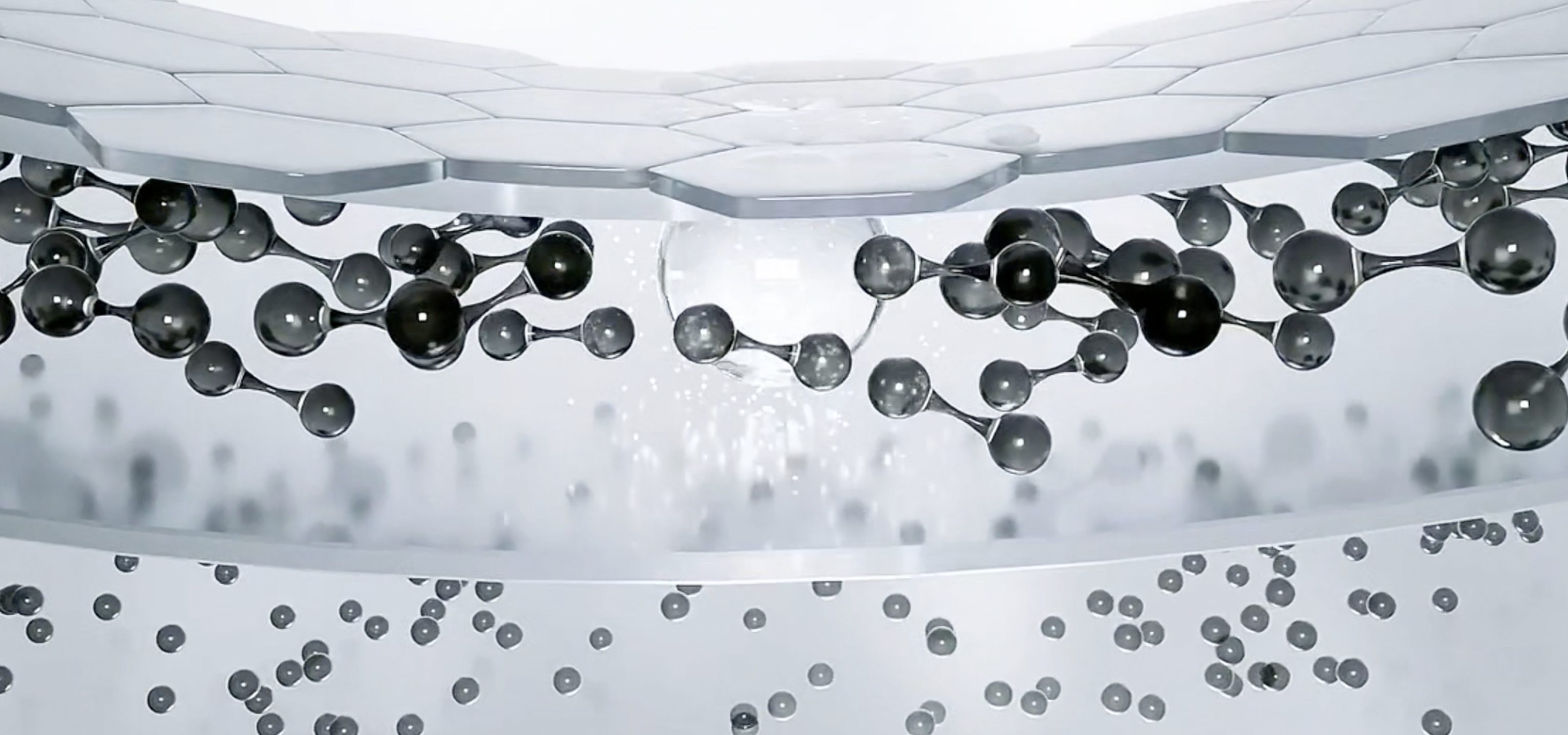

现在你可以想象一下,自己是一个小小的水分子,当你遇到其它水分子的时候,你们之间是有吸引力的。这时候如果恰好你被很多水分子围在中间,那么你的前后左右都会有水分子想把你拉走,它们拉得动你吗?很显然拉不动,因为它们的力作用在你身上都抵消了,你就处于一个比较平衡的状态,但如果很不巧,你被排挤到了边缘,那么你就会发现,你不再处于平衡状态了。因为你身体的一侧已经没有其它水分子去吸引你了,这时候你就会被有水分子那一侧的吸引力拽过去。那如果你是这样,所有像你一样处于边缘的水分子也都会是这样,都有一个向内部运动的趋势,那么整个由你们构成的这个水分子群就会收缩,最后缩成一个近似的球体,这就是液体的表面张力。所以为什么很多时候,水都是以一个个小水珠的形式存在,就是这个原因。

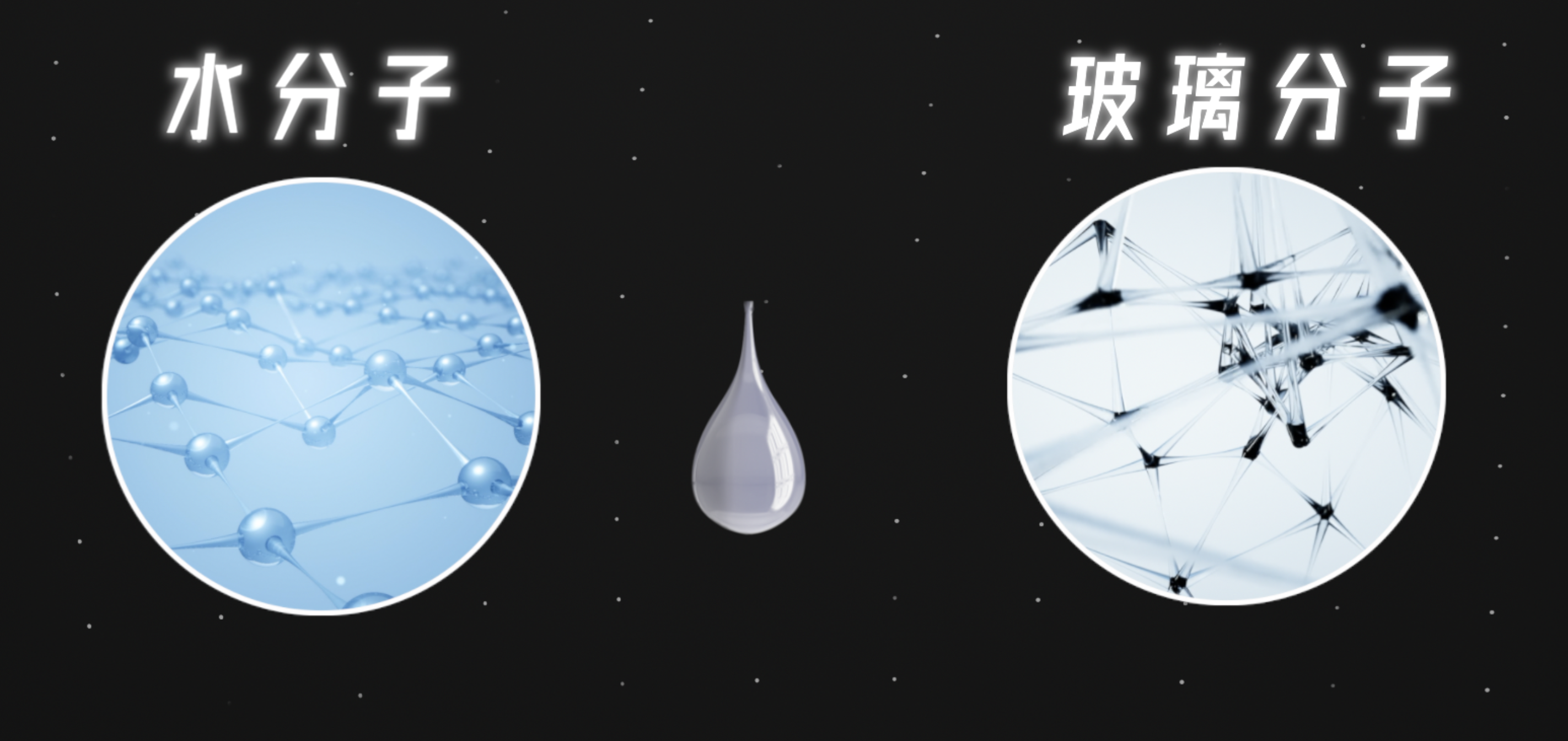

但是也有例外,比如一块擦的很干净的玻璃沾上水之后,你发现水不再聚成水珠了,而是在玻璃上滩成一片,这又是为啥呢?很显然,肯定跟玻璃有关了,当水珠跟玻璃接触的时候,接触部位的水分子外侧就不再处于没人拉扯的状态了,而是多了一群玻璃上的分子,由于玻璃的成分比较复杂,这里就统称玻璃分子,那这时候,接触部位的水分子就要做出选择了,我是继续跟我的水分子小伙伴们一块玩,还是跟新来的这些玻璃分子一块玩呢?或者你可以理解为两边的分子在拔河,争夺中间部位这些水分子,那就看谁的吸引力更大一些了。

这是由两种物质的性质决定的,那对于水分子来说玻璃分子的吸引力更大。水珠就会最大限度的与玻璃表面相接触,宏观上就表现为水珠在玻璃表面铺展开,形成一层液体薄膜,这种现象也叫做“浸润”。有一个相关的物理实验,就是你用一根很细的空心玻璃管,里面装点水,然后把管竖直插入一个同样装了水的大杯子里,玻璃管内的液面会比杯子里的高一些,这就是由浸润造成的毛细现象。

仔细想想看,水哪怕要克服重力,也要往玻璃管上面沾,是不是就说明水分子被玻璃管上的分子吸引了呢?但对于某些物质来说,比如蜡烛和塑料,它对水分子的吸引力不够大,水分子还是更喜欢跟同类的水分子聚到一块,那么它们就会在接触面也尽量维持水珠的状态,这种现象就叫不浸润。如果你在玻璃管内壁涂上一层蜡,再做毛细现象的实验,就会发现玻璃管内的液面反而比杯子里的低一些,这就是不浸润造成的。

那了解了什么是浸润和不浸润,我们就知道棉花不吸水到底是怎么回事了。棉花本身跟水其实是浸润的关系,再加上棉花是由无数的纤维交织而成的,纤维间形成了大量的毛细管道,就像我们做实验用的那个玻璃管一样,跟水一接触宏观上就应该表现为吸水。但是棉花刚摘出来的时候表面有一层油脂和蜡质,以及各种糖分,它们跟水之间是不浸润的关系,宏观上就表现为不吸水了。

所以刚摘的棉花需要经过一定的加工处理,主要就是对棉花进行一系列清洁和梳理,还有天然氧化,把这些杂质都去掉才,会变成我们在日用品中看到的又干净又吸水的棉花。

本文为科普中国·创作培育计划扶持作品

作者:晨光熹微工作室

审核:李学杨 南洋理工大学 博士后研究员

出品:中国科协科普部

监制:中国科学技术出版社有限公司、北京中科星河文化传媒有限公司

来源: 科普中国创作培育计划

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科普中国创作培育计划

科普中国创作培育计划