作者:赵 蕾 衢州市人民医院 副主任医师

审核:徐天生 衢州市人民医院 主任医师

许多人在排便时发现便血,第一反应往往是“我是不是得了痔疮?”确实,痔疮是导致便血的常见原因之一,但将便血简单等同于痔疮却是一个危险的误区。便血作为一种症状,背后可能隐藏着从良性疾病到恶性肿瘤等多种病理变化,如结直肠癌、溃疡性结肠炎等。如果仅凭经验自行判断,可能会延误病情,错过其他严重疾病最佳治疗时机。本文将系统介绍便血的常见原因,帮助读者正确认识这一症状,学会区分痔疮与其他疾病,并了解何时应该寻求专业医疗帮助。

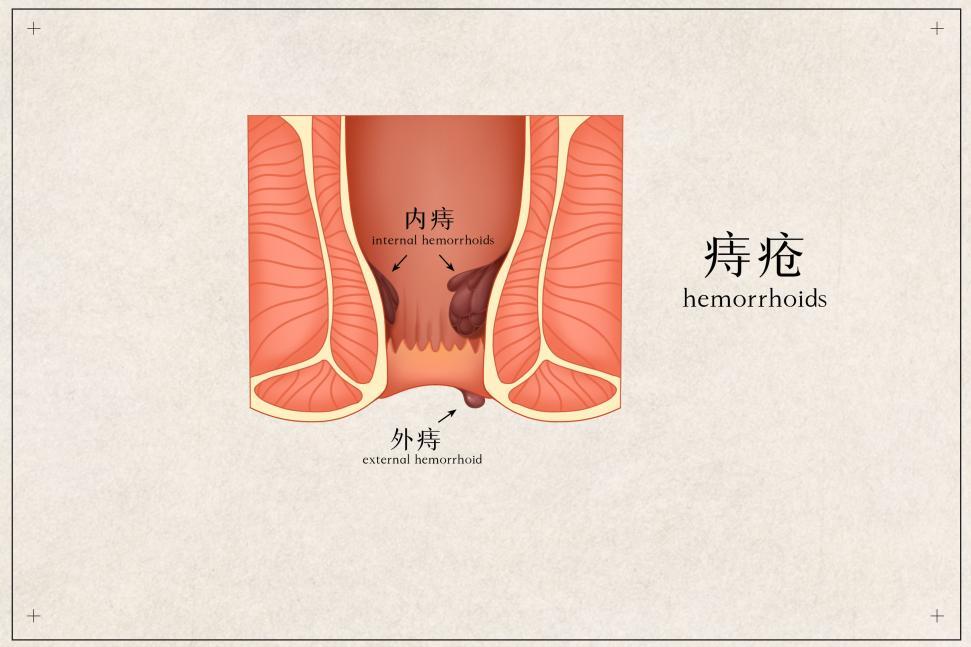

一、痔疮:便血的最常见原因

痔疮(Hemorrhoids)是指直肠下端和肛管内静脉丛充血扩张形成的静脉团,是临床上最常见的肛肠疾病之一。根据发生部位与齿状线的关系,痔疮可分为内痔、外痔和混合痔。齿状线,是直肠黏膜与肛管皮肤连接处的锯齿状环形线,是区分内痔与外痔的关键解剖标志。内痔就位于齿状线以上,表面覆盖直肠黏膜;外痔位于齿状线以下,表面为肛管皮肤;混合痔跨越齿状线上下,同时具备内痔与外痔的特征和临床表现。

图1 版权图片 不授权转载

痔疮患者常出现排便时或排便后疼痛、瘙痒、肛门坠胀以及鲜红色便血等症状。由于痔疮发病率较高,再加上便血症状看似简单、直观,很多人直接将便血与痔疮画上等号。实际上便血的病因复杂多样,很多其他疾病也会引起便血,其严重程度可能远超痔疮,如消化道肿瘤、炎症性肠病、结直肠息肉、肛裂等,如果忽视这些潜在疾病,很可能会耽误最佳治疗时机。

痔疮好发于长期便秘或腹泻、久坐久站职业(如司机、办公室职员)、妊娠期腹压增高的女性、低纤维饮食、长期用力排便、肥胖及中老年等人群。发现症状后应及时就诊,由专科医师根据痔疮的严重程度和个人情况综合判断决定治疗方案。多数症状较轻的患者可通过保守治疗缓解,包括外用痔疮膏、痔疮栓缓解局部症状,口服改善微循环药物减轻静脉充血,饮食方面需增加膳食纤维摄入,保持充足水分,避免久坐久站,规律运动,养成定时排便习惯等。症状较重或经保守治疗无效的患者通常建议手术治疗。

二、容易被误认为痔疮的便血疾病

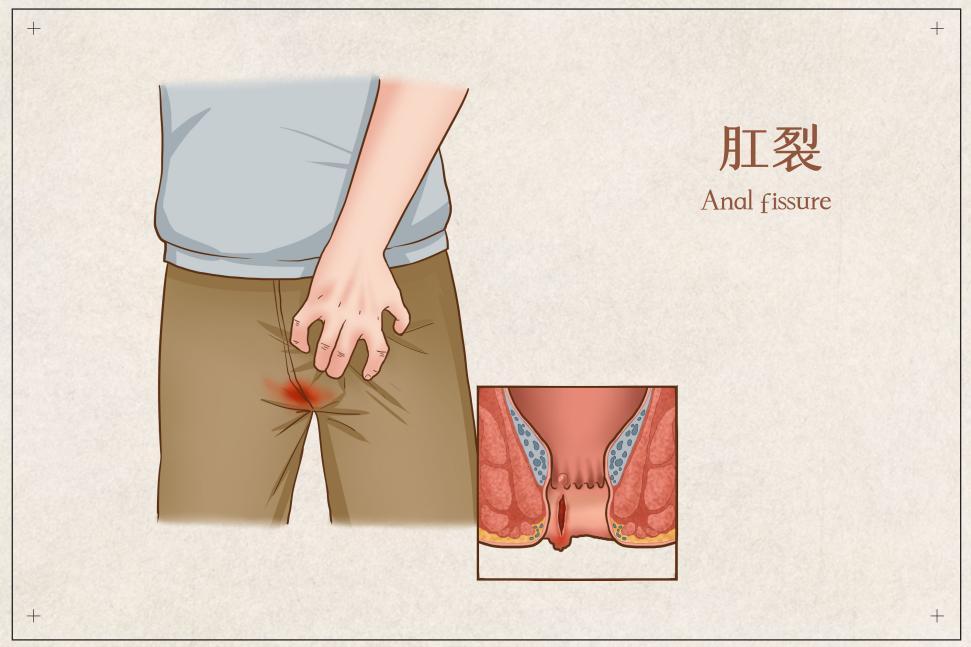

1.肛裂

肛裂是指肛门皮肤的裂伤,多因排便时的硬便刺激、过度用力或产后、长期便秘等。肛裂的主要症状有:①排便时突发刀割样剧痛,疼痛可在便后持续数小时;②便血呈少量鲜红色,常附着在大便表面或卫生纸上;③因疼痛难受,患者可能会缩短排便时间,甚至出现排便恐惧心理,长期可加重排便困难,形成恶性循环。肛裂的治疗包括局部镇痛、软化大便及促进伤口愈合,严重者可能需要通过手术修复裂伤,改善肛门局部结构。

图2 版权图片 不授权转载

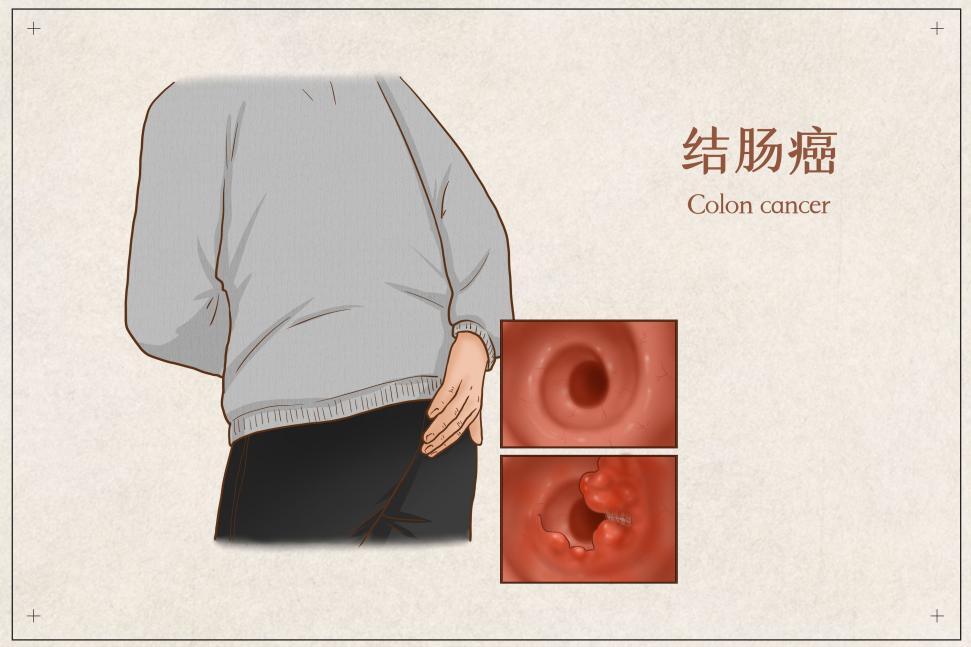

2.肠息肉及结直肠癌

便血有时可能是肠息肉或结直肠癌的早期信号,二者的关联与区别需要重点关注:

(1)肠息肉:肠道黏膜表面常见的良性增生病变,多数无明显症状,但部分息肉具有恶变潜能,如腺瘤性息肉如果不及时切除,可能逐渐转变为结直肠癌。肠息肉可以通过肠镜检查发现,由专科医师根据息肉的形态决定是否切除。

(2)结直肠癌:早期症状隐匿,部分患者仅表现为间断性便血、排便习惯改变、腹部不适等症状,随着病情进展,患者会出现贫血、体重快速下降和全身乏力等症状。年龄较大、有结直肠癌家族史、长期不良饮食、有肠息肉病史的人群属于高危人群,需要更加关注此类疾病,定期进行肠镜检查有助于早期发现和治疗。

图3 版权图片 不授权转载

3.炎症性肠病(IBD)

炎症性肠病是一组慢性、反复发作的肠道炎症性疾病,主要包括溃疡性结肠炎和克罗恩病,两者均可引起肠道黏膜炎症、溃疡形成,出现黏液脓血便、腹泻、腹痛、发热、乏力以及体重下降等全身症状。虽然炎症性肠病较痔疮在发生人群及病理机制上有明显差异,但早期症状可能混淆,通常需要借助结肠镜检查和病理活检明确诊断。

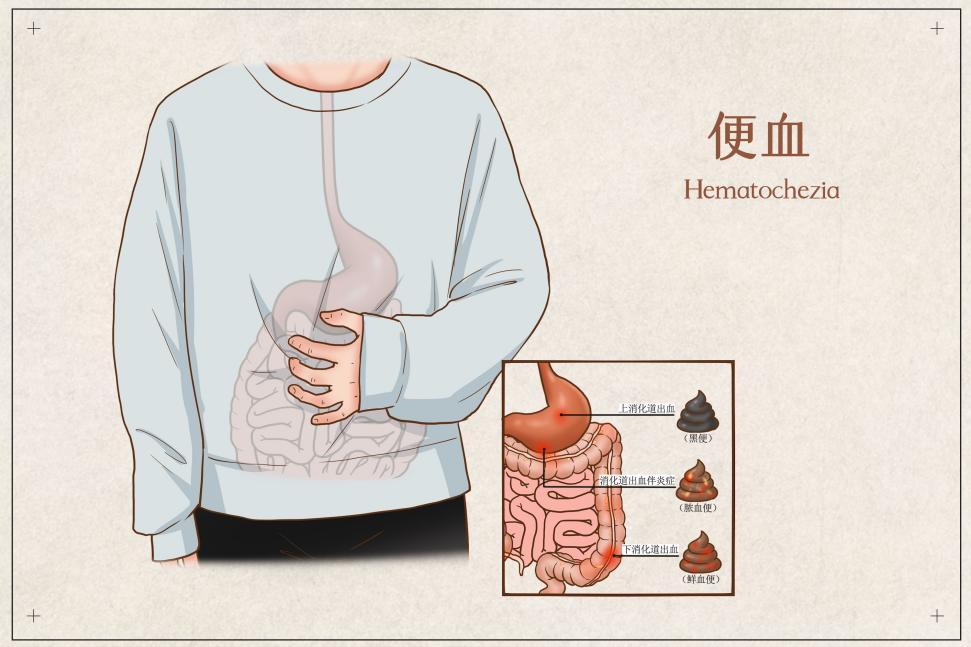

4.消化道其他出血病因

除上述疾病外,胃肠道其他疾病也可能引起便血,如消化性溃疡、血管发育异常、结肠憩室炎等。

不同疾病引发的便血颜色会随出血量、出血位置及在肠道停留时间的不同而变化。若出血量少或停留时间长,血液经肠道消化后与大便混合可表现为黑便。若出血量较大或肠蠕动过快、出血位置靠近结肠等下消化道,可能出现暗红色血便。若出血位置靠近肛门则表现为鲜红色。建议患者在出现便血时,记下便血的颜色,就诊时告知专科医师,为医师的诊断提供重要的辅助依据。

图4 版权图片 不授权转载

三、区分便血病因的关键

便血可能由多种疾病引起,因此,当出现症状时,可以从以下三个方面进行综合判断,避免出现遗漏或误判。

1.症状特点

痔疮引起的便血一般为鲜红色血液,量少,多附着在大便表面,往往伴随肛门局部不适和坠胀感。肛裂出血量较少,但一般伴有剧烈的疼痛,且常在排便后立即出现,疼痛可持续数小时。结直肠癌在早期可能仅表现为间断性便血,但随着病情的发展,可能出现暗红色便或黑便,常伴随腹部不适、大便习惯改变、贫血及体重减轻。炎症性肠病通常以黏液脓血便为特征,伴有长期腹泻、腹痛和全身症状。

2.年龄及病史参考

年轻患者便血多与功能性疾病或局部损伤有关,如痔疮、肛裂或炎症性肠病。老年患者如果出现便血,则必须高度警惕结直肠癌的可能性,尤其伴有排便习惯改变与体重下降时。另外,有结直肠癌或炎症性肠病家族病史或既往病史的人群,应定期行肠镜检查,以便早期发现异常变化。

3.体检和辅助检查

对不明原因的便血,详细的肛门直肠视诊和指诊可以帮助医生进行初步诊断。除了局部检查外,内镜检查能直观地观察肠道内壁情况,明确病灶位置、大小和性质,也能在必要时取下部分组织进行病理活检。针对炎症性肠病和肠息肉等,还可以结合影像学检查、实验室检查(如血常规、炎症指标等)作出综合判断。

四、便血不容忽视:早诊断、早治疗的重要性

便血虽然在不少情况下可能只是一种良性表现,但也可能预示着严重疾病的存在。一旦发现,不应掉以轻心。延误诊断和治疗可能导致病情进一步恶化,增加治疗难度,甚至危及生命。当出现以下情况时,患者应立即就医:①便血量明显增加或频繁发生;②伴有剧烈腹痛、体重明显下降或食欲缺乏;③便血伴随黑色、黏稠大便(提示存在上消化道出血或其他消化道异常);④年龄超过40岁或有肿瘤、炎症性肠病家族史的患者。

现代医学已形成规范的诊疗体系,包括内镜检查、影像学检查及分子生物学检测等,能帮助医生在疾病早期准确判断病因,制定针对性的治疗方案。因此,不论症状轻重,都应及时咨询专科医师,接受详细检查,避免因将便血诊断为痔疮而错过最佳治疗时机。

五、预防与日常保健

1.合理饮食

建议均衡摄入各类营养,特别是增加膳食纤维的摄入,多吃新鲜蔬菜、水果、全谷物和豆类食品,并保证充足饮水,减少辛辣、油腻及过冷食物的摄入,有助于促进肠道蠕动,预防便秘。

图5 版权图片 不授权转载

2.适量运动

适当的体育锻炼可以促进肠道蠕动、加速体内代谢,降低便秘及肛肠疾病的风险。每天保持适量运动,如散步、慢跑或瑜伽,不仅能改善体质,还有助于缓解工作压力,保持心理健康。

3.建立规律生活习惯

保持规律的排便习惯,避免久坐。对于长期需要久坐的上班族,建议每隔一段时间起身活动,促进血液循环。同时,学会正确的排便姿势也是预防痔疮的重要措施,保持身体放松,有助于减少肛门局部压力,降低损伤风险。

4.定期体检

特别是对于年龄较大,或家族有肠道疾病史的人群,应定期进行肠镜或其他相关检查,才能在疾病早期及时发现隐患。预防和早发现是维护肠道健康的最有效方法之一,切勿抱有侥幸心理。

便血绝非小事,它是身体发出的健康警示信号。虽然痔疮确实是便血的常见原因,但盲目自行诊断存在风险。不同疾病引起的便血在治疗和预后上差异极大,早期正确诊断至关重要。希望本文能帮助读者建立对便血症状的科学认识,破除“便血就是痔疮”的认知误区,在出现相关症状时及时就医,接受专业评估和规范治疗。记住,关注肠道健康,就是为生命守护重要防线。

来源: 中华医学会

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

中华医学会

中华医学会