一种堪称“鸟类中的大熊猫”的珍稀鸟类——中华秋沙鸭

中华秋沙鸭已经在地球上生存了1000多万年,据估算目前全球现存数量不足2500对,是国家一级重点保护野生动物,在IUCN红色名录中被列为濒危物种。

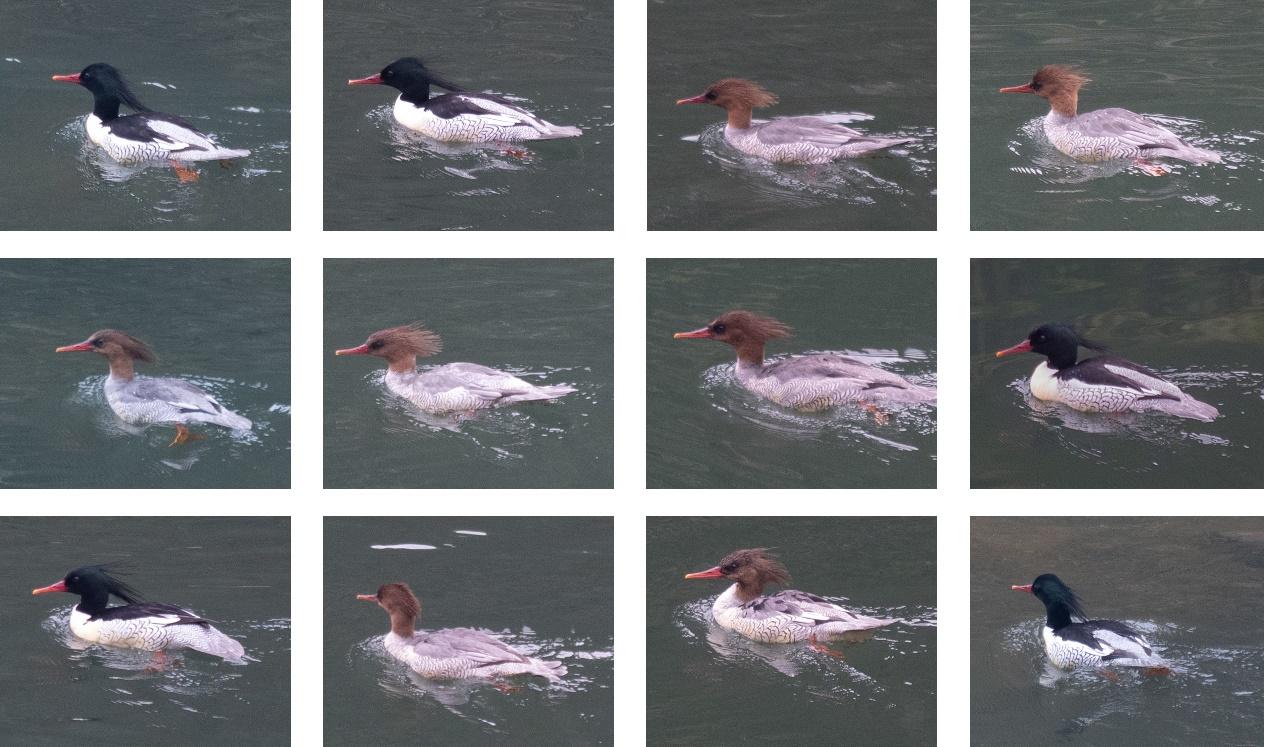

从外形上看,雌雄秋沙鸭长得不太一样,雄鸟的头部、颈部、后背是黑色的,胸腹部、尾部覆盖的羽毛是白色,翅膀上有白色斑块,身体两侧还有鳞状花纹;雌鸟的头部、颈部是棕褐色的,后背是灰褐色,腹部是白色的,胸部白色里夹杂着褐色的鳞斑。一般野外工作中,我们主要依靠两个明显识别特征识别中华秋沙鸭,一是和常见鸭子平扁的喙(嘴巴)完全不同,它们的嘴形侧扁、前端尖出,嘴和腿脚都是红色的;二是头部有冠羽,有点像“杀马特”发型,身体两侧的羽毛呈“鳞片状”,就像披了一层铠甲。

中华秋沙鸭对栖息环境的要求极高,可以说是生态环境的重要指示物种。它们主要生活在海拔1000米以下的河流、溪流、湖泊等水域,尤其偏爱水流湍急、水质清澈、两岸树木茂密的地方,这些区域不仅能为它们提供充足的食物,茂密的树木还能为繁殖和躲避天敌提供较好的隐蔽场所。

中华秋沙鸭是出色的潜水能手,中华秋沙鸭的觅食方式很有特点。它们能潜到3-5米深的水下,最长可在水下停留30秒左右,主要捕食小型鱼类,比如石蛾、泥鳅,也会吃水生昆虫和甲壳类动物。它们的嘴有锯齿状结构,像“鱼叉”一样,再滑腻的鱼类也难以逃脱。有时它们还会团队协作捕食,一些个体在水面吸引猎物注意,其他个体则趁机潜入水下捕食,配合相当默契。

每年4-6月是中华秋沙鸭的繁殖期,雄鸟会通过展示亮丽羽毛、发出独特叫声来求偶。在配对成功后就立即共同寻找繁殖的巢穴,这里要特别介绍一下中华秋沙鸭独特的“育儿秘籍”,他们会选择生活水域两岸高达乔木“树洞”作为育儿巢穴。一般情况树洞距离地面5-15米,洞口朝向水面。在寻找到满意的巢穴后,雌鸭会用自身绒羽和少量枯草铺垫成“育儿”巢穴,并开始产卵。雌鸟每次产卵6-10枚,独自承担28-35天的孵卵工作,期间雌鸟警觉性极高,遇到危险会迅速飞离巢穴,待危险解除后再返回。雏鸟孵化后第二天,就会在雌鸟带领下,离开树洞,前往水域生活,雌鸟会悉心教导雏鸟觅食和躲避天敌,直到雏鸟能够独立生活。

中华秋沙鸭是季节性迁徙鸟类,每年秋季10-11月,它们会离开繁殖地,向南方温暖地区迁徙,在长江流域以南的水域都是越冬区;次年3-4月,再返回我国长白山地区、小兴安岭等地以及朝鲜半岛北部、俄罗斯远东地区繁殖,迁徙时通常结成小群,白天飞行,夜晚在临近水域休息觅食。

重庆是中华秋沙鸭在西部最为稳定的越冬区之一。自2012年冬季在綦河发现中华秋沙鸭以来,重庆每年都开展专项调查监测工作,工作显示綦河(江津段)、郁江(彭水段)、梅溪河(奉节段)连续多年监测到中华秋沙鸭,已成为他们稳定的越冬地。最近的一次是在2025年全国越冬水鸟同步调查中,重庆共记录到67只中华秋沙鸭。

中华秋沙鸭不仅是生态环境的重要指示物种,对水质敏感,能反映流域污染情况;同时也是生物链的关键一环。目前我国已建立多个自然保护区,通过栖息地保护修复等措施,保障它们的生存繁衍。

本文为科普中国·创作培育计划扶持作品

本文作者:林海晏重庆市林业科学研究院 高级工程师

创作团队:中国林学会·自然引力·科学内容工作室

审核专家:段彪 副教授 西南大学

出品:中国科协科普部

联合出品:中国林学会

支持单位: 重庆市林业科学研究院

监制:中国科学技术出版社有限公司、北京中科星河文化传媒有限公司

来源: 科普中国创作培育计划

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科普中国创作培育计划

科普中国创作培育计划