人们常说“城市是人类的避风港”,但在气候变化时代,这句话或许要改写了。热浪、暴雨、洪水、飓风——这些看似自然的灾害,一旦进入城市,往往被放大成社会性灾难。城市不再只是避难所,而更像一个放大器:它能放大风险,也能放大解决方案。

当风险遇上城市:从“避难所”到“放大器”

理论上,气候变化的最大受害者应是自然生态系统——物种灭绝、生境丧失、海洋酸化。但IPCC第六次评估报告第II组工作报告专门用一章来讲“城市”,为什么?

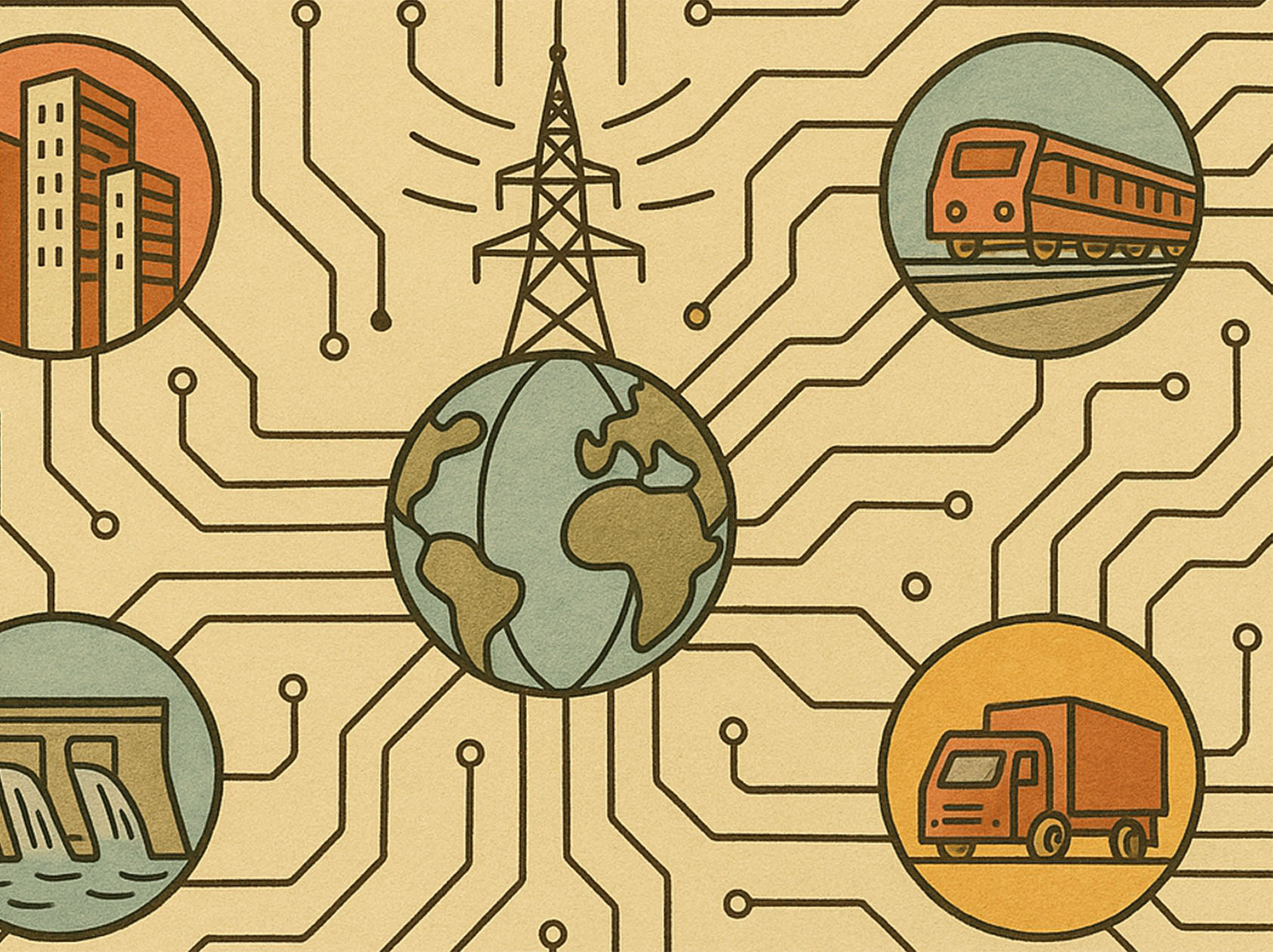

因为城市是特殊空间结构,人口、经济、社会活动高度密集,仿佛是一个复合与级联风险(Compound and Cascading Risks)的汇聚地,有可能给风险加上大大的杠杆。它又像一个复杂的电路板,任何一个节点出问题,都可能让整个系统面临瘫痪。

三个机制让城市格外脆弱:

第一,高密度人口。2050年,全球还将新增25亿城市人口,这意味着住房、能源、医疗和就业都要在有限的空间内解决,任何一个环节出问题,都会波及数百万人。

第二,高复杂系统。电力、交通、供水、通信、物流——这些系统如齿轮般咬合,一处失灵就可能导致连锁崩溃。

第三,高交互频率。一场暴雨在乡村只是泥泞,在城市却可能造成交通瘫痪、地铁被淹、电力中断。城市的高密度、高耦合、高频互动,使它成为风险的“放大器”,能放大一切输入信号,无论好坏。

而全球适应气候变化的目标,就是把城市这个放大器转变为缓冲器。

达芬奇的启示:500年前的“城市实验”

城市作为放大器的特质,并不是气候变化时代的新现象。早在500多年前,人类就已经注意到“城市vs灾难”的辩证关系。

1484年,米兰爆发瘟疫,死者超过五万人,占城市人口的三分之一。达芬奇目睹灾难后,开始设计他的“理想城市”——一座多层结构的未来城市:底层用于商业、交通和货物运输,包括运河系统用于排水和垃圾清除;上层有步行街到,有优雅的拱门和宫殿。他设计了宽阔街道,宽度等于相邻房屋平均高度,以促进空气流通和阳光照射。整个城市沿河规划。

这在十五世纪堪称前卫。

然而,达芬奇忽略了社会结构的放大效应。他让贵族和底层民众分层生活,上层走上层路,下层走下层路,结果这种“安全分层”反而放大了社会不平等,风险集中于底层人群。历史的教训令人警醒——当我们以技术设计为主导,却忽略社会公平,所谓的“理想城市”可能只是新的灾难温床。

气候绅士化:当“适应”变成新的不平等

现代城市正在重演这一幕,只不过换了名字——“气候绅士化”(Climate Gentrification)。

所谓气候绅士化,是指随着气候风险的变化,一些原本安全的地区因“抗风险力强”而房价飙升,迫使低收入群体迁往更危险的区域。例如,在美国新奥尔良,飓风卡特里娜后的重建让部分地区更美更安全,却也让租金上涨,非洲裔居民被迫搬到更易受洪水威胁的低洼区;在迈阿密,地势高、不易受海平面上升影响的区域成为“气候资产”,房价飙升,低收入家庭迁入沿海低地。看似是气候适应,实则是风险重分配——安全被资本化为地价,不平等被嵌入城市结构。技术与设计如果脱离公平,就会制造新的脆弱性。

这正是达芬奇方案的现代版本:技术上很先进,但社会后果很糟糕。

从“防失败”到“可失败”:未来城市的韧性革命

但我们所处的时代拥有达芬奇时代没有的优势:信息技术和全球协作能力。

面对气候变化,我们需要做的是转变思维模式。IPCC提出,我们应从“fail-safe”(防失败)转向“safe-to-fail”(可失败而安全)。

传统的“fail-safe”逻辑是修更高的堤坝、建更强的排水系统,力求“绝不出事”;但这种方法代价高昂且脆弱,一旦超出预期就会系统崩溃。“safe-to-fail”则更像在锅旁放个“接汤盘”:允许局部出错,但确保整体安全。这就是,“就算失败,也不灾难”,"可失败但不致命"。

城市韧性的关键是“优雅降级”,即在面对极端气候时,不至于全面瘫痪。打造这样的城市,需要五个转变:

第一,从单一防御转向多层防御。不再依赖某一个"超级堤坝"或"超级系统",而是建立冗余备份,让失败时系统能够优雅降级而不是崩溃。

第二,从刚性基础设施转向自然基础设施。绿色屋顶、湿地公园、透水道路不只是美化环境,更是城市的"海绵"和"肺"。

第三,从专家规划转向公众参与。让每一个居民都成为城市韧性的监测者和建设者,而不只是被保护的对象。

第四,从事后响应转向事前适应。通过预警系统、情景规划、韧性评估,在问题发生前就做好准备。

第五,从局部优化转向系统协调。不再让富人区转嫁风险给穷人区,而是整体提升城市的抗风险能力。

只有让城市具备“可失败而不致命”的能力,才能在不确定的气候未来中,保持最大韧性。

2050年,三分之二的人类将生活在城市。城市是气候变化的放大器,但也是希望的放大器。它可以放大风险,也能放大创新与合作。从达芬奇的理想蓝图到现代智慧城市,从单一防御到多层韧性,人类正进行历史上最大规模的城市实验。让城市不再是风险的倍增器,而成为气候适应的孵化器,也许正是我们留给未来的最佳遗产。

来源: 五分钟聊碳

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

五分钟聊碳

五分钟聊碳